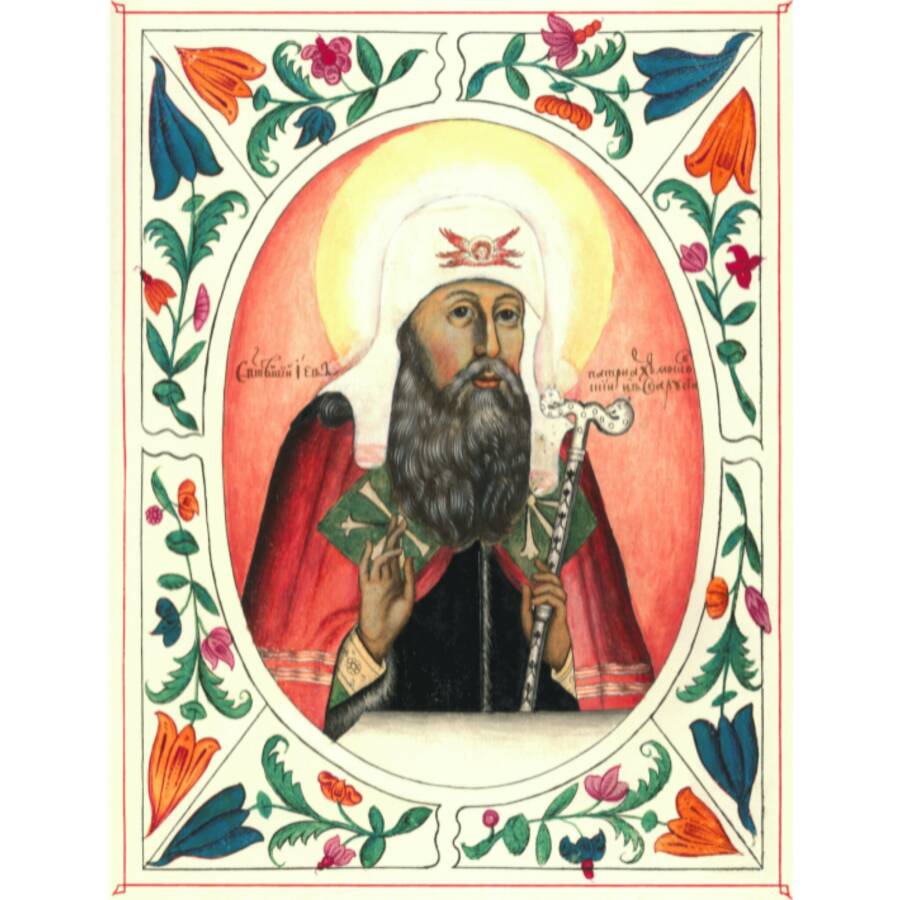

Патриарх Иов

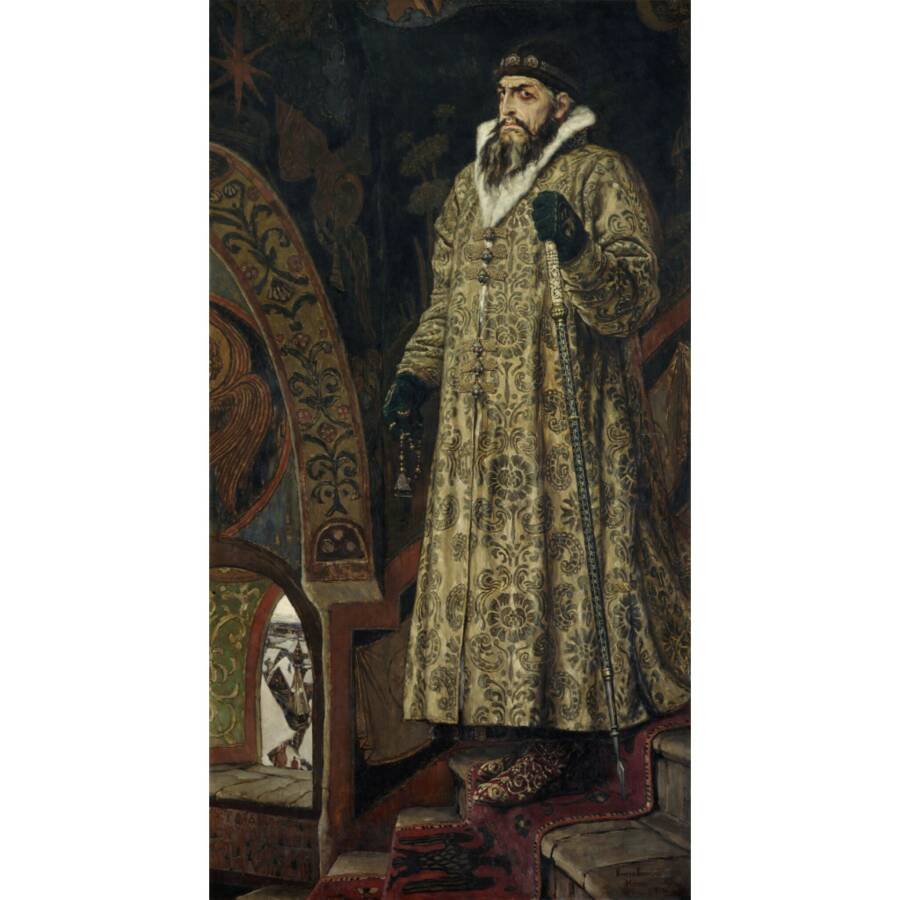

Иов (в миру Иван) был первым московским патриархом. Он происходил из посадской семьи города Старицы. С ранних лет испытывал интерес к чтению, поэтому был отдан на обучение в местный Успенский монастырь. Под влиянием архимандрита Германа в 1556 году принял постриг. В 1569 году после посещения монастыря Иваном Грозным был назначен его архимандритом.

В 1571 году по приказу Ивана Грозного Иов был переведен в Москву и сначала стал архимандритом Симонова монастыря, потом – Новоспасского. В 1581 году он стал епископом Коломенским, в 1586 году – архиепископом Ростовским. После опалы, наложенной на митрополита Дионисия, в конце 1586 года Иов был возведен в сан митрополита Московского.

В январе 1589 года, когда был решен вопрос об учреждении московской патриархии, Иов был провозглашен первым Патриархом Московским. Современники объясняли особую любовь царей к Иову тем, что он был высокообразованным, обладал хорошей памятью и красивым голосом. Во время проводимой им службы присутствующие не могли удержаться от слез, так проникновенно он говорил и пел.

Иов во всем поддерживал царя Федора и его супругу. Поэтому он оказал большую помощь их ставленнику Б. Ф. Годунову в избрании на престол. После смерти царя Федора и ухода царицы Ирины в монастырь именно Иов возглавил временное правительство. Затем организовал созыв Земского собора для царского избрания и на его заседании зачитал свое сочинение «Повесть о честном житии царя Федора Ивановича». В нем не столько прославлялся умерший государь, сколько доказывалось, что главным участником всех царских дел и начинаний был Б.Ф. Годунов. По утверждению патриарха, только он был достоин царского престола.

Поскольку иных кандидатов на престол не было, то 17 февраля 1598 г. участники собора избрали новым царем Бориса Годунова. Затем Иов организовал народные шествия в Новодевичий монастырь, где находились Борис с сестрой, для умоления всенародного избранника принять царский титул. Поскольку Годунов постоянно отвечал отказом, Иов объявил 21 февраля новым праздником в честь Богоматери Одигитрии и во главе бояр, служителей двора и большой толпы народа сам отправился в монастырь. Там в ходе обряда «умоления иконой» Б. Ф. Годунов согласился стать царем.

После восшествия царя Бориса на престол патриарх Иов стал его надежной опорой. Он не осудил решение царя выдать свою дочь за одного из иностранных принцев – шведского Густава или датского Иоганна, хотя те были иной веры. Он выступил с разоблачением самозваного царевича Дмитрия. По его указанию представители духовенства выяснили настоящее имя авантюриста, им оказался беглый монах Гришка Отрепьев, живший в кремлевском Чудове монастыре и служивший у Иова келейником.

После смерти царя Бориса в апреле 1605 г. Иов поддержал его сына царевича Федора как нареченного царя и начал подготовку к его венчанию на царство. Но из-за измены царского войска под Кромами в мае того же года не успел осуществить эту церемонию. В июне Годуновы были свергнуты, а Иов по приказу Лжедмитрия был отправлен в Старицкий Успенский монастырь. Там он через некоторое время ослеп.

В 1607 году по просьбе нового царя Василия Шуйского и патриарха Гермогена Иов приехал в Москву и принял участие в церемонии покаяния москвичей. Со слезами на глазах они просили прощения у бывшего пастыря за изгнание. Он всех прощал. После возвращения в Старицу Иов вскоре умер. Сохранилось около 20-ти его посланий разным лицам, а также ряд других сочинений.

Автор: Л.Е. Морозова, доктор исторических наук

Обложка: Памятник Патриарху Иову в Старицком монастыре. Фото: Navigator-avia CC BY-SA 3.0

Источник: https://commons.wikimedia.org

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

День погибших в Первой мировой войне. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Битва при Молодях. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Освобождение Минска. Памятные даты военной истории России