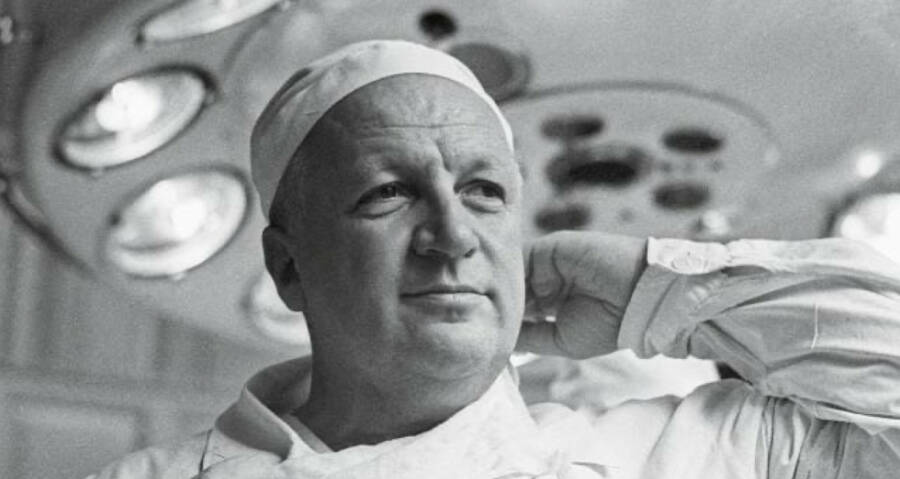

Петровский Борис

Борис Петровский: легенда отечественной медицины.

Мало кто из представителей медицины способен совмещать свою врачебную и научную деятельность с работой во властных структурах, более того – многие медики стараются дистанцироваться от неё. И, тем не менее, такие люди были и есть, и одной из ярчайших личностей был Борис Васильевич Петровский.

Борис Васильевич родился 14 (по новому стилю – 27) июня 1908 года в небольшом курортном населённом пункте Ессентуки – теперь это Ставропольский край. Впрочем, семья его жила в селе Благодарном, а в Ессентуках он только появился на свет, поскольку там работала единственная на всю округу акушерка. Путь в медицину мальчику был показан с детства – ведь его отец, выпускник Дерптского университета, работал в Ставропольской губернии главным врачом в земской больнице. Петровский-старший не только активно практиковал, освоив хирургические, урологические, гинекологические операции, но боролся с инфекционными болезнями, добившись больших успехов в подъёме здравоохранения на Ставропольщине. Сегодня в городе Благодарном названа улица и установлена мемориальная доска в память о Василии Ивановиче Петровском.

С таким происхождением сложно перемахнуть планку успеха своих предков, и тем не менее Борису Васильевичу это удалось. Но всё это будет потом. С 1916 года он с родителями жил в Кисловодске, где при Советской власти отец трудился в правительственном санатории «Красные Камни». В 1924 году Борис оканчивает школу второй ступени и тут же устраивается на работу дезинфектором. Сменив ещё несколько должностей, он усиленно готовился к реализации своей мечты – поступлению в медицинский вуз.

Летом 1926 года Петровский приехал в Москву. Его профсоюз командировал его для учёбы в Московское высшее техническое училище, но юноша тут же пошёл в приёмную комиссию медицинского факультета 1-го Московского государственного университета. Конкурс был огромный – семь человек на место, причём в приоритете были рабфаковцы, а уже потом обладатели направлений. Поскольку направление у Петровского было направление в другой вуз, ему отказали. На следующий день он направился прямиком в Народный комиссариат просвещения РСФСР и попытался пробиться к заместителю наркома Надежде Константиновне Крупской. После двух дней ожидания ему удалось это сделать – вдова Владимира Ильича Ленина вспомнила его отца, с которым она познакомилась в санатории, и вскоре юноша получил право сдавать экзамены.

В преподавателях в те годы ходили врачи старой, ещё царских времён закалки – спрашивали строго, подолгу, и абитуриенту выдержать такой напор было трудно. Но Борис Васильевич справился, и оказался среди счастливчиков, зачисленный на медицинский факультет МГУ. Ему очень повезло с преподавателями, чьи имена и сегодня вызывают глубокое уважение в медицинском мире – Николай Бурденко, Пётр Герцен, Алексей Мартынов, Пётр Карузин, Владимир Гулевич, Борис Лаврентьев, Михаил Шатерников, Алексей Абрикосов и многие другие. Он посещал лаборатории Сергея Чечулина и Сергея Брюхоненко, своими глазами наблюдая, как рождался первый аппарат искусственного кровообращения («автожектор»). Ему удалось даже познакомиться с великим физиологом, Нобелевским лауреатом Иваном Павловым. И уже тогда проявилась разносторонняя натура Бориса Васильевича – он проявил себя не только как подающий надежды студент-хирург, но и как активист-организатор, возглавивший спустя некоторое время университетский профком, и как способный шахматист, боровшийся с будущим чемпионом мира Михаилом Ботвинником.

Но главным жизненным устремлением отныне и впредь у Петровского стала хирургия. Он не пропускал ни одного заседания хирургического кружка, ночами дежурил в клиниках и больницах, ассистировал профессорам на операциях. Завершив учёбу, Борис Васильевич получил направление хирургом в Подольск, в местную районную больницу. Полтора года он проработал врачом, но его манила не только обычная врачебная практика – он хотел заниматься наукой. И в 1932 году он переводится в Московский онкологический институт. Предметом его изучения под руководством Петра Герцена, внука знаменитого революционера, стали возможности лечения рака молочной железы, а также методика трансфузиологии, проблемы вывода больного из состояния шока. В своей работе Петровский выступал сторонником правильного и чёткого выбора методологии исследования, считая, что метод проб и ошибок, которым, к сожалению, и сегодня немало учёных ведут свои научные изыскания, слишком дорого обходится. В 1937 году, обобщив свои исследования в области капельного переливания крови и кровезамещающих жидкостей в онкологической практике, он защитил кандидатскую диссертацию.

В 1939 году Петровский был призван на службу в Красную Армию. В ту пору началась война с Финляндией, и Борис Васильевич принял участие в ней в качестве ведущего хирурга и одновременно заместителя начальника полевого госпиталя. В 1940 году его уволили в запас, и он стал работать доцентом на кафедре общей хирургии 2-го Московского медицинского института имени Н. И. Пирогова. Здесь его застало начало Великой Отечественной войны.

Военврач 3-го ранга Борис Васильевич Петровский с первых дней войны возвращается в армию и становится главным хирургом – начальником 1-го отделения эвакогоспиталя № 2068. Его богатый опыт гражданской и военно-полевой хирургии оказался как нельзя более востребованным в условиях кровопролитных боевых действий. Во время тяжёлых сражений на подступах к Москве, на Волоколамском направлении, он спас жизнь многим десяткам тяжело раненых, проявив высокоэффективные образцы работы, отдавая свою кровь для переливания раненым в случае необходимости. С февраля 1942 года его госпиталь дислоцировался в Туле. Петровский много раз спасал тех, кого считали безнадёжными. Так, 9 марта 1942 года у красноармейца 1283-го стрелкового полка Литвина появилась сильное послеоперационное кровотечение из культи. Быстро, под давлением он сумел влить кровь в сердце через общую сонную артерию, чем сохранил пациенту жизнь. В другой раз, когда у красноармейца 146-й танковой бригады Тарыгина началось сильное кровотечение из полости рта на фоне ранения нижней челюсти, он вновь сумел вовремя произвести вливание крови, чем спас бойцу жизнь. Всего же за время войны он провёл более 800 операций, в том числе при ранениях подключичной и сонной артерий, артерии позвоночника, гнойных перикардитах, абсцессах, аневризмах. Несмотря на чудовищную загруженность, он находил время для научной работы, опубликовав ряд научных работ, выступая с докладами перед медиками. Организовал обучение молодых врачей и медицинских сестёр, на высокий уровень поставив лечебное дело во вверенном ему отделении.

В ноябре 1945 года майор медицинской службы Петровский был уволен в запас. Впоследствии свой бесценный опыт военных лет он отразил в 19-м томе многотомного научного труда «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», редактором которого он был.

Свою карьеру Петровский продолжает в Институте хирургии Академии медицинских наук СССР на должности заместителя его директора по науке. Предметами его исследования в этот период становятся хирургическое лечение рака пищевода и кардии, в то время новые направления. Позднее Борис Васильевич перешёл во 2-й Московский медицинский институт, и в 1948 году становится его профессором. С 1949 года по решению ЦК ВКП(б) он был направлен на два года в Венгерскую Народную Республику, где возглавил клинику хирургии в Будапештском университете. С его именем связано послевоенное восстановление хирургии в Венгрии, не случайно потом он будет избран почётным членом Академии наук этой страны и почётным доктором Будапештского университета, а также награждён венгерским орденом. По возвращении в Москву он возглавил кафедру факультетской хирургии 2-го Московского мединститута. Слава о выдающемся хирурге уже вышла далеко за пределы этого вуза. В 1953 году он стал главным хирургом 4-го Главного управления при Министерстве здравоохранения СССР. Петровского приглашали пользовать самых высокопоставленных пациентов – например, в середине 1950-х годов он спас дочь короля Афганистана от послеоперационных осложнений. В те же годы он лично оперировал супругу Никиты Сергеевича Хрущёва, вырезав ей желчный пузырь с камнями.

В 1955 году Петровского избрали членом-корреспондентом, а в 1957 году – академиком Академии медицинских наук СССР. С 1956 года он вновь преподавал в 1-м Московском медицинском институте имени И. М. Сеченова, где более тридцати лет возглавлял кафедру госпитальной хирургии. Ему удалось воспитать несколько поколений своих учеников, многие из которых и сегодня успешно работают в крупнейших медицинских учреждениях страны. В 1963 году Петровскому удалось добиться создания Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной хирургии и возглавить его.

Возглавляемой Петровским учреждение занималось не только хирургией, но и активно разрабатывали междисциплинарные вопросы, работая на стыке хирургии с физикой, биологией и химией. Сам же хирург выполнял инновационные для своего времени операции – он в числе первых в СССР выполнил операцию по лечению дефекта межпредсердной перегородки с применением искусственного кровообращения, он же одним из первых провёл пальцевую митральную комиссуротомию – хирургическое лечение митрального стеноза.

Проявившего себя как способного организатора здравоохранения Петровского в сентябре 1965 года назначили министром здравоохранения СССР. Он пробыл на этом посту 15 лет. Время его руководства здравоохранением страны – золотая эпоха отечественной медицины. Было значительно улучшено и расширено новыми специальностями медицинское образование, открыты новые институты и факультеты усовершенствования врачей, основаны крупнейшие научно-исследовательские организации, работающие и по сей день. За годы его руководства Минздравом отдельной промышленной отраслью стало производство медицинской аппаратуры и инструментария, значительное развитие получила фармацевтическая промышленность. Многие разработки тех лет не имели аналогов в мировой медицинской практике. Петровский много ездил по стране, знакомясь с ситуацией в медицине на местах и пытаясь всемерно улучшить её. Расширялось и сотрудничество с медицинскими кругами зарубежья, были заключены важные межправительственные соглашения с рядом держав, намечены программы развития Всемирной ассоциации здравоохранения, проведена огромная работа, завершившаяся ликвидацией во всём мире оспы.

Сложно перечислить все заслуги и регалии Бориса Васильевича. Он был почётным академиком многих Академий наук, членом хирургических обществ ряда стран. Под его редакцией вышли в свет фундаментальные медицинские труды, в том числе такие, как Большая, Малая и Краткая медицинские энциклопедии, «Словарь медицинских терминов», «Руководство по хирургии». Долгие годы он редактировал журнал «Хирургия». Он даже был с 1966 по 1981 годы кандидатом в члены ЦК КПСС, и более двадцати лет подряд избирался депутатом Верховного Совета СССР. Он стал Героем Социалистического Труда, кавалером десяти советских орденов и множества медалей.

Великого хирурга не стало 4 мая 2004 года. Похоронен он на Новодевичьем кладбище Москвы. Его имя носит Российский научный центр хирургии, который он когда-то основал, а также одна из московских улиц.

Обложка: Борис Петровский. Источник: https://russiaedu.ru/