Русская народная песня. Кто ее придумал?

Русские народные песни всегда являлись важной составляющей фольклора. Они помогают понять, какими были традиции, ценности и быт наших предков, какие ситуации волновали и печалили их, а какие вселяли радость и гордость. Имена авторов этих песен канули в Лету, отсюда и название «народная» – то есть, принадлежащая всем. Однако некоторые создатели таких песен все же известны, причем многие из них жили не в «стародавние» времена, а в XIX столетии.

Отражение национального характера

Исследователи по-настоящему народных песен сходятся во мнении, что чаще всего руку к созданию этих произведений прилагали крестьяне. Посвящали их как повседневным и довольно простым ситуациям (смена времен года, посевные работы и сбор урожая, появление или уход члена семьи), так и различным сказочным и мистическим явлениям. Первая письменная информация о народных песнях относится к XVII веку. В очередной редакции «Домостроя» встречается такое понятие, как «шутливая песня», причем отношение к нему явно критическое. В допетровской России к такому творчеству на официальном уровне относились с подозрением, даже называли бесовским. Царь Алексей Михайлович лично приказывал уничтожать музыкальные инструменты, найденные в домах. Домры и гусли изымались немедленно – чтобы неповадно было.

В годы правления Петра Великого и Елизаветы Петровны отношение к фольклору стало более лояльным. Появились новые жанры народных песен, а также новые герои. Теперь пели не только об удалых воинах и румяных девицах, но и о солдатах, писарях, чиновниках. С народной песней постепенно сливается городской романс, а немного позднее огромную популярность приобретают частушки. Четверостишия, положенные на незамысловатую мелодию, было весело сочинять и нетрудно исполнять. Кстати, качество исполнения в русской народной песенной традиции вообще не считалось самым важным. Можно было даже играть на ненастроенном инструменте, главное – делать это искренне, с душой. Русская народная песня была плодом внезапного порыва, желания поделиться своей болью или радостью здесь и сейчас.

Первые сборники русских народных песен появились в восемнадцатом столетии, но расцвет интереса ко всему национальному и исконно русскому пришелся на XIX век. Большой вклад внес в этот процесс композитор Михаил Глинка. Он создал фантазию «Камаринская» на тему двух русских песен: западную музыку соединил с народными текстами. В 1850-х годах формируется объединение «Могучая кучка», продолжавшее дело Глинки. Кружок возглавил композитор Милий Балакирев, недолюбливавший западное видение музыки и снобистскую приверженность европейцев образованию в консерваториях. У всех композиторов «Могучей кучки» были и другие профессии, что не мешало им быть прекрасными музыкантами. Теоретические познания передавались по «сарафанному радио», народная песня вызывала интерес и уважение.

Давно забытые авторы любимых мотивов

Ярким примером того, как народная песня может «внезапно» обрести автора, является «Калинка-Малинка». Вопреки расхожему мнению о том, что история этой песни уходит корнями чуть ли не в допетровскую Русь, на самом деле создали ее в 1860 году. Автором оказался бывший офицер и музыкальный критик Иван Ларионов, проживавший в Саратове. Его землякам песня сразу пришлась по душе, и они стали передавать ее из уст в уста. Так «Калинка-Малинка» и стала народной. Друг Ларионова, руководивший хором, попросил у него разрешения на исполнение песни, – и ее популярность шагнула за пределы родного Саратова, разлетелась по всей стране. Новую жизнь «Калинке» уже в советские годы подарил ансамбль А.В. Александрова. Тогда о песне узнали в мире и стали узнавать по первым нотам. К сожалению, создатель «Калинки» Иван Ларионов недолго был свидетелем триумфа своего музыкального шедевра. В 1889 году он скончался и был забыт современниками. «Калинку-Малинку» с тех пор воспринимали как результат коллективного народного творчества.

Схожим образом сложилась судьба другой «народной» песни – «Черный ворон». Ее создал унтер-офицер Невского полка Николай Веревкин, служивший при Николае I. Он участвовал в русско-турецкой и русско-иранской войнах, написал несколько духоподъемных песен, которые нашли отклик в сердцах солдат той эпохи. Так «солдатская» песня постепенно превратилась в «народную». В отличие от автора «Калинки», Николай Веревкин все же смог оставить личный след в истории: в 1837 году он опубликовал песенник «Под ракитою зеленой», в котором, конечно, был текст «Черного ворона».

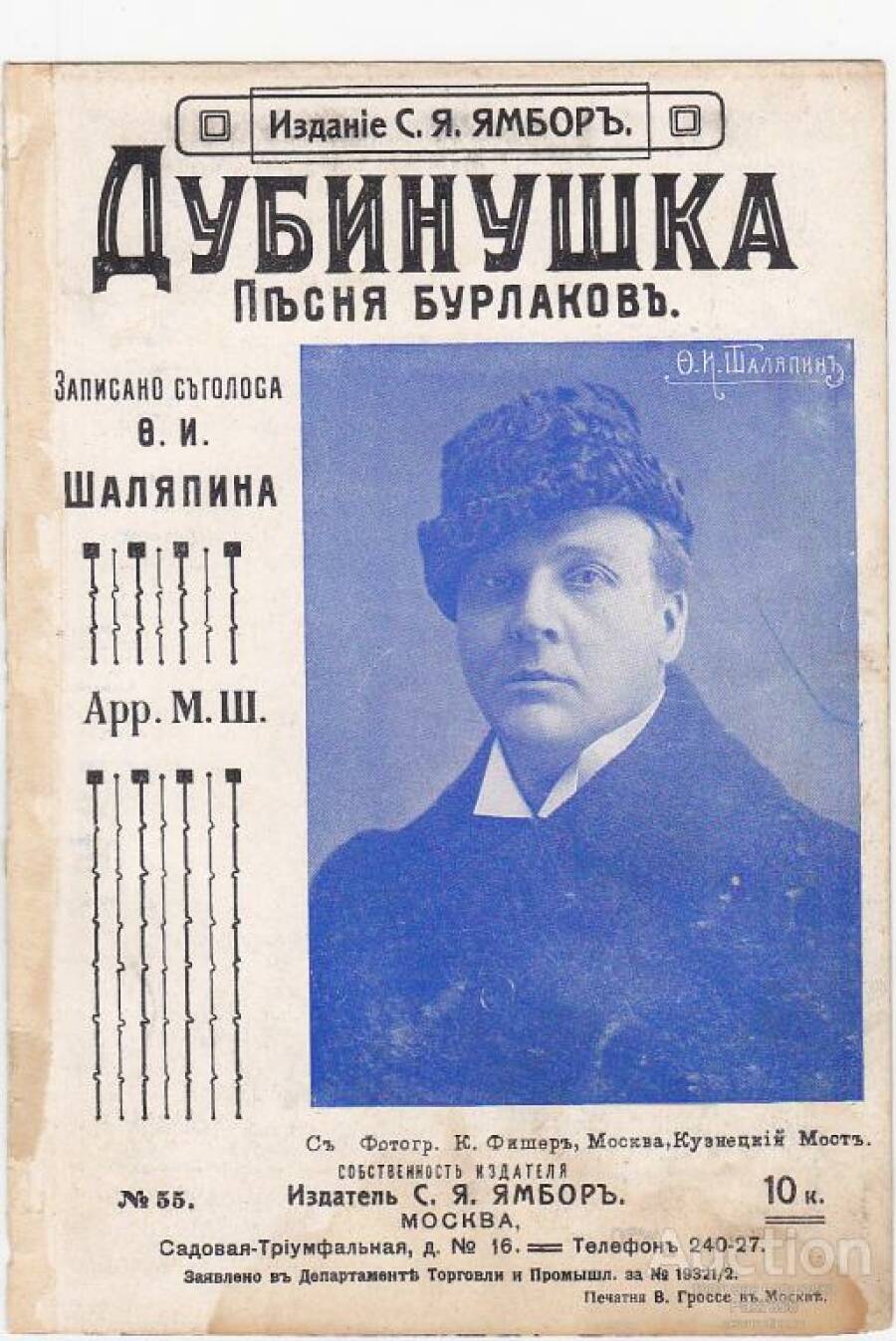

Случалось и так, что с течением времени назначение и смысл одной и той же народной песни менялись. «Дубинушка, ухнем!» изначально считалась едва ли не гимном бурлаков, а затем стала революционной песней. В 1865 году юрист Александр Ольхин, прославившийся талантливой защитой «политических» на судебных процессах, немного изменил текст «Дубинушки», добавив призыв сбросить вековой гнет. Песня тотчас же приобрела известность в народнических кругах пореформенной России: ее текст переписывали от руки, включали в самодельные песенники. Теперь песню исполняли не бурлаки, обремененные тяжкой работой, а недовольные царской властью рабочие, студенты и солдаты. В начале XX века «Дубинушку» исполнил Федор Шаляпин. Премьера состоялась в 1906 году, когда артист давал бесплатный концерт для киевских рабочих. Его попросили исполнить «Интернационал», но текста певец не знал и предложил «Дубинушку». Исполнение этой песни Шаляпиным стало считаться эталонным – раскатистый и грозный голос солиста Большого театра как нельзя лучше подходил к новому, воинственному прочтению «народного» творения.