К 300-летию Российской империи

300 лет назад Россия официально обрела статус Империи

В будущем году, кстати, будет отмечаться 100-летие империи советской – создания Советского Союза.

Эти «круглые» даты не остаются, естественно, незамеченными. Проводятся научные конференции, музеи устраивают тематические выставки, театральные круги готовят спектакли. Но вопрос не в том, насколько заметно они отмечаются. Гораздо важнее определить свою позицию в поисках ответов на многочисленные вопросы: как нам относиться к имперским периодам нашей истории? завершились ли они вместе с падением самих империй? должны ли мы сожалеть об их развале? надо ли пытаться воссоздать их, можем ли мечтать об их возрождении или должны смириться с неизбежностью исторического процесса?

Об этом и предлагаю поразмышлять.

Imperium – в переводе с латинского «власть». Но представления о том, что такое империя, на протяжении всей истории не раз менялись. Идеологи просвещения, идеологи мононациональных государств во все времена навешивали ярлыки, запускали антиимперские мифы, и делалось это с понятными политическими целями. В результате само слово «империя» стало ассоциироваться с неким злом. Знаете, с таким вселенским злом в стилистике голливудских «Звездных войн». Но слово «империя» – это не ругательство. Это просто государственная форма сосуществования народов, имеющих различные этнические, культурные, языковые и религиозные основы, но проживающих вместе в одном государстве, на территории, объективно требующей коммуникационного, хозяйственного и военного взаимодействия.

Если мы обратим внимание на Римскую империю, а она классическая империя, то увидим, что формировалась она и объединила народы вокруг главной коммуникационной системы того времени – Средиземного моря. Позднее Британская империя (как и другие колониальные) тоже объединяла земли вокруг освоенных ими торговых коммуникационных путей – от Америки до Европы, от Индии до Британии.

Большая разница существовала между империей Римской и более поздними колониальными империями. Разница хотя бы в том, что Римская империя стремилась подвести своих граждан и свои территории к единому знаменателю – здесь устанавливалось верховенство закона, римское гражданство, которое обеспечивало права и свободы. То есть Римская империя пыталась унифицировать свои территории.

Колониальные империи действовали иначе. Объединение проводилось из экономических соображений, а не из гражданских или политических. Из территорий, объединявшихся европейскими государствами Нового времени, попросту выкачивались ресурсы, и это оборачивалось жестокой колониальной политикой. Наверное, поэтому Римская империя продержалась много веков, а колониальные – в разы меньше. В сущности, это были как минимум два разных типа империй. Там, где интерес объединения был односторонним, рождалась «империя порабощения». Там, где интерес объединения общий, рождалась «империя проекта».

Если говорить о том, что есть империя сегодня, я хочу обратить ваше внимание не на наших историков, которых можно было бы заподозрить в каком-то историческом лоялизме, а на крупнейшего британского специалиста по истории нового времени.

Известный британский ученый Доминик Ливен сегодня так предлагает определять империю вне зависимости от формы правления.

«Империя – это любое большое государство:

а) занимающее большую территорию;

б) включающее множество народов;

в) обладающее мощью и привлекательностью не только военной, экономической, но и культурной, идеологической»

300 лет назад Правительствующий Сенат только оформил уже состоявшуюся реальность: царь Петр Алексеевич получил «дарованный Сенатом» титул Императора. Изменились слова, а суть осталась прежней: Россия веками формировалась как полиэтническое многоконфессиональное государство с сильной центральной властью и многообразной культурой. То есть обретение статуса Империи было естественным, подготовленным всем ходом истории и многовековым путем развития нашего Отечества. Да и могла ли Россия вообще состояться, если бы изначально складывалась как «мононациональное», а не как «имперское» объединение племен? Изначально это было многонациональное государство, причем с международной по составу элитой. Подчеркну – элитой, здесь были и скандинавы, и славяне, и финно-угры.

Русское государство на первом этапе объединило народы вокруг двух коммуникационных систем: из Балтики в Черное Море и Византию (из «варяг в греки»), и из Балтики через Каспий в Персию и Среднюю Азию. Объединение торговое и военное требовало объединения идеологического, что и было оформлено принятием христианства. Так от Ладоги до Черного моря сложилось огромное государство, сохранявшее единство до середины XII века. Сравним: знаменитая империя Карла Великого, возникшая чуть ранее, распалась уже спустя 40 лет после своего провозглашения. Древняя Русь же оставалась внутренне единой несколько столетий. Даже в период раздробленности русские княжества объединялись единой династией и общей культурой. Разве уже это не свидетельствует о наличии собственного уникального опыта мирной совместной жизни?

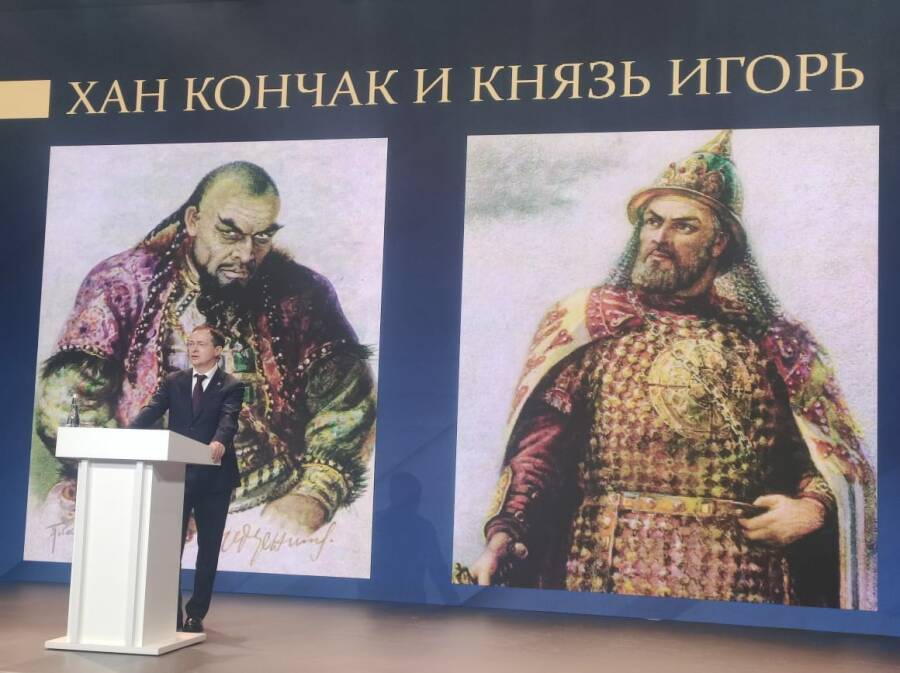

Вспомним «Слово о полку Игореве». Точкой в борьбе хана Кончака и князя Игоря стало не уничтожение одного рода-племени другим, а женитьба княжеского сына на дочери хана, принявшей православие. На половчанках были женаты многие русские князья, это помогало «помириться» былым врагам, да и вообще способствовало культурному взаимообогащению. Трудно представить, зная подобные факты, что расширение России сопровождалось «сплошным насилием». Ведь тогда совершенно непонятно, каким образом «покоренные народы» в тех условиях веками удерживались вместе на столь огромной территории.

Яркий пример реальных обстоятельств последующего расширения России – так называемое «покорение Казани». В течение почти 100 лет до походов Ивана Грозного Москва являла собой центр притяжения оппозиционной казанской знати. К московскому царю апеллировали целые народы, населявшие Казанское ханство (незадолго до того Грозному присягнули чуваши и марийцы). В самом Казанском походе наряду с касимовскими и другими служилыми татарами участвовал многочисленный отряд казанской аристократии под предводительством Хосров-бека, представлявшим, говоря современным языком, казанское «правительство в изгнании». То есть не было никакого «покорения русскими татар», было совершенно внеэтническое противостояние элит, формирование новых, более эффективных форм общежития в рамках одного государства.

Подчинение владений казанского хана Москве не повлекло ни свойственного тому жестокому времени истребления местных жителей, ни навязывания им московских порядков. Наоборот, все местные обычаи были сохранены, а местные элиты интегрированы в элиту общероссийскую. В 1554 г. «жалованные грамоты» от русского царя получили и башкиры. Они сохранили и права на свои земли, и свою систему управления, получив обязательство Москвы защищать их от внешней опасности в обмен на уплату налогов. Именно поэтому во времена Смуты и Казань, и башкиры, и прочие поволжские и уральские «нерусские» народы вовсе не поспешили воспользоваться моментом объявить о восстановлении своей «независимости». Наоборот, активно поддержали Москву в противостоянии с внешними интервентами.

Схожая ситуация повторилась даже в самом противоречивом в истории Империи эпизоде – с «разделом Речи Посполитой» в XVIII веке. В культурном отношении для русского дворянства Польша была во многом примером для подражания: польское платье, самоназвание «шляхетства», сами понятия «мещане» и «интеллигенция» пришли к нам из Польши. В Петербурге десятилетиями филигранно играли на противоречиях внутри польской шляхты, поддерживая «своих» претендентов на королевский трон. Но хотела ли Екатерина II стереть независимую Польшу с карты Европы? Любой профессиональный историк знает: категорически нет! Она «прикрывала» последнего польского короля Ст. Понятовского так долго, как могла. И крайне неохотно пошла на «раздел» под давлением Пруссии и Австрии. Иначе германские государства просто бы поделили Польшу «на двоих», забрав себе и все земли с православным русским населением. Это исторический факт. И в состав России Екатерина сознательно включила только бывшие земли древнерусских княжеств.

Впрочем, для местного православного населения это обернется только в плюс, польские дворяне также впишутся в общеимперскую элиту, а особенности местного самоуправления будут сохраняться десятилетиями.

Многие из вошедших в Империю народов сами активно искали защиты у «русского царя». В XVII веке малороссийское казачество, то есть казачество с «окраины», сопротивляясь политике национально-религиозного угнетения, не раз молило о присяге Алексею Михайловичу «Тишайшему». Упорно искали защиты Москвы элиты православных княжеств Молдавии и Валахии. «Свет приходит к нам из Москвы», – писал тогда молдавский митрополит Досифей.

В Россию переселялись целыми народами. В начале XVII века часть ойратских племен (западных монголов) не смогла сдержать натиск воинственных маньчжуров, и они решили перебраться на земли современного Казахстана и Сибири. Для них это тоже было способом выжить в буквальном смысле. Ойраты обратились за покровительством к Москве и, переселившись в Россию, получили новое имя – калмыки.

Калмыки честно и храбро служили новой Родине. Петр I, уезжая за границу в «великое посольство», официально возлагал на «Аюкухана калмацкого» охрану южных рубежей России. В Северной войне калмыки едва не захватили в плен самого Карла XII, а в 1812 году – сражались под Бородино, а после в авангарде русских войск вступали в Париж.

Казахские жузы в XVIII веке «инициативно» вошли в состав России из-за военной угрозы со стороны Джунгарии, равно как и Грузия немногим позднее – в поисках защиты от Османов и Персии. Конечно, бывало, Империя «приходила сама». Но одно несомненно: для простого народа «вхождение в Империю» всегда оборачивалось множеством плюсов, таких как упразднение работорговли, прекращение кровавых племенных распрей и, конечно, гигантский импульс социально-экономического развития.

Имперский центр последовательно выступал в защиту прав частной собственности местного населения. Как, например, в Бурятии, где для защиты землевладений далеких агинских бурят Александром III был издан отдельный императорский Указ. Это разительно отличает Российскую Империю от европейской колонизации, сопровождавшейся земельными захватами, голодом и вымиранием коренного населения. Интегрируя окраины, Россия открывала перед их обитателями возможность войти в «большой мир», предлагала своим подданным безопасность и развитие. При этом подчеркну особо: главное отличие российской экспансии от «эталонной» европейской состоит в том, что ни о какой «цивилизаторской» миссии «белого человека» на уровне идейном речи не шло никогда.

Россия никогда не рассматривала себя как «государство русских», владычествующих над нерусскими. Напротив, на новые территории, как правило, вообще не распространялось крепостное право – русские крестьяне, увы, даже оказывались в более невыгодном положении по сравнению с польскими, прибалтийскими, финскими и пр.

В мусульманских областях Кавказа сохранялось параллельное шариатское право (!), при том, что местные судьи-кадии получали жалованье из казны. За местными жителями было право выбора – куда обратиться с жалобой – в «гражданский» имперский суд или местный, привычный (официально суд по шариату был отменен только в 1927-м).

Поиск имперского баланса всегда опирался на интеграцию местных элит, предоставления им нового качества возможностей. Так повелось на Руси изначально. Москва интегрировала не только русские, но и литовские, польские, татарские, кавказские дворянские роды. Для определения «сравнительной родовитости» московских и новых элит были введены местнические книги. Представьте подобное издание в Лондоне той поры: «во имя обеспечения прав и взаимоуважения знатных британцев, индусов, арабов и североамериканских индейцев».

Элита Российской Империи всегда была многонациональной. Последний казанский правитель Едигер-Магмет уже через несколько лет после «покорения Казани» сам будет храбро воевать в составе русских войск в Ливонии. «Инородцы» Глинские будут фактически управлять государством в 1530-е, а хан Саин-Булат (в крещении Симеон Бекбулатович) женится на княжне Мстиславской и в 1575-76 гг. будет править в Москве, говоря словами из советского фильма, как и.о. Царя.

Закончить я бы хотел на позитивной ноте. На представленном слайде Потемкин (потомок поляков Потемских) и Чарторыйские, Кочубеи, Гурко, Паскевич и Дибич, Шафиров и Багратион, Остерман и Гордон, Каподистрия и Тотлебен, Остен-Сакен, Бенкендорф и Пален, Беллинсгаузен и Миних, Барклай де Толли и Милорадович, Котляревский и Лорис-Меликов, Айвазовский и Глинка, Витте и Корф… Этот список можно продолжать бесконечно. Это все первые лица государства. По отдельности все они – немцы, греки, малороссы, поляки, татары, грузины, евреи, голландцы, армяне, сербы. Есть исторический анекдот. Когда на одном приеме в Петербурге Николая I спрашивали, а он представлял группы многочисленных гостей: «Это татары, а это мои кавказцы, это мои поляки…» – «А русские-то у вас есть?» – «А здесь, в Петербурге, все вместе – они русские».