Города-рынки

Большинство крупных поместий в период Камакура (с 1185 по 1333 год, назван так в честь города Камакура, ставшего центром первого сёгуната в Японии) имели в своих границах или у ворот рыночную площадь. Такие же небольшие рынки возникали за пределами или непосредственно в пределах монастырей и святилищ. Здесь покупатели и продавцы собирались в определённые дни месяца, обычно с интервалом в десять дней. Рынки не были ни постоянными, ни массовыми, так как монастыри и их жители могли почти во всем обеспечить себя натуральным хозяйством. Но по мере увеличения разнообразия и количества товаров и возрастания потребности в рынках, эти рынки быстро росли в числе и размерах.

Примерно к 1350 году они образовали сеть, охватывающую всю страну, с наибольшей концентрацией в наиболее густонаселенных провинциях с наиболее плодородными почвами. Рынки возникали в самых разных местах, не только вблизи центров производства, но и в ключевых точках схождения дорог и водных путей.

Эти небольшие центры постепенно превращались в крупные деревни или скромные города, о чём свидетельствуют названия нескольких современных городов, таких как Йоккаити, который изначально был рынком, открытым в «четвертые» дни месяца (4-го, 14-го и 24-го). К концу XV века города-рынки продолжали рост.

Полезная информация о средневековых рынках содержится в несколько неожиданном источнике: драй-моно, или заочных руководствах, которые использовались в качестве учебников для обучения молодёжи как дома, так и в монастырях. Одним из самых интересных из них является «Тэйкин Ораи», приписываемый дзэнскому монаху по имени Гэн-е, жившему в середине XIV века. В одном из писем приводится список особых товаров со всех частей страны, которые продавались на главных рынках. В нём представлено большое разнообразие, включающее, помимо сельскохозяйственной продукции текстиль, как простой, так и окрашенный; бумагу; соломенные циновки и тростниковые ширмы; кастрюли, горшки и чайники; иглы; лопаты и мотыги; столовые приборы; лакированные изделия. В другом письме приводится внушительный список искусных ремесленником, в него входят мастера по серебру, меди и железу; красильщики; ткачи узорчатых тканей; гончары; лакировщики; художники по лаку; изготовители луков и стрел; художники и скульпторы; каллиграфы; а также производители румян, пудры и других косметических средств, включая карандаши для бровей – специальное изделие монастыря Ниннадзи.

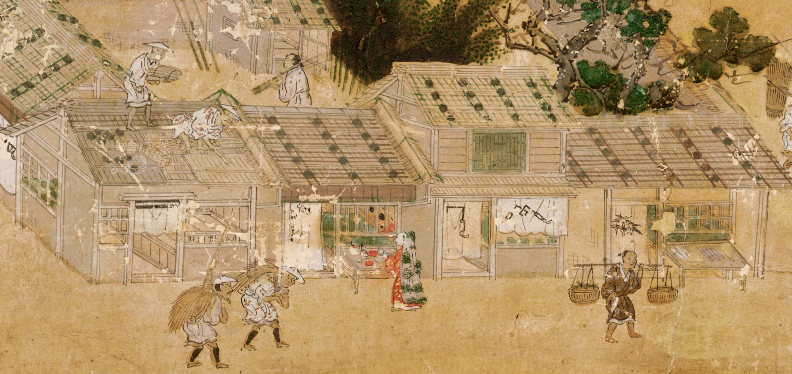

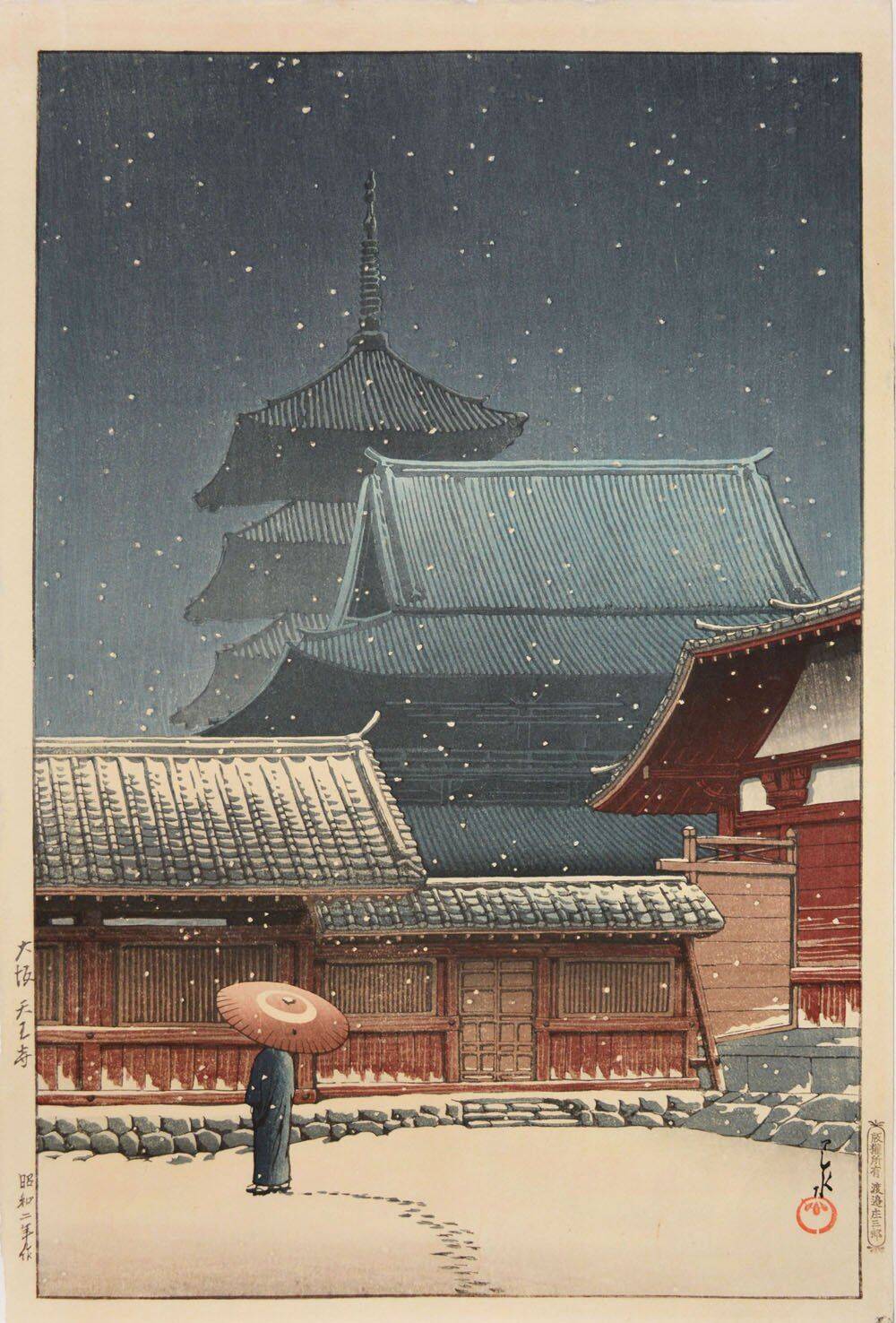

Но главным фактором, определявшим положение городов, особенно в ранний период, было количество покупателей, живших поблизости или проходивших по какой-либо популярной дороге. Из таких мест наиболее благоприятными были те, что располагались вблизи или внутри стен важного монастыря или святилища, а также на перевалочных пунктах на оживленной дороге. Постоянный рынок у ворот могущественного религиозного объединения мог зависеть от защиты этого объединения, а также от обычаев его членов и количества паломников и верующих, которые его посещали. Поэтому первыми городами были те, что назывались мондзэн-мати (мати означает группу домов, а мондзэн — «перед воротами»), которые обычно состояли из ряда лавок и лавок по обе стороны от входа в монастырь, а также из домов для паломников.

Почтовые и портовые города

Другие поселения возникли как перевалочные пункты на сухопутных и водных путях сообщения. Дороги, ведущие на восток и запад от столицы, начали использоваться вскоре после основания Киото, но, помимо чиновников и курьеров, путники по дорогам были немногочисленны. Только в эпоху Миуромати (с 1336 по 1573 годы, период, на протяжении которого ставка сёгуна находилась в Муромати близ Киото) частные путешествия стали обычным явлением. Пока система поместий оставалась в силе, работники поместий не имели права покидать свои пределы; да и причин для этого у них не было, поскольку каждое поместье было практически самодостаточным.

Развитие таких посёлков – их называли сюктиба-мати, или «почтовыми городами», – в эпоху Муромати началось довольно поздно. Гораздо раньше появились минато-мати, или портовые города, которые предлагали удобства для путешествий и перевозок по воде. Это были места, откуда товары из внутренних районов можно было отправлять оптом. В периоды Камакура и Муромати перевозка больших объёмов грузов по дорогам была сопряжена с трудностями, поскольку конный транспорт развивался очень медленно, а груз, который могла перевезти одна лошадь или вол, был невелик. Большинство крупных населённых пунктов, расположенных вдали от побережья, имели собственные портовые города. Для Киото это был Йодо, в Наре – Кидзу, в провинции Исэ – Оминато, а Хёго и Сакаи служили портами для океанских судов и судов, курсирующих по Внутреннему морю, как и во всех провинциях. Большинство этих портовых городов были оснащены складами и оборудованием для ремонта судов и обработки грузов, а также жильем для моряков. В таких портах обычно располагались оптовые торговцы и транспортные агенты, ведущие крупномасштабную деятельность. Согласно некоторым документам, в Йодо до 1500 года насчитывалось около тысячи зданий, его население могло составлять до 5000 человек.

Итак, города средневековой Японии развивались из временных рынков и мест отдыха путешественников и паломников, а затем, под влиянием экономических факторов, превращались в крупные торговые и производственные центры.