Те же праздники – разные войны

В Первую мировую войну Российская империя ворвалась лихо, на коне. Николай II, преследуя амбициозные цели, мечтал сокрушить всех врагов и дойти до Царьграда. Однако эйфория вскоре сменилась усталостью. Оказалось, что государство не готово к затяжной войне. Начался кризис, который завершился всем известными событиями 1917 года… Есть мнение, что именно большевики, пришедшие к власти, отменили и Рождество, и Новый год. Это верно лишь отчасти. Дело в том, что ещё в 1914 году Николай II сам запретил празднование Нового года, поскольку вся его праздничная атрибутика пришла в Россию из Германии. Правда, спустя пару лет запрет был отменён.

Вообще, Первая мировая война стала эпицентром ожесточённого противостояния именно французов и немцев. Другие же участники конфликта относились друг к другу более или менее лояльно, по крайней мере, с уважением. Это и стало одной из причин знаменитого «Рождественского перемирия», произошедшего в декабре 1914 года. Тогда немецкие и английские солдаты вместе отметили Рождество, после чего сыграли в футбол. Подобные рождественские «братания» происходили не только на Западном фронте, но и на Восточном. Во времена Первой мировой русские и немецкие солдаты тоже заключали перемирия в честь светлого праздника, обмениваясь своеобразными «подарками».

Но даже в те трудные времена, когда решалась судьба не только Советского Союза, но и всего русского народа, находилось возможность не забыть о празднике. А Новой год был торжеством, объединяющим всех жителей огромной страны. Самое главное –, он нёс надежду на светлое будущее. И рядовому красноармейцу, и ребёнку из блокадного Ленинграда.

Рождество на полях сражений Первой мировой

К началу Первой мировой войны главным праздником для солдат Российской империи являлось Рождество. Перед светлым праздником все воины, независимо от звания, соблюдали пост. В период с 28 ноября по 7 января (если вести отсчёт по новому стилю) главными блюдами солдат и офицеров являлась каша и рыба. И только в сочельник после появления на небе первой звезды разрешалось поесть праздничные блюда.

Обычно на Рождество проводили молебен и смотр войск. Эта традиция появилась в 1812 году как празднование изгнания войск Наполеона. А сам молебен вплоть до начала Первой мировой войны носил официальное название «Благодарственное и молебное пение ко Господу Богу, певаемое в день Рождества, еже во плоти, Спасителя нашего Иисуса Христа, в воспоминание избавления Церкве и Державы Российския от нашествия галлов и с ними двадесяти языков».

Когда же Российская империя вступила в конфликт, сразу ничего не изменилось. Солдаты и младшие офицерские чины, находящиеся на фронте, получили в первое Рождество сытные мясные блюда и «царскую» чарку водки. В офицерских землянках и блиндажах были установлены праздничные ели. Поскольку среди воинов было много мобилизованных из деревень и провинциальных городов, то они принесли с собой и традиционные «крестьянские» забавы на Рождество. Например, гадания. Официально церковь это не поддерживала, но народные традиции были сильнее. Кроме этого, солдаты и офицеры обменивались подарками, а также ждали сюрпризов не только родных и близких, оставшихся в тылу, но и различных общественных организаций. С сохранением традиций и привычного уклада прошло Рождество 1914 года, а также 1915. Особенно это касается тех участков Восточного фронта, где в тот момент наблюдалось затишье. И некоторым солдатам повезло, они смогли на короткий срок забыть о всех ужасах и тяготах войны.

В декабре 1914 года линия Восточного фронта проходила по территории, тогда ещё принадлежавшего Российской империи, Царства Польского. Русские и германские войска занимали позиции по рекам Бзуры и Равки. Поскольку с обеих сторон было немало католиков, то светлый праздник объединил людей по разные стороны баррикад. Тогда бои прекратились, а место выстрелов и залпов зазвучала песня «Тихая ночь» только на польском языке. Тогда же перемирие на Рождество заключили воины 249-го Дунайского и 235-го Белебеевского пехотных полков российской и немецкой армии, сражавшиеся друг против друга на Северо-Западном фронте.

Известно, что инициативу проявили немцы. И недавние враги принялись соревноваться в исполнении народных песен. Самые смелые русские солдаты даже побывали в гостях у немцев, посмотрев, как устроены у них окопы. Завершилось «братание» обменом подарками. Немцы преподнесли русским папиросы, алкоголь и шоколад, русские в ответ поделились медикаментами.

Точно такая же история произошла с солдатами 55-го Сибирского пехотного полка. Генерал Юрий Никифорович Данилов вспоминал: «На нейтральной полосе между окопами завязывается оригинальное знакомство. Сблизившись, люди пожимают друг другу руки, обмениваются непонятными словами, газетами, папиросами, а иногда и бутылками спирта или другого напитка. С нашей стороны наиболее смелые, влекомые всё тем же любопытством, заглядывают в чужие окопы и рассказывают потом чудеса о житье-бытье немецких солдат…»

Рождественские перемирия происходили и в декабре 1915 года. В 1916 году было уже не до братаний. 23 декабря на Северном фронте началась Митавская наступательная операция. За день до перехода в атаку солдаты и офицеры получили приказ Николая II: «Враг ещё не изгнан из захваченных им областей. Достижение Россией созданных войною задач: обладание Царьградом и проливами, равно как создание свободной Польши из всех трёх её ныне разрозненных областей, ещё не обеспечено и заключить ныне мир значило бы не использовать плодов несказанных трудов ваших, геройские русские войска и флот. Будем же непоколебимы в уверенности в нашей победе, и Всевышний благословит наши знамёна, покроет их вновь неувядаемой славой и дарует нам мир, достойный ваших героических подвигов, славные войска мои, мир, за который грядущие поколения будут благословлять вашу священную для них память. НИКОЛАЙ».

Рождество в тылу Первой мировой

Традиция украшения ёлки на Рождество появилась ориентировочно в середине XIX столетия. Примерно тогда же под новогодним деревом «прописался» и «праздничный старик». Вот только в начале он был не добрым сказочным персонажем, а злодеем, приносящим гибель. Добрался он до Российской империи из Европы. Правда, там у детей был и его «правильный» вариант – Николай Угодник. Российским детям нужен был такой же персонаж, но его не находилось.

Сначала пустое место, при Александре II, попытались занять старым Рупрехтом, дедушкой Николаем и святым Николаем. Но они не прижились, хотя и оказали немалое влияние на образ будущего главного новогоднего персонажа – Дедушки Мороза. Он вместил в себя черты европейских «коллег», а также сказочных Мороза Ивановича, Мороза-воеводы и Морозко. Так, ближе к концу XIX столетия на Рождество к детям Российской империи начал приходить добрый старик и дарить подарки. И при Николае II он стал неотъемлемой частью рождественских праздников вместе с украшенной елью. Фигурку Деда Мороза (или Мороза Ивановича) либо ставили под наряженное дерево, либо вешали на него.

Существовали и особые традиции празднования Рождества. Это гадания и колядки. Большой популярностью пользовались тогда вертепные театры. Чаще всего, артисты разыгрывали в специальных ящиках-вертепах библейские сюжеты. Например, куклами они воспроизводили сцену рождения в пещере Иисуса Христа. Позже артисты расширили репертуар, демонстрируя зрителям различные сцены из Нового завета.

Когда грянула Первая мировая война жизнь в тылу особо не изменилась. Люди по-прежнему праздновали Рождество, сохраняя традиции. Гадания и колядки пользовались такой же популярностью. Под запретом оказалась лишь рождественская ель. Её «отменил» лично Николай II, впрочем, как и всё немецкое. Сначала его приказ распространился на крупные города, затем и на отдалённые провинции. Поскольку, в отличии от гаданий и колядок, ель и Дед Мороз являлись ещё новыми атрибутами Рождества, то народ отнёсся к этому спокойно. К тому же, никто особо не следил за исполнением распоряжения государя.

Но у ели нашёлся союзник – супруга государя Александра Фёдоровна. Немка по национальности, когда Россия вступила в Первую мировую войну, она получила в свой адрес много критики, насмешек и злых шуток. В народе ходила молва, что государыня являлась чуть ли не шпионкой Германии. Но несмотря на это, она всё же решила заступиться за рождественский символ и написала супругу: «Говорят, Синод издал указ, воспрещающий устраивать ёлки. Я постараюсь добраться до истины в этом деле, а затем подниму скандал. Чего ради лишать этого удовольствия раненых и детей? Только из-за того, что этот обычай первоначально позаимствован у немцев? Какая безграничная узость!»

Новый год в тылу Великой Отечественной войны

После прихода большевиков к власти и Рождество, и новогодняя ёлка, и Дед Мороз оказались под запретом. Все это было причислено к «поповским пережиткам». Особенно сильно досталось сказочному старику. В стране была развёрнута целая кампания по дискредитации Деда Мороза. Его называли и языческим божеством, и «духом ёлки», который требовал жертвоприношения, развешанные на ветках. И постепенно старшее поколение стало забывать о символах дореволюционного Рождества, а новое о них ничего и не знало.

Вторая жизнь у Деда Мороза началась в середине 1930-х годов. Тогда советская власть решила, что стране нужен праздник, объединявших всех детей. И в массы стал продвигаться Новый год, сменивший Рождество. А главными символами нового торжества стали украшенная ель и Дед Мороз.

Праздник отмечали с размахом. В государственных учреждениях в гости к детям на «ёлку» обязательно приходили актёры, переодетые в Деда Мороза. Они общались с мальчишками и девчонками, играли, пели, водили хороводы, давали ребятам различные задания. А в конце действа – подарки. Естественно, новый праздник был воспринят советскими детьми и их родителями на «ура». Но потом грянула Великая Отечественная война…

Он вёз в блокадный Ленинград мандарины. По пути его «полуторка» подверглась атаке немецких истребителей. Максим получил несколько ранений, но добрался по «дороге жизни» до города. В его грузовике насчитали свыше полусотни пробоин. Обычный водитель поставил на кон свою жизнь ради того, чтобы измученные ленинградские мальчишки и девчонки получили к празднику мандарины – самый настоящий новогодний подарок. И хотя бы на короткое время забыли о том, что вокруг бушует пламя войны.

В годы войны производство ёлочных игрушек не останавливалось. Да, изменились материалы и виды украшений, но их делали. Советские ребята могли обзавестись украшениями из марли, бинтов, ваты, отходов производства (металлической стружки и проволоки). На предприятиях эти материалы превращались в фигурки военной техники, солдат, санитарок. Известно, что изготавливали даже Деда Мороза с оружием, чтобы он соответствовал фронтовому времени. Игрушек было в достатке, а вот с елями была проблема. Не всегда получалось достать дерево к празднику. Но советские люди нашли выход. Они или украшали дома ветками, или рисовали ёлку на стене. Потом вбивали гвоздики в «ветки» и вешали на них украшения.

Новый год на полях сражений Великой Отечественной войны

Самым тяжёлым для советских солдат и офицеров был первый фронтовой Новый год. Тогда враг вплотную приблизился к Москве, шли ожесточённые бои за столицу. Нервы были на пределе. Любая слабость, даже малейшая, могла привести к катастрофе. В самый критический момент на помощь красноармейцам пришёл неожиданный союзник – Генерал Мороз. И немецкие войска были просто не готовы к такому сильному понижению температуры. Однако, надо отметить, что трескучий мороз стал лишь дополнением. Главную роль сыграли обычные люди, которые вопреки всему сумели остановить продвижение грозного противника. И фашистам, привыкшим к победам, проще было приписать причину своего поражение вымышленному «Генералу Морозу», а не отдать должное героизму красноармейцев. Естественно, ни о каком новогоднем или рождественском перемирии речи не шло. Первая мировая и Великая Отечественная войны различались в корне. Теперь русские люди отстаивали не просто интересы государства или союзников, они сражались за право существования, против мирового зла.

Не обошли праздник стороной и фронтовые газеты. Там были напечатаны поздравления солдатам и офицерам. Устроили подарок защитникам Родины и артисты. Перед Новым годом в расположения частей приезжали концертные бригады, некоторым фронтовикам показывали кино. Всё это благоприятно сказывалось на моральном состоянии бойцов, воодушевляло их.

Успех под Москвой стал показателем того, что с немцами можно не только сражаться. Их можно побеждать. Однако эйфории от праздников не было. И рядовые, и офицеры понимали, что фашисты могут использовать это время для внезапной атаки или диверсий. И поэтому от командиров требовалось не только сохранять бдительность войск и усилить патрули, но и проверять готовность артиллерийских и миномётных вооружений к ведению внезапного боя.

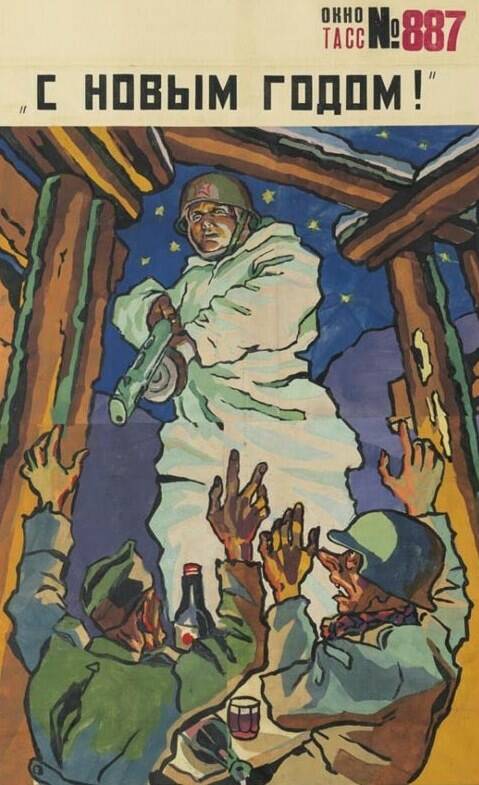

Не обходилось празднование Нового года без ёлки, всё-таки она являлась одним из главных атрибутов праздника. Дерево украшали скромно, по-военному чётко, без лишней «мишуры». И поэтому на фронтовых елях «поселялись» бинты, стреляные гильзы, погоны, а верхушку украшали звёзды. Ставили под ёлку и Деда Мороза. Но не с посохом, а с оружием.

Под Сталинградом советским бойцам удалось перед Новым годом захватить вражеские эшелоны с оружием, техникой и продовольствием. И поэтому праздничные залпы делала не отечественная техника, а трофейная. Кстати, все фронтовые праздничные торжества происходили без употребления алкоголя. Конечно, где-нибудь могли произойти инциденты, связанные с нарушением дисциплины, но в основном солдаты и офицеры обходились безалкогольными напитками.

На каждый Новый год красноармейцы получали подарки от неравнодушных людей, которые отправляли на фронт различные припасы и вещи. Причём посылки приходили не только от взрослых, но и от детей. Школьники присылали фронтовикам поздравительные открытки, а также вещи, изготовленные своими руками. Например, кисеты, варежки, носки.