…Я давно уже живу на Красной Пресне, и со своего балкона на Большой Грузинской улице каждым утром вижу замечательную панораму любимого района. Прямо рядом с моим домом, ближе к Зоологическому переулку, в декабре 1905 году стояла третья баррикада, не самая большая, а вот первые две, более крупные располагались у самого зоосада, нынешнего зоопарка. Защищали третью баррикаду рабочие «Трехгорки», мебельной фабрики Шмита, табачной фабрики «Дукат», рабочие Брестских железнодорожных мастерских, студенты.

Сегодня, наверное проще всего вычеркнуть революционные события 1905 года из нашей истории и оставить только часть реформаторскую, прикрыв баррикады императорским манифестом от 17 октября? Ведь имеется версия о том, что тогда Россия получила «уникальный исторический шанс стать мировым лидером в области построения демократии и либеральной экономики». А другая версия гласит, что московские рабочие на Красной Пресне были до зубов вооружены немецким оружием, закупленным за японские деньги. Но достоверность всех этих предположений ничтожна, и от теорий заговора лучше вернуться к реальному 1905-му, в котором Красная Пресня и ее баррикады занимают очень яркое и плохо вычеркиваемое место.

Как известно, началось всё с трагических событий в Петербурге 9 января 1905 года. Даже приведенная властями официальная цифра убитых в 130 человек позволяет оценить этот день как Кровавое воскресенье и чудовищное злодеяние правящего режима. Тогда же, в январе 1905-го листовка Московского комитета РСДРП, напечатанная на гектографе, призывала: «Товарищи, настал, час расплаты с врагом… Трон царя колеблется под ударами рабочего люда. Довольно голода, довольно полицейских цепей! Россией должен править народ, а не царские чиновники. Да здравствует демократическая республика! ...»

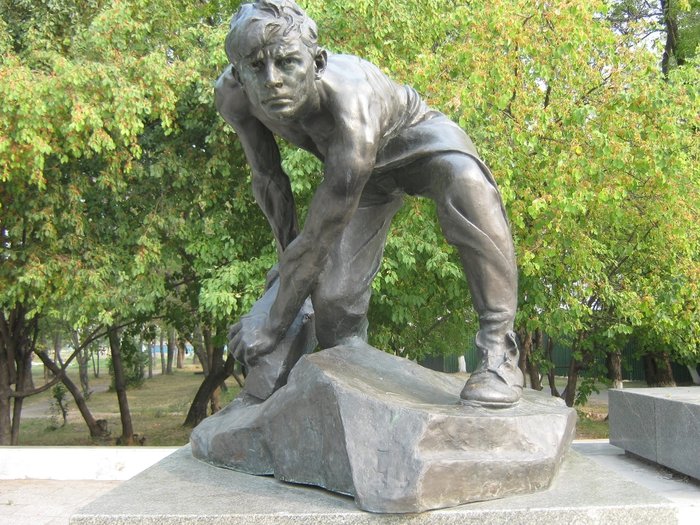

Рабочие Пресни одними из первых откликнулась на призыв московских большевиков и уже 14 января только на Прохоровской Трёхгорной мануфактуре бастовало 6000 человек. Эти люди не были подкуплены японцами – у них имелась своя мотивация устраивать массовые забастовки и стачки весь 1905 год. Информаторы сообщали московскому генерал-губернатору, что бастующие выдвигали политические требования: «8-часовой рабочий день», «право на учреждение рабочей комиссии, выбранной на основе всеобщего голосования», «право рабочих на собрания», «объявить 1 мая – праздничным днём» и др. Но не менее актуальными для рабочих были экономические нужды. Пресненские пролетарии, как и рабочие всей страны работали по 10-12 часов в сутки, при крайне низкой и неравной зарплате. Жилищные условия не выдерживали никакой критики. В 1889 году проводились статистические исследования. В Пресненской части было 2300 коечно-каморочных квартир, а жили в них 23200 человек – более 10 человек на каморку. В такой обстановке несложно усвоить нехитрую истину о том, что булыжник есть единственное орудие пролетариата, способное обеспечить социальную справедливость.

И в декабре 1905-го Пресня стала главным очагом вооруженного восстания против царской власти. 7 декабря гудок Брестских железнодорожных мастерских вывел на улицы Пресни рабочий люд района. Началась всеобщая политическая стачка. 10 декабря на улице Большая Пресня (ныне Красная Пресня) состоялась грандиозная демонстрация рабочих. На её разгон по традиции были брошены казаки. В истории остались две девушки работницы, которые несли красное знамя, и которые бросились им навстречу с криками: «Убейте нас! Живыми мы знамя не отдадим!» Это была первая победа и казаки отступили. Этими девушками были работницы Прохоровской мануфактуры Мария Козырева и Александра Быкова.

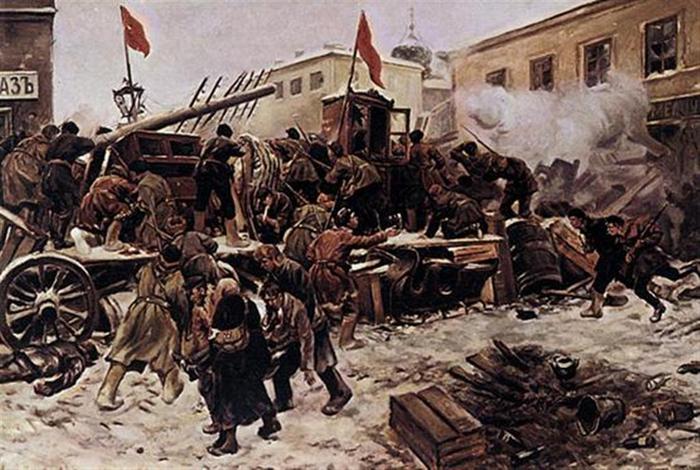

11 декабря в деревянном доме бывшей Малой кухни Прохоровской мануфактуры начал работать штаб восстания. Рабочие района подготовились к восстанию. Боевые дружины, организованные на «Трехгорной мануфактуре», на заводе «Грачев и Ко», в Миусском трамвайном парке, на фабрике Мамонтова, Даниловском сахарорафинадном заводе, представляли наиболее организованные и эффективные отряды. На мебельной фабрике Николая Шмита была создана одна из лучших, хорошо вооруженных дружин из 40 человек. На ряде предприятий действовали подпольные мастерские по изготовлению и починке оружия. Здесь же изготавливались бомбы и гранаты. Пресня выставила 350-400 вооруженных дружинников и ещё имела резерв в 700-800 невооруженных рабочих. В ходе восстания небольшие отряды обрастали добровольцами, единственным оружием которых были кирпичи и булыжники.

Максим Горький, в это время был в Москве и в частности на Пресне. Сохранилась его запись от 10 декабря: «Сейчас пришел с улицы. У Сандуновских бань, у Николаевского вокзала, на Смоленском рынке, в Кудрине, - идет бой, хороший бой! Гремят пушки… На улицах только драгуны... Превосходно бегают от боевых дружин… Рабочие ведут себя изумительно».

Сложность ситуации была показана в служебных документах московской полиции. В телеграмме московскому градоначальнику Дубасову приставы Пресненской части били тревогу: «Пресненский район представляет рассадник мятежа; на улицах устраиваются баррикады, у перекрестков улиц боевыми дружинами обыскиваются прохожие, у чинов полиции и воинских отбиралось оружие. На фабриках устраиваются ежедневно собрания… Рабочие фабрик: Прохоровской, Шмита, Мамонтова, Грачева и др. все вооружены и грозят поголовным истреблением полиции…». Рабочие Пресни в первые дни довольно успешно действовали против властных структур. Район был очищен от правоохранителей, были захвачены 1-й и 3-й полицейские участки. Самыми горячими точками стали Большая Пресня, Кудринская площадь, Арбат, Триумфальная площадь.

Улицы района были довольно узкие (Большая Грузинская, Кудринская, тесные переулки Новинского бульвара) и здесь удобно было возводить баррикады, создавать узлы обороны. Ожесточённые бои шли на территории Зоосада.

От восставших не отставали женщины и дети. Они были санитарами, разведчиками, подносчиками патронов. Я хорошо помню замечательного человека Ивана Вонифатьевича Крылова, которого хорошо знали в администрации Краснопресненского района. За глаза его часто называли Гаврош с Пресни. Когда наши жизненные пути пересеклись, Ивану Вонифатьевичу уже было под 90, и он с юношеским задором рассказывал, как мальчишкой подавал патроны на баррикадах. В 1980-е годы Крылов и его товарищи с не меньшим энтузиазмом сражались в домино в парке имени Декабрьского вооружённого восстания.

Особое место в подготовке восстания занял 22-летний Николай Шмит, студент-революционер, владелец мебельной фабрики, который накануне восстания оплативший (20 тысяч рублей) приобретение боевого оружия. Судьба его сложилась трагично, в ходе вооруженного восстания он был арестован и в 1907 году умер в тюрьме. Но участие его, даже после смерти в революционных событиях, ощущалось ещё долго. Он завещал все деньги своим сестрам с условием, что они передадут его большевикам. Не без трудностей большая часть наследства (свыше 268 тысяч золотых рублей) перешла к революционерам. У этих денег истоки легенды, которая продолжает гулять и по сей день на тему денег, которые якобы были выделены Германией на финансирование русской революции. В книге доктора исторических наук Александра Шубина «Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года», изданной в 2014-м в издательстве «Родина МЕДИА», очень подробно исследуется, откуда пошла часть мифов о «кайзеровских финансах для Ленина». Наследство Шмита, как и другие финансы революционеры разместили в банке в Германии, а контроль за ними возложили на почётных германских социал-демократов Карла Каутского и Клару Цеткин. При необходимости деньги использовались на нужды партии. Начавшаяся Первая мировая война все финансовые операции между воюющими сторонами прекратила. Тем не менее Ленин неоднократно обращался к Цеткин с требованием переводов, что и послужило основанием для некоторых очень заинтересованных историков делать нужные для себя выводы, в том, что большевики финансировались из финансовых закромов Германии. Часть же тех денег, оказывается, была родом с Пресни…

А 17 декабря 1905-го ситуация изменилась коренным образом. На помощь властям прибыл Семёновский полк с пушками. Атака на Пресню началась со всех сторон. 17 декабря в 4 часа утра начался штурм. С Ваганьковского кладбища били снарядами по Пресне. Орудия, установленные за фабрикой Мамонтова, били по району сахарного завода. Пушки, расположенные у Дорогомиловского моста и Новинского бульвара, били по «Трёхгорке», фабрике Шмита, по району Горбатого моста. Орудийная канонада сотрясала мостовые, сносила дома. Горели фабрика Шмита, бани, лесные склады. Над Пресней нависли огромные тучи дыма. За день пушки семеновцев разрушили девять баррикад, сожгли девять жилых домов, спальни Прохоровской мануфактуры, бани Бирюкова. Массированное наступление царских войск, тем не менее не напугали рабочих, отряды отходили организованно. «Пресня горит, но не сдаётся», - говорили с гордостью рабочие. Учитывая сложившуюся обстановку большевики приняли решение прекратить вооруженную борьбу с 18-го и политическую стачку с 19 декабря.

Расправа над восставшими не заставила себя долго ждать. Массовые увольнения рабочих, аресты, приговоры вплоть до пожизненной каторги. С самыми активными бунтарями власти расправились в традициях, очень далеких от либеральной демократии. Более 150 человек было расстреляно по горячим следам без всякого суда, среди них – Ф.М. Мантулин, машинист А.В. Ухтомский, рабочие-дружинники Трёхгорной мануфактуры О.И. Корженовский, С. С. Коротков, А. П. Ионычев, Н. И. Ломакин, В. Е. Гаврилов, Н.Я. Минаев, К.Г. Захаренко, И.А. Ильюшин.

2017 год вся страна вновь обратилась к событиям февраля-ноября 1917 года, отмечая 100-летие Великой русской революции. И в этой связи просто необходимо вспомнить слова В. И. Ленина, где он определяет всемирно-историческое значение восстания 1905 года. Он указывает, что они пробили первую брешь в царской монархии, обогатили российский пролетариат опытом вооружённой борьбы, закалили его и подготовили бойцов к 1917 года.

Память о тревожном 1905 годе в самом главном районе московских баррикад пока что сохраняется. Историко-мемориальный музей в Большом Предтеченском переулке, 4, был открыт ещё в далёком 1924 году в старинном деревянном домике, где в 1917 году находился первый легальный Пресненский райком партии. В 1968 году на деньги жителей и предприятий района было построено двухэтажное здание, где и разместился музей. Вся экспозиция была посвящена легендарным событиям 1905 года. Экспозицию собирали всем миром.

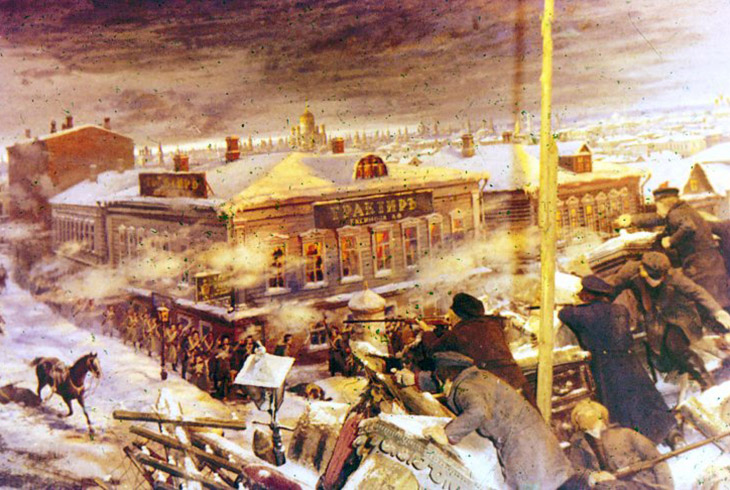

В 1998 году музей пережил переименование, а в сентябре 2015-го получил еще одно новое название – теперь это Экспозиционно-мемориальный отдел «Пресня» (отдел Музея современной истории России), но самое интересное, что с названием изменилась и экспозиция. О декабрьских событиях напоминает только диорама «Героическая Красная Пресня» (новое название «Пресня. Декабрь 1905 года») – масштабное творение заслуженного художника РСФСР Ефима Дешалыта. А вот всё, что собиралось десятилетиями вывезено в запасники головного музея и их место заняли баулы мешочников 90-х годов. Вроде тоже «революционные» события, да 100 лет позже. Всё, таки, есть у нас публика, которой очень хочется стереть из памяти это время. И это в то время, когда вся страна триумфально отметила 100- летие Великой русской революции

Пройти по улицам Пресни и не столкнуться с названиями, которые непосредственно отсылают нас к первой русской революции невозможно. Помимо двух станций метро носящие названия связанные с революцией 1905 года, это улица Баррикадная, улица 1905 года, улица Большая Декабрьская и Шмитовский проезд. В парке имени Декабрьского вооруженного восстания по-прежнему стоит одна из самых известных советских скульптур «Булыжник – оружие пролетариата», изваянной Иваном Шадром (настоящая фамилия Иванов). Интересный факт: в 1982 году Краснопресненский район Москвы подарил бронзовую копию этой скульптуры своему побратиму, Подольскому району города Киева. Судьба её неизвестна, может она уже попала под борьбу украинских властей с советской символикой или все же устояла в городе майданов и современных баррикад?

А вот тех самых брусчатых мостовых Пресни, откуда родом шадровский булыжник, уже осталось совсем немного – совсем недавно чиновными распоряжениями они повсеместно заменены банальным асфальтом или плиткой. Но островки старой Москвы, помнящие 1905 год, еще у всех на виду. Возле зоопарка, у самого начала Большой Грузинской улицы стоит дом, в котором сейчас кафе «Шоколадница» - именно он был левым флангом одной из баррикад. «Живы» несколько зданий на улице Красная Пресня, Баррикадной и других. И только река Пресня, которая разделяла 110 лет назад враждующие стороны, давно уже мирно течет в подземных трубах…