По советской традиции, День пограничника в современной России отмечается 28 мая – в соответствии с датой, когда декретом Совнаркома была учреждена пограничная охрана Советской России. Но разве до 1918 года в нашей стране не было пограничной стражи? Конечно, была! Датой празднования профессионального праздника хранителей российских рубежей можно было выбрать и другие дни. И, пожалуй, самым справедливым решением стало бы назначить для празднования дату, когда в нашей стране появился первый документ, регламентирующий саму пограничную стражу. А произошло это в далеком 1571 году, когда во времена царствования русского царя Ивана IV Грозного был создан «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе».

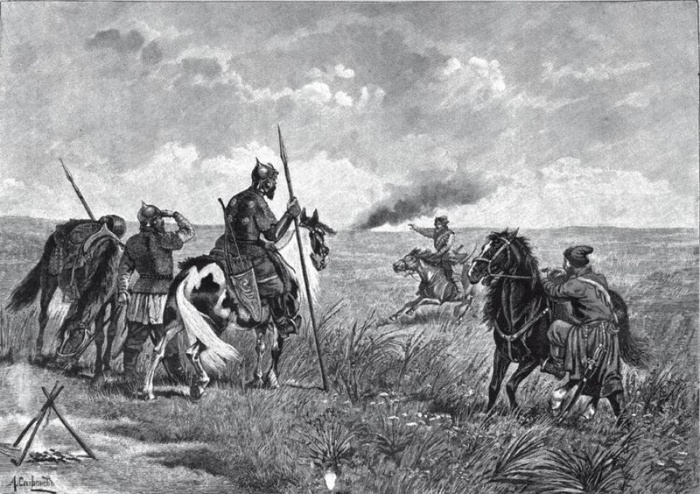

Это очень важный с исторической точки зрения документ. Ведь он не просто впервые в полном объеме определил правила, по которым формировалась, действовала и контролировалась стража русских границ. Фактически это был и первый на Руси воинский устав. Ведь, если верить словарям, уставом называется свод правил, которым регламентируется та или иная сфера жизни и деятельности вооруженных сил. А до «Боярского приговора» никаких иных, столь же подробных и точных документов, касающихся пограничной службы, в России не принималось. Краткую историю появления первого пограничного устава стоит начать с описания событий, ставших непосредственным поводом к его созданию. Осенью 1570 года станичники, несущие дозорную службу на южных рубежах Руси, доложили в Москву о том, что в сторону русской столицы движутся отряды крымских татар. Называлось даже имя хана, который возглавляет поход – Девлет-Гирей, один из самых опасных и последовательных врагов Русского царства. В памяти правителей Руси еще живы были воспоминания о предыдущем, весеннем походе крымских татар, принесших большое разорение. И потому русское войско во главе с самим Иваном Грозным выступило навстречу врагу.

Князь Михаил Воротынский считался одним из самых авторитетных и опытных военачальников того времени. За порученное дело взялся со всей присущей ему энергией. Приказав подготовить для рассмотрения все имеющиеся на тот момент «станичные списки», воевода повелел прибыть в Москву на обсуждение всем местным воеводам и станичным головам, другими словами, –начальникам над дальними дозорами, в которых состояли воины расположенных на границе городов-крепостей. Устраивать такое совещание в середине зимы было самым верным решением: по холоду и снегу крымские татары в набеги не ходили, и начальники вполне могли оставить свои станицы и сторожи. Сроки сбора ставились жесткие: с середины января по начало февраля 1571 года.

Если излагать основные положения «Боярского приговора» современным языком, то он прежде всего определял, какие задачи стоят перед пограничными стражами Руси на южных ее рубежах: путивльских (нынешняя Сумская область Украины), тульских, рязанских и мещерских. Отдельно рассматривались ближние и дальние сторОжи, то есть сторожевые заставы, и то, как формируются их гарнизоны: из каких городов туда сподручнее и дешевле отправлять сторожей, как обеспечить наибольшую эффективность сторож. А самой главной задачей объявлялось создание такой системы пограничной охраны, при которой «сторожи были усторожливы от крымские и от ногайские стороны, где б было государеву делу прибыльнее и государевым украинам было бережнее, чтоб воинские люди на государевы украины войною безвестно не приходили».

Сам по себе первый русский устав пограничной службы был невелик. В общей сложности «Боярский приговор» занимает 14 рукописных листов. Плюс так называемые «Росписи» – дополнения, определяющие то, какие именно станицы и сторожи и где именно должны располагаться и как будет организовано управление ими. Всего вводилось 12 сторожевых зон, которые объединяли в себе 73 сторожи и неопределенное число подвижных застав – тех самых «станиц». Вскоре после принятия основного «Приговора», 18, 21 февраля и 5 марта появились еще три дополнения к первоначальному документу общим объемом в 13 рукописных листов. Они определяли правила найма на пограничную службу черниговских воинов, определяли положение командиров рубежных застав во время боевых действий и расписывали порядок расчетов с порубежниками.