ПРОТОПОП АВВАКУМ

Особое место в литературе 2-ой половины 17в. занимает старообрядческая литература. Как социально-религиозное движение раскол окончательно оформится после церковного собора 1666-1667 гг. Реформы патриарха Никона были сведены лишь к внешней обрядовой стороне. Реформа знаменовала новый этап подчинения церкви светской власти. Она вызвала появление мощного антифеодального, антиправительственного движения - старообрядчества. Активное участие в движении приняла часть крестьянства, сельского духовенства и родовитого боярства. Таким образом, раскол объединил на первых порах представителей различных классов и социальных групп. Идеологом старообрядчества являлся протопоп Аввакум - талантливейший писатель 2-й половины 17в. (1621-1682 гг.). Он фанатически отстаивал свои убеждения и погиб за них на костре. Автор около 80 сочинений, из них 64 написаны во время 15-летнего заточения в земляном срубе Пустозерска. Ему принадлежат «Житие», повествующее о жизни автора, «Книга бесед», челобитные, послания.

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ

АВВАКУМ Петров (20.11.1620, с. Григорово Закудемского стана Нижегородского у.- 14.04.1682, Пустозерск), протопоп (лишенный сана), крупнейший деятель раннего старообрядчества, расколоучитель. Основные сведения о своей жизни Аввакум изложил в автобиографическом «Житии» и др. сочинениях. Род. в семье священника Борисоглебской ц. Петра († ок. 1636). Мать - Мария (в иночестве Марфа) - была, по словам Аввакум, «постница и молитвенница» и оказала большое влияние на религ. развитие сына. В 1638 г. Аввакум женился на дочери местного кузнеца Анастасии Марковне (1628-1710), родившей ему 5 сыновей и 3 дочерей. Переехав в с. Лопатищи того же уезда, Аввакум в 1642 г. был рукоположен во диакона, а в 1644 г.- во священника. Летом 1647 г. бежал с семьей от преследований местного «начальника» в Москву, где нашел поддержку у царского духовника Стефана Вонифатьева, после чего вернулся в свой разоренный дом в Лопатищах.

С этого времени Аввакум начал поддерживать активные контакты с кружком «ревнителей благочестия» и последовательно осуществлять их программу исправления нравов, из-за чего вступал в постоянные конфликты как с паствой, так и с властями. В мае 1652 г., спасаясь бегством от разъяренных прихожан, Аввакум вновь направился в Москву, получил назначение в г. Юрьевец-Повольский, где был поставлен в протопопа. На новом месте Аввакум вскоре восстановил против себя мирян и духовенство, был жестоко избит толпой и бежал в Кострому, оттуда в Москву. Здесь он начал служить в Казанском соборе, протопопом к-рого был его покровитель лидер «боголюбцев» Иван Неронов. Оказавшись в самой гуще событий, связанных с церковной реформой, проводимой Патриархом Никоном, Аввакум после ареста Неронова (4 авг. 1653) стал во главе старообрядческой оппозиции реформам. Вместе с костромским протопопом Даниилом он написал несохранившуюся челобитную царю Алексею Михайловичу, где просил за Неронова, проводил последнего в ссылку, проповедовал с паперти Казанского собора; лишенный места, он служил в ц. св. Аверкия в Замоскворечье, а затем демонстративно совершал богослужения в «сушиле» во дворе Неронова, где и был арестован 13 авг. 1653 г. Закованный в цепи, Аввакум был заключен в подземелье Андроникова мон-ря, где его били и морили голодом.

По прибытии отряда Пашкова 1 окт. 1656 г. в Братский острог Аввакум был заключен в холодную башню, где сидел до 15 нояб. В мае 1657 г. отряд двинулся дальше, через Байкал, по Селенге и Хилку до оз. Иргень, а оттуда волоком до р. Ингоды, затем по Ингоде и Шилке, достигнув в нач. июля 1658 г. устья р. Нерчи. Весной 1661 г. Аввакум по приказу из Москвы с семьей и неск. людьми отправился в обратный путь через всю Сибирь, охваченную восстаниями коренных народов. В 1662-1663 гг. он зимовал в Енисейске, с кон. июня 1663 по сер. февр. 1664 г. жил в Тобольске, где был связан с находившимися здесь в ссылке за приверженность к старым обрядам романовским попом Лазарем и Патриаршим подьяком (иподиаконом) Федором Трофимовым, а также однажды виделся с ссыльным Юрием Крижаничем, описавшим в 1675 г. эту встречу. Не позднее мая 1664 г. Аввакум прибыл в Москву. Во время почти 11-летней сибирской ссылки Аввакуму довелось вытерпеть невероятные лишения и голод, преодолеть много опасностей, пережить смерть 2 сыновей. В Сибири родилась слава протопопа как героя и мученика за «старую веру», развился его талант проповедника. Позднее он вспоминал, что, возвращаясь в Москву, «по всем городам и селам, в церквах и на торгах кричал», обличая «никонианские» новшества. В Сибири осталось немало его учеников и последователей.

В кон. 1665 - нач. 1666 г. в связи с подготовкой к Собору (начался в февр. 1666) были арестованы вожди старообрядческой оппозиции. 1 марта 1666 г. был привезен в Москву и Аввакум, к-рого отдали на увещание Крутицкому митр. Павлу. «Он же меня у себя на дворе,- вспоминал Аввакум,- привлачая к своей прелестной вере, томил всяко пять дней, и козновав, и стязався со мною». 9 марта Аввакума перевели «под начал» в Пафнутиев боровский мон-рь. После бурной полемики на Соборе Аввакум и его единомышленники, диакон Федор Иванов и суздальский священник Никита Добрынин, были 13 мая 1666 г. лишены сана и анафематствованы в Успенском соборе, после чего их, закованных в цепи, поместили в Никольский Угрешский монастырь, где 2 июня Федор и Никита раскаялись и подписали требуемые от них грамоты. В нач. сент. Аввакум вновь был переведен в тюрьму Пафнутиева боровского мон-ря, где его безуспешно уговаривали покаяться и примириться с Церковью. В этих увещаниях принимали участие А. С. Матвеев и дьяк Д. М. Башмаков.

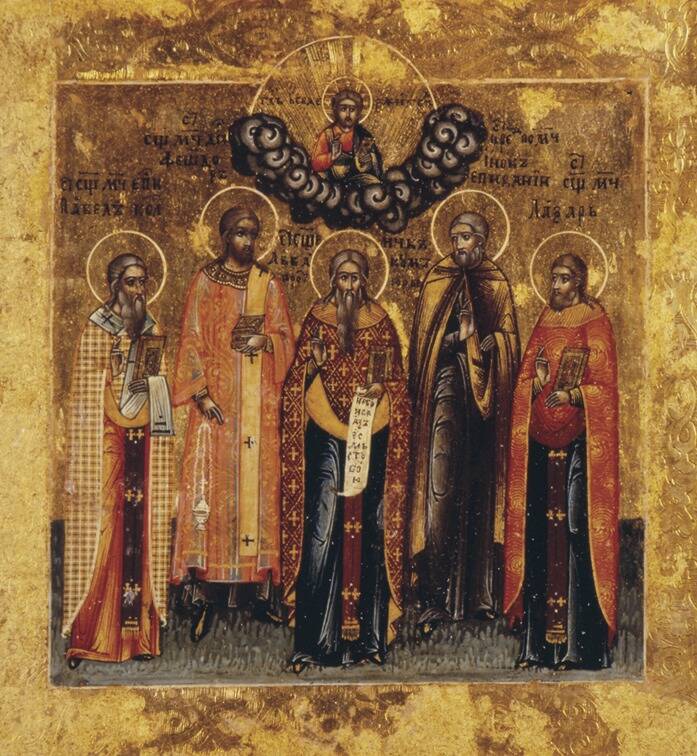

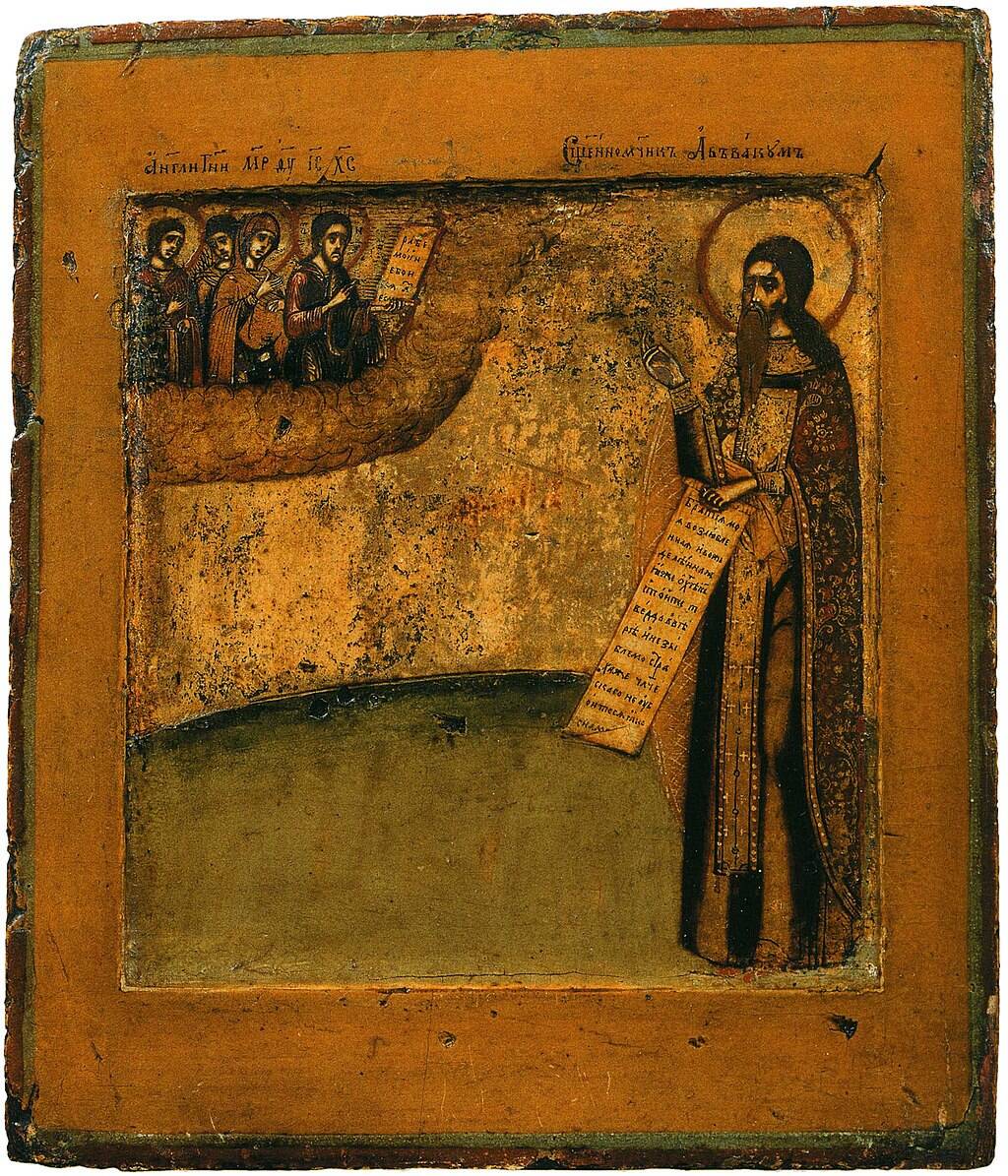

6 янв. 1681 г.- в праздник Богоявления - московские старообрядцы, как сообщалось в объявлении Синода 1725 г., «безстыдно и воровски метали свитки богохульныя и царскому достоинству безчестныя» и в соборах ризы «и гробы царския дехтем марали… наущением того же расколоучителя и слепаго вождя своего» Аввакум «Он же сам… на берестяных хартиях начертывал царския персоны и высокия духовныя предводители с хульными надписании и толковании». Эти события ускорили развязку. 8 февр. 1682 г. царь Феодор Алексеевич получил разрешение Собора поступать с раскольниками «по государеву усмотрению». В Пустозерск направился капитан стрелецкого стремянного полка И. С. Лешуков, к-рый провел спешный сыск по поводу распространения Аввакумом из земляной тюрьмы «злопакостных» и «злохульных» писаний, направленных против царя и иерархов. 14 апр. 1682 г. Аввакум, Лазарь, Епифаний и Федор Иванов были сожжены в срубе «за великие на царский дом хулы».