Парсуной принято называть ранний русский живописный портрет. Парсуна стала переходным жанром между иконописным изображением людей и светским портретом.

Принято считать, что жанр портретной живописи в его современном европейском понимании зародился в России в период правления Петра I. Обычно портреты создавали приезжие зарубежные и отечественные художники, обучавшиеся за границей. В этот период времени в России наблюдалось усиление светских тенденций и возросший интерес к европейским стандартам и обычаям, что побуждало художников обращаться к западноевропейским художественным техникам. Ранее живопись была ограничена христианскими мотивами, и человеческие изображения можно было встретить лишь на фресках на стенах или в миниатюрных формах на страницах рукописных книг. Однако уже в XVI веке на Руси возникли первые портреты - парсуны. Эти произведения, выполненные на холстах или деревянных досках, изображали монархов, патриархов, дворян и бояр. Не принято было писать женщин, за исключением царственных невест и жён.

Слово «парсуна» происходит от искаженного латинского слова persona, что означает «личность», «особа», «лицо». До XVIII века термином «парсуна» обозначались все портреты людей на Руси. Этот термин и выделение «парсуны» как отдельного жанра ввел в научный обиход историк и искусствовед Иван Снегирев в своей иллюстрированной книге «Древности Российского государства», изданной в 1851 году. Очерк, посвященный истории русского портрета, является первым исследованием на эту тему и был опубликован в четвертом разделе данного издания.

Парсуна возникла в переходный период в истории России, когда средневековое мировоззрение сменялось новым, а старые художественные идеалы уступали место новым.

Парсуны – светские парадные портреты в интерьере – воспринимались как знак престижности. Русской знати нужно было адаптироваться к новым культурным тенденциям, которые начали проникать в традиционные формы быта. Парсуны прекрасно подходили для церемониальных обрядов, проходивших в среде князей и бояр, для демонстрации статуса модели. В парсунах прежде всего акцентировалась принадлежность изображенного к высокопоставленному чину. Персонажи предстают в роскошных нарядах, на фоне богатых интерьеров. Личное, индивидуальное в их образах почти не проявляется. Главное в парсунах – соблюдение сословных норм: столько важности и внушительности в образах персонажей. Внимание художников сосредоточено не на лицах, а на позах изображенных, на богатых деталях, аксессуарах, изображениях гербов и надписях.

Авторы большей части первых парсун в XVII веке оставались неизвестными, но среди них ярко выделялись последователи крупной школы живописцев Оружейной палаты Московского Кремля — Симон Ушаков, Федор Зубов, Богдан Салтанов, Карп Золотарев, Иван Рефусицкий, Иван Безмин, Михаил Чоглоков.

Новые черты в изобразительном искусстве были обусловлены, прежде всего, растущим влиянием европейской культуры. В России работали иностранные художники, в страну привозили европейские гравюры и рисунки, благодаря чему русские живописцы знакомились с художественными трендами западных стран.

Одним из ключевых аспектов влияния западного искусства было освоение техники масляной живописи. Она позволила художникам работать непосредственно с натуры, что, в свою очередь, позволило им создавать более объемные и реалистичные произведения.

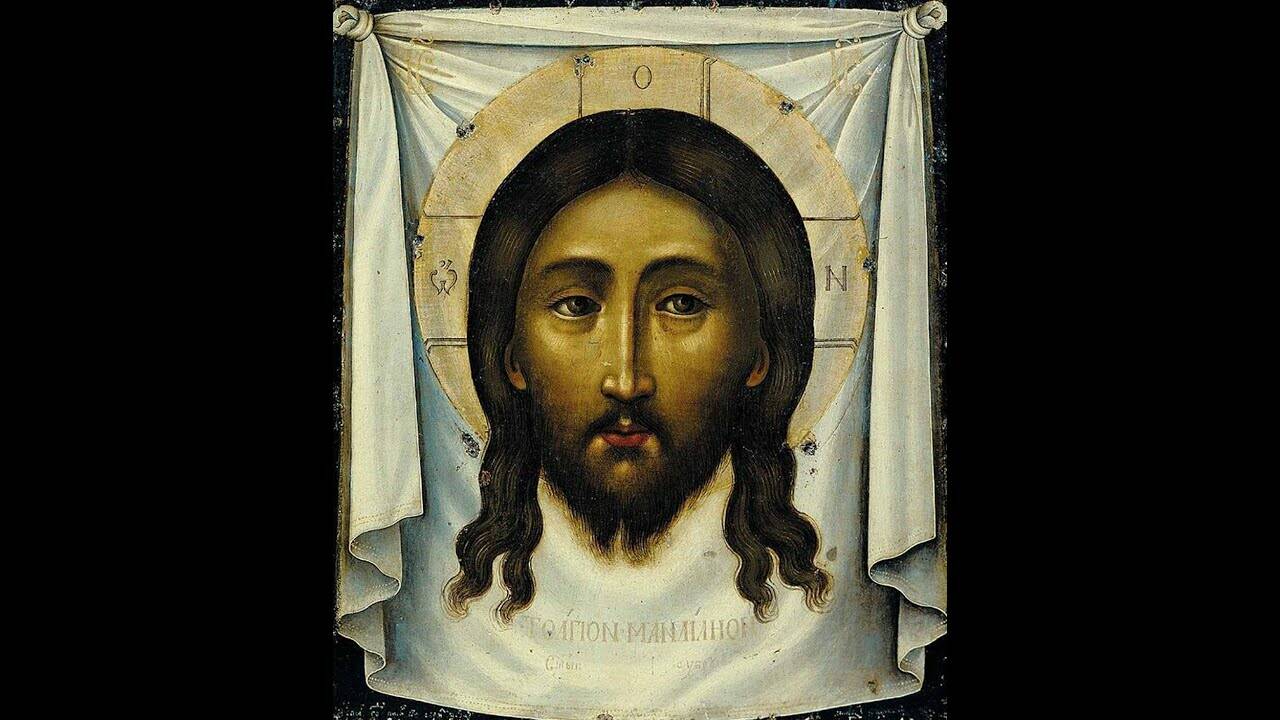

Во второй половине XVII века парсуны уже часто создавались на холстах с использованием масляных красок, хотя их исполнение все еще содержало элементы иконописи: идеализированные герои, стереотипные образы, статичные позы, плоскостное изображение. Как и в случае с иконами, такие портреты часто писались на дереве темперными красками. Однако парсуны уже начинали приобретать черты будущих светских портретов: художники работали с натуры, стремясь к реалистичному и объемному изображению, также начали использовать холст вместо дерева и масляные краски вместо темперных. По стилю парсуны сочетают черты старой иконописной манеры с ее плоскостным изображением и новой объемной светотенью. В некоторых случаях сохраняется такой элемент иконы, как нимб вокруг головы персонажа.

Поэтому и в парсунном наследии можно выделить два направления творчества. Одно, с преобладанием иконописных особенностей, представляют темперные изображения князя Михаила Скопина-Шуйского, царей Ивана Грозного, Федора Ивановича, Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Второе, приближающееся к европейским портретам, состоит из парсун маслом на холсте, изображающих царя Ивана Алексеевича, Патриарха Никона, князя Иоанна Репнина, придворного Григория Годунова, дипломата Афанасия Ордина-Нащокина, церковных лидеров Никона и Иоакима.

Виды и отличительные особенности парсун

Парсуны можно классифицировать по следующим параметрам:

• технике исполнения (темпера на доске или масло на холсте);

• назначению (надгробные или прижизненные);

• изображенным персонажам (цари, князья, церковные деятели, бояре, дворяне, военачальники).

К наиболее отличительным особенностям парсун относятся: стереотипность художественного образа; неподвижность позы модели; условное сходство с оригиналом; простота композиции; преобладание плоскостных форм; частое использование надписей и других атрибутов для обозначения персонажа. Парсуны сыграли важную роль в переходе от традиционных иконописных стандартов в русской живописи к реализации идеалов западного изобразительного искусства.

Со временем сформировались различия между парсуной и иконой: парсуну начали писать на холсте масляными красками. В отличие от иконы, на которой персонажи обращены к богу, персонаж на парсуне был связан с реальной жизнью, что подчеркивалось деталями, аксессуарами, гербами и текстовыми пояснениями. Главной особенностью парсуны является передача художником характерных черт, подчеркивающих статус человека, а не его индивидуальные особенности; портретное сходство передается условно. В работах появляется глубина, передаваемая с помощью светотени. Часто используются атрибутика и подпись, помогающие определить изображенного.

Доктор искусствоведения Лев Лифшиц отмечает, что: «создатели парсун, как правило, не стремились раскрыть неповторимые свойства портретируемого человека, но должны были соотнести точно запечатлённые черты лица с трафаретной и неизменной схемой репрезентации фигуры, соответствующей сану или званию — боярина, стольника, воеводы, посла. В отличие от „реалистического“ европейского портрета XVII века человек в парсуне, как и на иконе, не принадлежит себе, он навечно выведен из потока времени, но при этом лицо его обращено не к Богу, а к реальной действительности».

Первые портреты создавались мастерами-иконописцами, поэтому картины имеют столь близкое сходство с каноническими изображениями святых: они парадны, орнаментальны и статичны.

Пример такого портрета - парсуна царицы Марфы Апраксиной из Русского музея. Вторая супруга Федора III Алексеевича была царицей немногим более двух месяцев, после чего ее муж скончался. Картина, судя по девическому кокошнику, была написана еще до свадьбы, когда Марфа являлась царской невестой. Портрет был создан анонимным художником из кремлевских мастерских Оружейной палаты. В нем присутствуют все черты “наивного” искусства: неудобная поза, кукольные черты лица, красное одеяние - словно аппликация. Однако есть и интересная деталь, прогрессивная для той эпохи - Марфа Матвеевна сжимает в руках веер, атрибут из другого, “галантного” мира.

Сакральное отношение к изображению

Интересно, что к изображенным на парсунах сохранялось святое отношение. Во-первых, правители представлялись не столько в образе земных владык, сколько как избранники Царя Небесного. Образы царей помещались в особое пространство, обозначенное золотым фоном, взгляд их отрешен, а лица-лики кажутся одновременно реальными и нереальными.

Например, на парсунах, где изображены Михаил Федорович и Алексей Михайлович, ясно прослеживаются идеи божественности и важности личности царя. Кроме золотого фона, на котором размещены фигуры, цари одеты в древние доспехи, что невольно привлекает внимание зрителя к фигуре римских императоров. Сам образ всадника еще со времен конного памятника Марку Аврелию ассоциируется с императором. Применяя все эти детали, художники показывают богоизбранность русских царей и их связь с римскими цезарями.

Кроме мифа о сакральности царской власти, который в дальнейшем будет распространять Пётр I, в умах людей того времени существовала магическая связь между человеком и его портретом. Изображение человека, то есть парсуна, считалось равнозначным его реальному воплощению. Такую взаимосвязь ярко иллюстрирует интересный обычай: если человек не мог явиться на суд, могли казнить его изображение. К изображению человека относились с большим уважением, и плохие портреты изначально старались не допускать, чтобы потом не пришлось их уничтожать.

Пройти тест по теме