"Развесистая клюква" — именно это выражение может прийти на ум, если речь зайдет о воспоминаниях Александра Дюма о визите в Россию. Почему прославленный французский писатель так долго не мог попасть в нашу страну? Почему его обожала российская публика, но невзлюбили отечественные литераторы и журналисты? Какой образ России он создал на страницах своих путевых заметок? И, наконец, сиживал ли Дюма в тени сей обросшей легендами ягоды?

В России имя Александра Дюма-отца было широко известно, его пьесы с большим успехом шли на театральных подмостках Петербурга, а переводы его повестей и романов в 1830–1840-е годы регулярно появлялись в русских журналах. Дюма прекрасно знал об этом, интересовался Россией и очень хотел ее посетить, тем более что французы были наслышаны о радушном приеме и щедрых наградах художника Ораса Верне (см.: "Русский мир.ru" № 8 за 2023 год, статья "Тайная миссия Ораса Верне"), побывавшего в России в 1836 году по приглашению императора Николая I.

ОТ "АЛХИМИКА" К "ЗАПИСКАМ УЧИТЕЛЯ ФЕХТОВАНИЯ"

Создать образ государя-мецената, покровителя искусств и литературы — такова была одна из задач российской дипломатии, ведь после Июльской революции во Франции и особенно после Польского восстания 1830–1831 годов император Николай Павлович стал объектом ненависти либералов и радикалов всех мастей, воспринимавших его как душителя свободы и угнетателя Польши.

Поэтому российские дипломаты и тайные агенты использовали самые разные возможности для формирования позитивного имиджа России и императора Николая в Европе. Французский журналист Шарль Дюран, являвшийся секретным агентом Третьего отделения, решил закрепить успех Ораса Верне, попытавшись превратить Александра Дюма в приверженца российского государя. Он убедил писателя "повергнуть к стопам" императора свое новое произведение — драму "Алхимик", и честолюбивый Дюма ухватился за эту идею, написав императору в высшей степени хвалебное послание. Дюран же отправил письмо, на деле — тайное донесение, министру народного просвещения графу Сергею Семеновичу Уварову. Министр сразу же оценил, какой эффект могло бы произвести на европейского читателя письмо Дюма Николаю, опубликованное как посвящение к его драме. Кстати, Дюран в письме Уварову намекал, что писателя, как и Ораса Верне, надо бы наградить орденом Станислава 2-й степени, дабы еще больше досадить полякам. Однако эта идея не нашла поддержки у Николая I. На докладе Уварова государь написал карандашом: "Довольно будет перстня с вензелем". С одной стороны, орден ставил награжденного в определенные официальные отношения с Российской империей и ее государем. Более того, по Статуту 1839 года кавалеры всех степеней этого ордена, в том числе и иностранцы, получали потомственное дворянство. С другой — Николай I любил мелодрамы, но отечественного производства — Нестора Кукольника, Николая Полевого, Платона Ободовского. Государь, говоря современным языком, делал ставку на "импортозамещение", предпочитал все национальное, в том числе и литературу. Возможно, по этой причине он и решил ограничиться перстнем.

А что же прославленный писатель? Он обиделся и в итоге посвятил "Алхимика" не Николаю I, а своей возлюбленной — актрисе Иде Феррье, исполнявшей в драме главную роль.

Этот роман о декабристах снискал большой успех у европейской публики. Для российского императора это стало досадным сюрпризом: книга вызывала сочувствие к людям, имена которых были ему неприятны. Дюма ничем не задел в романе лично Николая I, наоборот, своим собственным портретом император мог быть доволен, в отличие от главы, посвященной Павлу I и Александру I. В России тема гибели Павла была табуированной вплоть до 1905 года: император официально считался умершим от "апоплексического удара". Дюма же показывал Александра лжецом и соучастником заговора.

На удар из Парижа ответили контрударом из Петербурга: книга Дюма была запрещена в России как в журнальном варианте, так и в отдельном издании. Только в 1925 году она вышла на русском языке. Но книгу читали. Сам Дюма приводит эпизод, который можно считать правдоподобным: княгиня Трубецкая ему рассказала, что как-то она читала императрице книгу, когда вдруг вошел государь. Княгиня быстро спрятала том под подушку, однако император сразу понял, что они читали "Учителя фехтования", заявив: "Об этом нетрудно догадаться! Это последний роман, который я запретил".

ШОТЛАНДСКИЙ СПИРИТ И РУССКАЯ СВАДЬБА

Итак, после публикации "Записок учителя фехтования" Дюма считался нежелательным гостем в России. Но наступает 1855 год, умирает Николай I, на престол вступает его сын Александр II, который возвращает декабристов из ссылки. В 1856 году, после окончания Крымской войны, отношения между Россией и Францией начали восстанавливаться. Теперь путь в Россию для Дюма был открыт. Причем писатель по-прежнему был очень заинтересован в этом визите.

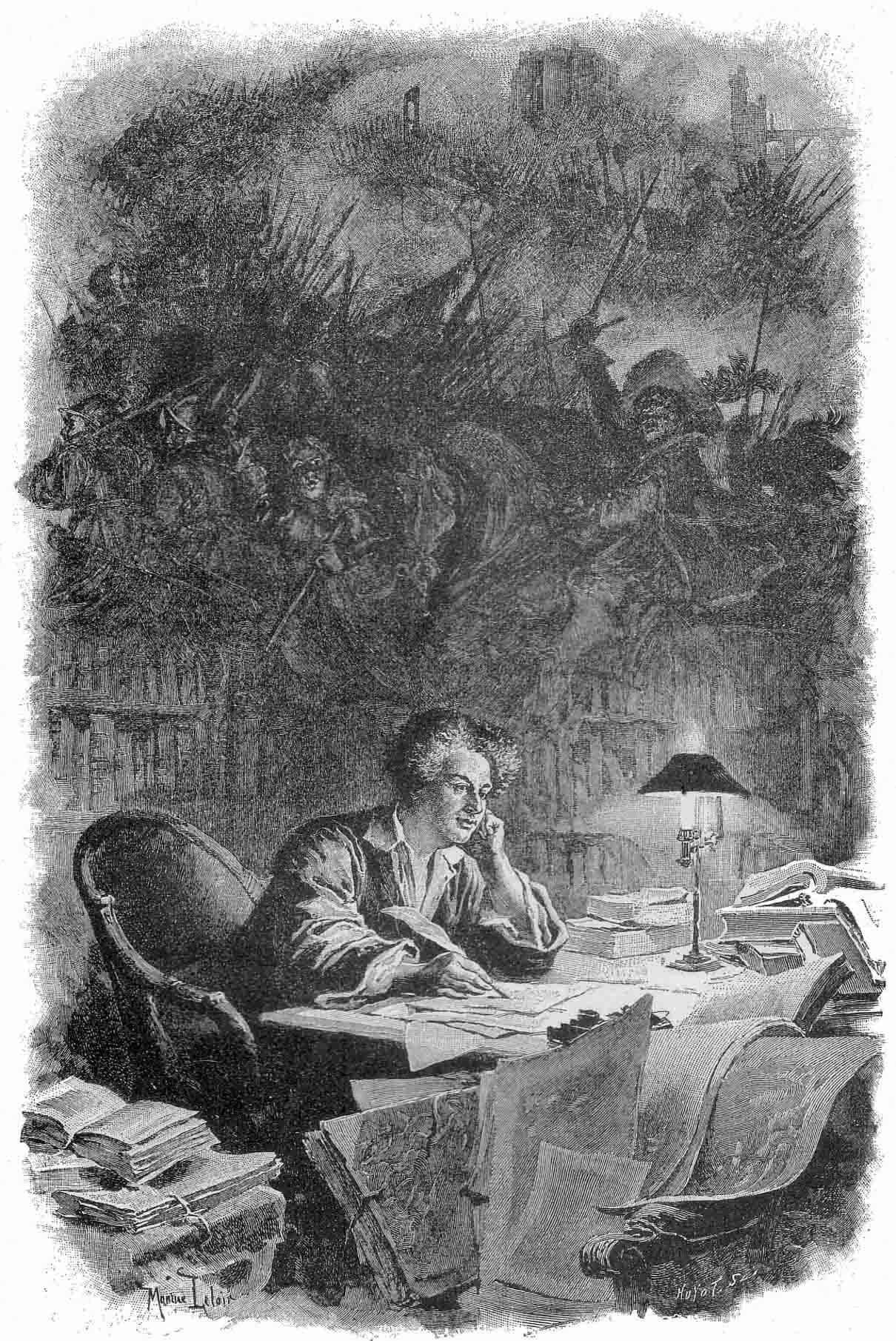

В 1857 году Дюма принялся за издание нового журнала, который назвал именем своего лучшего романа — "Монте-Кристо". Издание, выходившее еженедельно, пользовалось большой популярностью. Дюма стал его главным автором и редактором-составителем. Помимо того что на страницах журнала писатель перепечатывал свой роман, он искал новые жанры. Тогда в большой моде были путевые записки, а Дюма был страстным путешественником, и из-под его пера уже вышел целый ряд путевых очерков. Он почти собрался в очередное путешествие по Средиземному морю, но в дело вмешался случай.

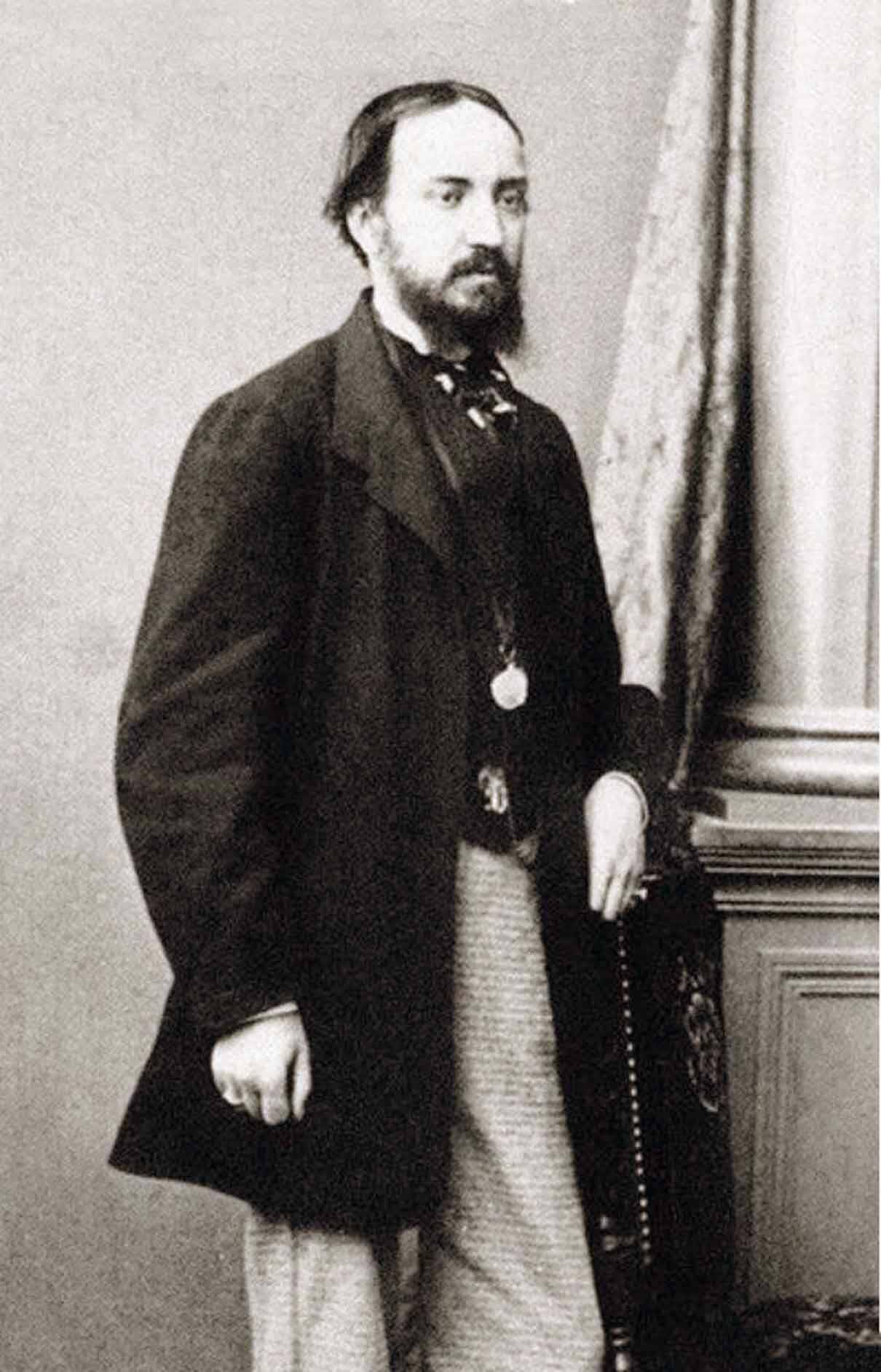

В Париже Дюма познакомился с богатым аристократом, меценатом и литератором графом Григорием Александровичем Кушелевым-Безбородко. Он и пригласил Дюма на свадьбу своей свояченицы Александры Кроль, которая выходила замуж за модного в те времена шотландского спирита Даниила Юма. Заодно русский аристократ обещал показать писателю Петербург и те русские города, которые Дюма пожелает увидеть.

Дюма с жадностью ухватился за эту идею, ведь это очень помогло бы в его очерках о путешествиях: одно дело — писать о знакомых европейскому читателю Франции, Италии, Испании и даже Алжире, и совсем другое — о далекой России. Само путешествие по Российской империи могло превратиться в настоящую авантюру, тем более в тот момент страна вела войну на Кавказе. Но Дюма хотел не просто совершить географический вояж, он, автор исторических романов, желал объединить его с воображаемым путешествием по русской истории, литературе, жизни русских правителей, рассказать о русской гастрономии, истории религии, народах, населяющих Российскую империю. Именно такое путешествие он и обещал читателям "Монте-Кристо", подчеркивая исторический момент своего турне: "присутствовать при великом деле освобождения сорока пяти миллионов рабов".

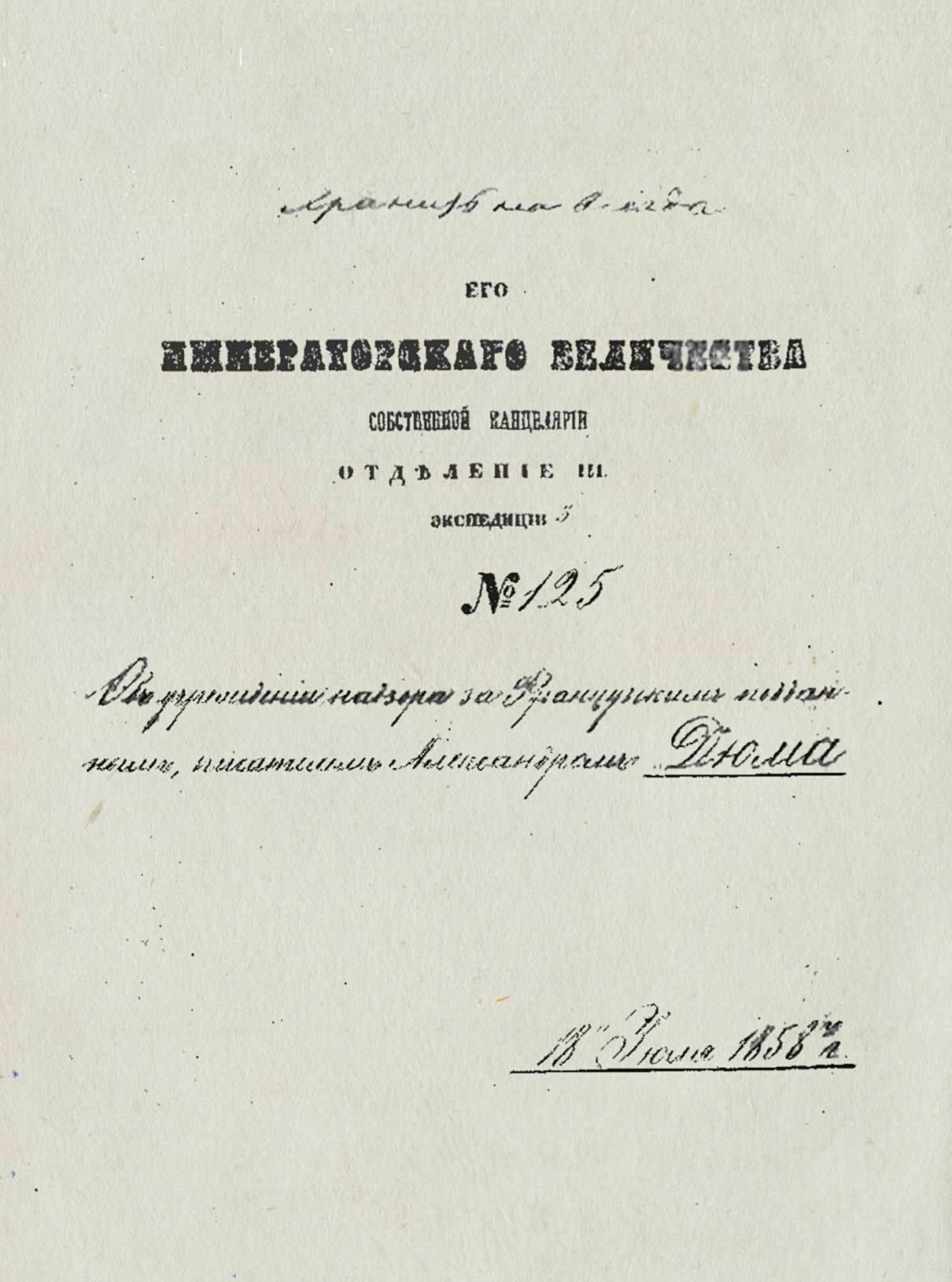

ПОД ДЕЛИКАТНЫМ НАДЗОРОМ ТРЕТЬЕГО ОТДЕЛЕНИЯ

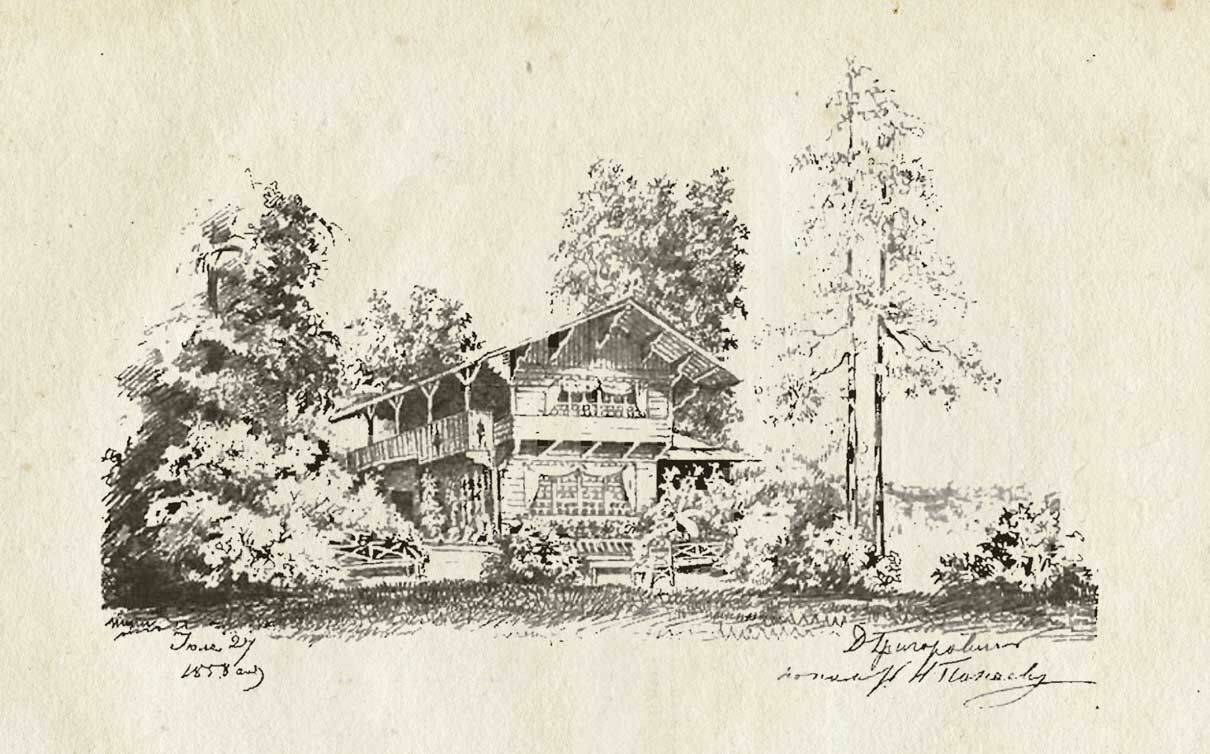

Итак, следуя по маршруту Париж — Кёльн — Берлин — Штеттин, по Балтийскому морю Дюма в компании Кушелева-Безбородко и его окружения прибыл 22 июня 1858 года в Санкт-Петербург. Дабы запечатлеть виды России и Кавказа, Дюма взял с собой в путешествие архитектора и художника Жан-Пьера Муане, который умел быстро и точно передать в зарисовках сюжет и настроение.

Пятьдесят семь мест багажа писателю пришлось ожидать три дня. Особенно его волновала сохранность книг: "Первым делом я кинулся к ящику с книгами — большая их часть была запрещена в России, и я боялся, как бы таможня не наложила на них лапу. Оказалось, ни одну даже не раскрыли. Уж не знаю, откуда русские власти проведали о моем предстоящем приезде, но, так или иначе, был отдан приказ не вскрывать мои чемоданы".

Путешествуя столь комфортно и непринужденно, удивляясь, что молва о его путешествии распространялась с молниеносной быстротой, Дюма даже не догадывался, что в роли тайных наблюдателей были его радушные хозяева, передававшие его буквально с рук на руки в каждом городе, где он останавливался, и отправлявшие по ходу его путешествия отчеты в Третье отделение.

СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА

В Петербурге Дюма поселился у графа Кушелева-Безбородко. В нашей стране у него были и другие знакомые: Дюма рассчитывал на гостеприимство Дмитрия Павловича Нарышкина, камергера императорского двора, женатого на давней приятельнице писателя, актрисе Женни Фалькон, которая несколько лет блистала на сцене Михайловского театра. Дюма стал постоянным гостем салона Нарышкиных сначала в Петербурге, а потом и в Москве.

К приезду в Петербург Дюма основательно подготовился: "Санкт-Петербург я изучил заранее и теперь знаю его как свои пять пальцев. Я могу сказать по-русски "направо", "налево", "пошел", "стой", "домой". С таким запасом, да еще памятуя о всюду восхваляемой смекалке русского мужика, я надеюсь, что не пропаду".

Но нельзя сказать, что Дюма был очарован увиденным и смотрел на все сквозь розовые очки. Он изучал Петербург через уже сложившуюся европейскую оптику восприятия. А в Европе давно сложилось мнение, закрепленное маркизом Астольфом де Кюстином: русские — нация имитаторов. Дюма тоже заявляет: "Подражательность — вот главный недостаток Петербурга". Еще один расхожий тезис, упроченный Кюстином: Россия — "царство фасадов". Дюма, прибыв в Петербург, сразу заявляет: "Поймите меня: я говорю о грандиозной видимости, а не о грандиозной сущности". В главе "Как вас обслуживают в России" Дюма подчеркивает: "Россия — это громадный фасад. А что за этим фасадом — никого не интересует".

Но его, наблюдательного человека, пусть и мыслящего в рамках сложившихся стереотипов, как раз интересовало, что скрывается за красивыми фасадами. А за ними скрывается коррупция и казнокрадство, описанию которых Дюма посвящает множество страниц, приводя забавные исторические анекдоты. Например, он увидел Петропавловский собор, укрытый строительными лесами: "Вот уже год, как поставили леса, и они будут стоять еще год, два, а возможно, и три. В России это называется "подновление траченого", но можно перевести и как "присвоение растраченного". В России невозможно, как говорят у нас в народе, поужаться в тратах; здесь всякая трата неизбежно переходит в растрату, и, однажды начав, здесь никак не могут остановиться". С учетом того, что Дюма не знал русского языка, возможно, этот каламбур он слышал из уст принимавших его русских аристократов, настроенных весьма "либерально".

Дюма посетил и Петропавловскую крепость. Но это уже не символ растрат, а символ деспотизма: "Петропавловская крепость построена, как все прочие крепости, чтобы быть зримым символом антагонизма между народом и сувереном. Она, несомненно, защищает город, но еще более угрожает ему; она, конечно, была построена, чтобы отражать шведов, но послужила тому, чтобы заточать русских. Это Бастилия Санкт-Петербурга; как и Бастилия Сент-Антуанского предместья, она прежде всего держала в заточении мысль".

Петербург — детище Петра Великого. Дюма именует Петра гениальным правителем и поражается, насколько бережно горожане заботятся о его домике в Петербурге: "Есть нечто глубоко трогательное в том, как русские оберегают каждый предмет, который может засвидетельствовать потомкам гениальность основателя их империи. В этом благоговении к прошлому — великое будущее".

СВЕТ И ПИСАТЕЛИ

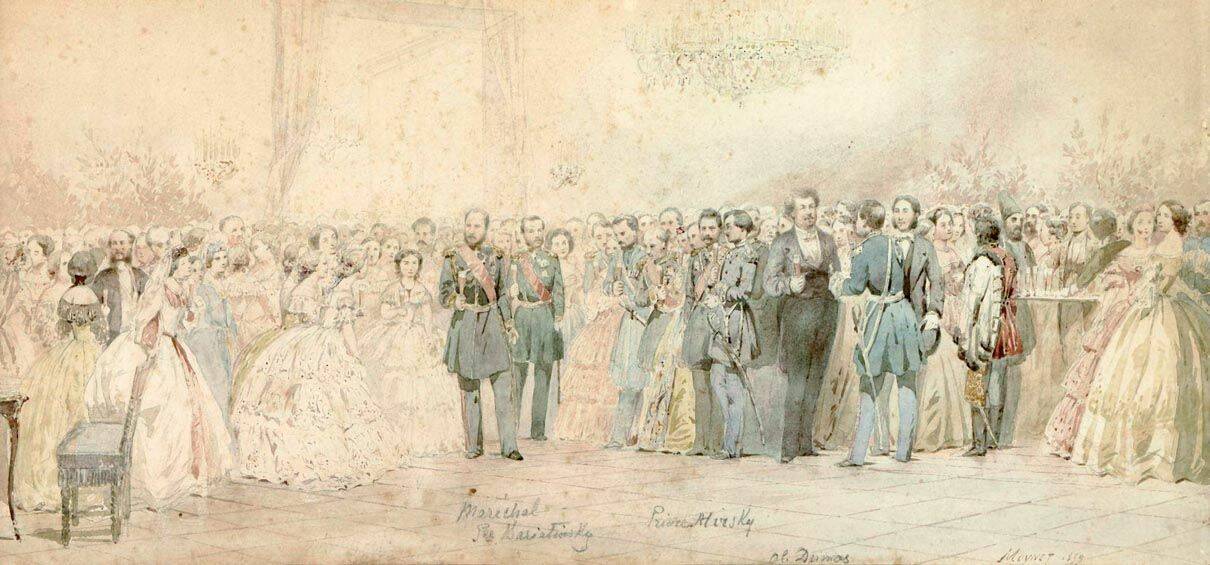

Не только Дюма изучал Петербург и петербуржцев, но и столичное общество жаждало увидеть французскую знаменитость. Вот что писали "Санкт- Петербургские ведомости" в номере от 22 июня (по старому стилю) 1858 года: "Разносчики затвердили его фамилию и, по русскому обыкновению, склоняют ее, как и всякое другое иностранное слово, кончающееся на гласную: Дюма, Дюме, Дюму, Дюмой и так далее. Склоняют даже во множественном числе, потому что г-н Юм тоже слывет за Дюму".

Свет был в восторге от Дюма, вокруг которого всегда собиралась толпа почитателей и просто любопытствующих. Поэт и дипломат Федор Иванович Тютчев, увидевший Дюма в каком-то петербургском обществе, писал: "На днях вечером я встретил Александра Дюма <...> Я не без труда протиснулся сквозь толпу, собравшуюся вокруг знаменитости и делавшую громко ему в лицо более или менее нелепые замечания, вызванные его личностью, — но это, по-видимому, нисколько его не сердило".

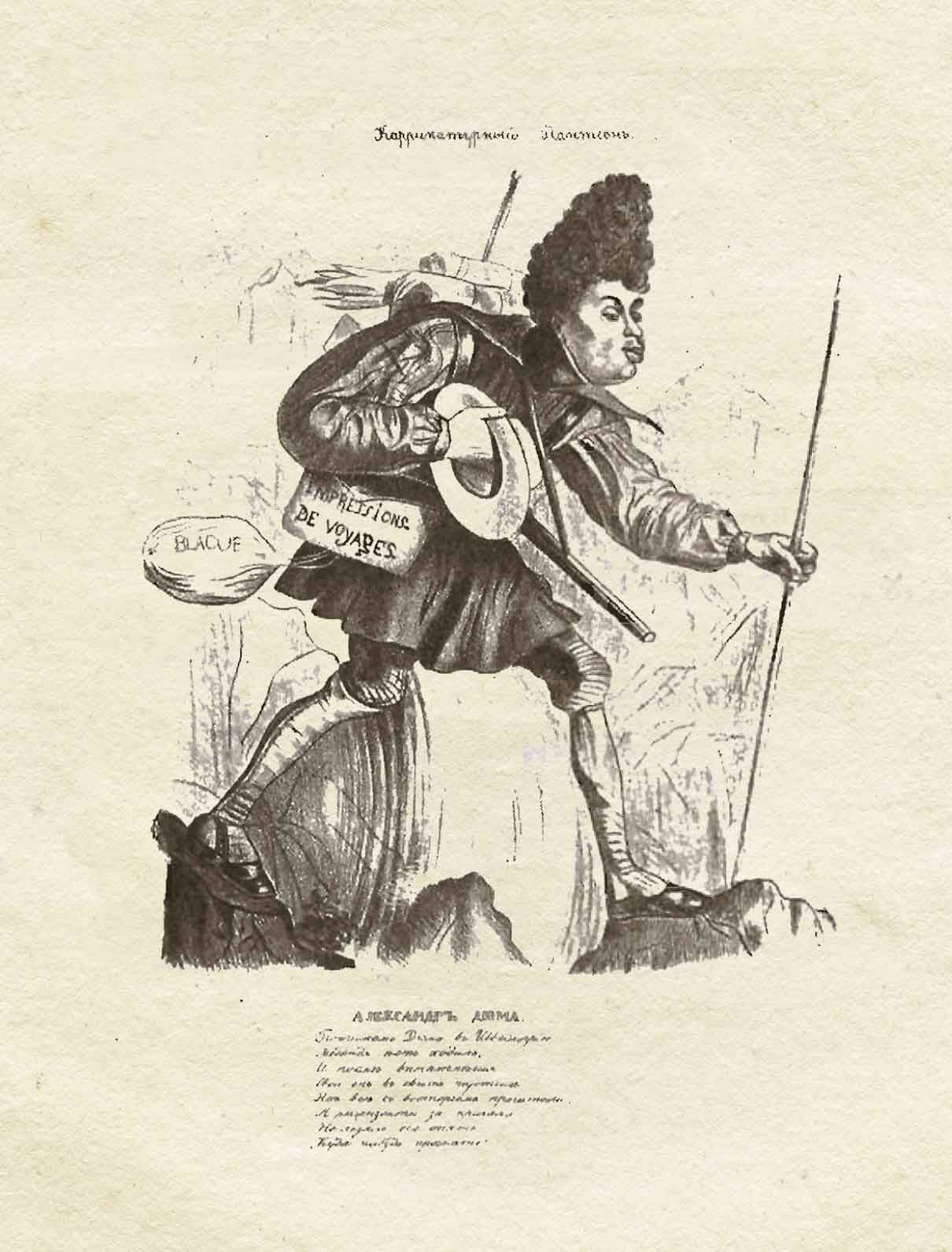

Однако в кругах литераторов и журналистов отношение к коллеге по цеху было иным. Более того, еще накануне приезда Дюма в Россию журналисты, памятуя, что обычно иностранцы писали о России, с предубеждением воспринимали грядущий визит писателя. "Сын отечества" в 24-м номере за 1858 год писал: "Так, например, носятся слухи о скором приезде давно ожидаемого Юма и совсем неожидаемого великого (sic!) Дюма-отца. Первого приводят сюда различные семейные обстоятельства, второго — желание людей посмотреть и себя показать, я думаю, что второе еще более первого. То-то, я думаю, напишет он великолепные impressions de voyage, предмет-то какой богатый! La Russie, les Boyards russes, наши восточные нравы и обычаи — ведь это клад для знаменитого сказочника, на целых десять томов остроумной болтовни хватит!.. Увидите, что слова мои сбудутся, напишет, ей-богу, напишет... а мы купим и прочитаем, да еще и не мы одни — и французы купят, немцы купят, да еще переведут, пожалуй!.. Но шутки в сторону, приезд Дюма в Петербург сам по себе — очень интересная новость... особенно за неимением других".

— Ах, милый мой, бедный Дюма, что на вас навешано! Неужели вы, негры, никогда не изменитесь и вас вечно радуют стеклышки и погремушки?"

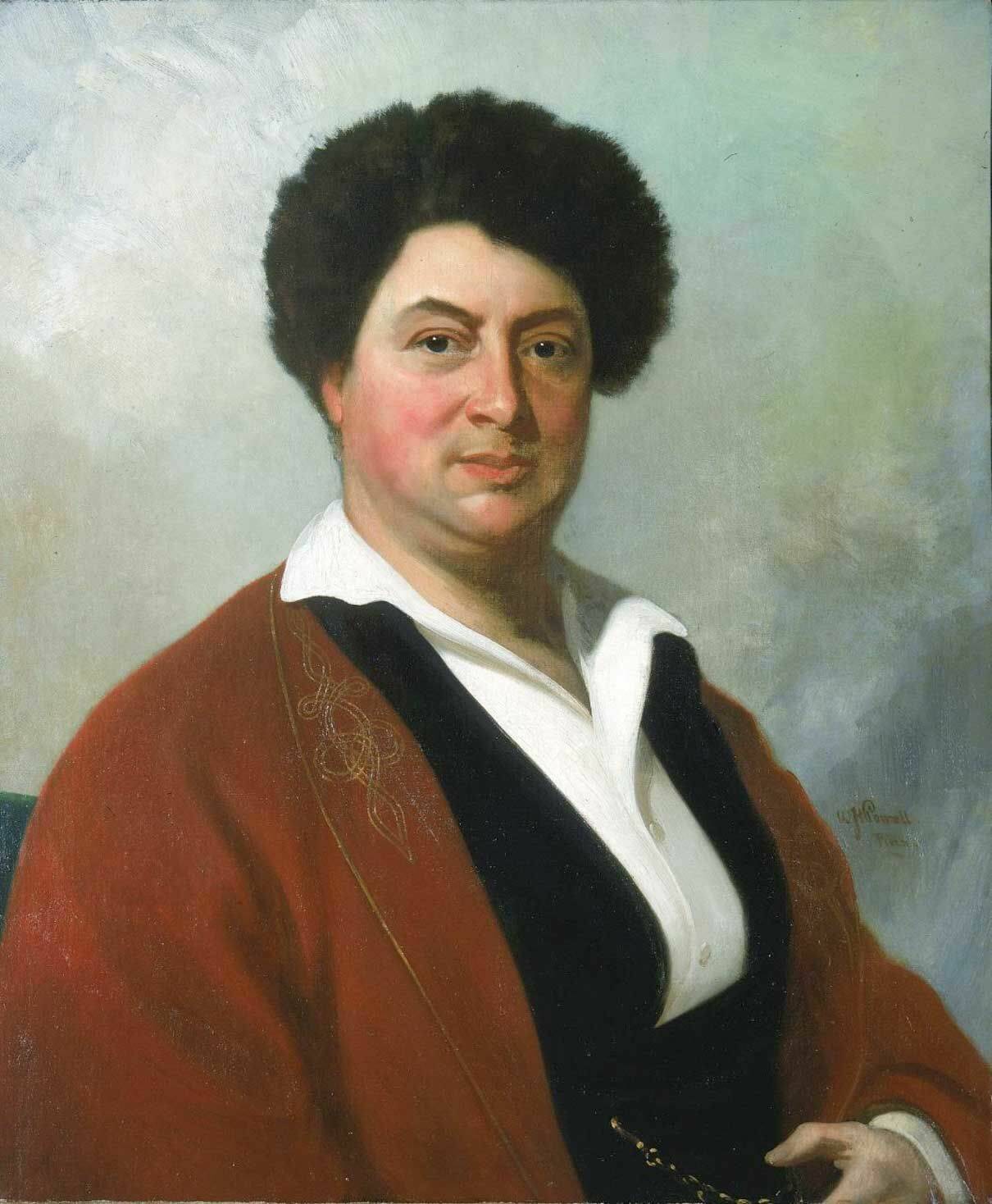

Напомню, Дюма по происхождению был квартероном: его бабушка по отцовской линии была чернокожей рабыней с острова Гаити. Однако писатель за словом в карман не лез и в обиду себя не давал. Широко известен анекдот: когда какой-то недоброжелатель попытался задеть писателя, упомянув о его происхождении, Дюма ответил: "Мой отец был мулатом, мой дед негром, а прадед — обезьяной. Видите, господин, моя семья начинается там, где ваша заканчивается".

Французский писатель неоднократно бывал в Петергофе, на даче Ивана Ивановича Панаева, известного русского писателя и журналиста, возродившего вместе с Николаем Алексеевичем Некрасовым "Современник". В очередном фельетоне, "Петербургская жизнь", Панаев писал: "Петербург принял г. Дюма с полным русским радушием и гостеприимством <...> да и как же могло быть иначе: г-н Дюма пользуется в России почти такой же популярностью, как во Франции, как и во всем мире между любителями легкого чтения, а легкие чтецы составляют большинство в человечестве... Весь Петербург в течение июня месяца только и занимался г. Дюма <...> Словом, г. Дюма был львом настоящей минуты".

Русских революционных демократов и вовсе раздражало "раболепство" петербургской знати по отношению к Дюма. Герцен в сентябрьских листах "Колокола" гневно писал: "Со стыдом, с сожалением читаем мы, как наша аристократия стелется у ног А. Дюма, как бегает смотреть "великого и курчавого человека" сквозь решетки сада, просится погулять в парк к Кушелеву-Безбородко <...> наши аристократы, действительно, составляют дворню, и оттого у них не много больше такта, как вообще в передних".

В результате контакты Дюма с литературными кругами столицы были весьма редкими.

Продолжение см.: "Русский мир.ru" № 10 за 2023 год.