Пребывание знаменитого французского писателя Александра Дюма в России в 1858 году не ограничилось посещением Санкт-Петербурга. В столице он провел полтора месяца, затем направился в Москву. Дюма хотел увидеть настоящую Россию, а не "подделку под нее", каковой он считал Петербург. Вместо запланированных двух недель писатель задержался в Москве на полтора месяца, а потом отправился в путешествие по Волге, закончив свое турне по России на Кавказе.

Продолжение. Начало см.: "Русский мир.ru" № 9 за 2023 год.

В Москву Дюма отправился по Николаевской железной дороге, движение по которой открылось в 1851 году. В то время это была наиболее совершенная в техническом отношении и самая протяженная двухпутная железная дорога в мире. Но писателю она не понравилась: "Русские железные дороги довольно плохо организованы". Заметим, это свойственно путешественникам — делать обобщения: Дюма проехал только по одной железной дороге, но вывод делал как их глубокий знаток.

Ему не понравилась "медлительность передвижения", не пришлись по душе пейзажи: "...дорога из Санкт-Петербурга в Москву тянется то степью, то бесконечными лесами; нет ни малейшей возвышенности, которая придала бы пейзажу живописность". Единственное, что его развлекло, — это вид лесного пожара.

Писатель судил о русских дорогах не только по тому, что видел своими глазами, но и опираясь на сложившуюся традицию восприятия, причем как западную, так и русскую. Дюма смотрит на русские дороги, находясь под впечатлением от стихотворения князя Петра Вяземского "Русский Бог": "Князь Вяземский написал оду, в которой описывает состояние России XIX века: уже первая строфа была посвящена улицам и проселочным дорогам. Заметьте, дорогие читатели, что это говорю не я, а русский князь, генеральный секретарь Министерства внутренних дел, которому были знакомы и рытвины, и проселочные дороги". Но француз решает быть менее придирчивым, чем русские, и даже находит преимущество русских железных дорог перед французскими: в поездах есть ватерклозеты.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ДЕРЕВНЯ ЕВРОПЫ?

И вот Дюма прибыл в Москву. "На этот раз мы оказались в сердце старой России, то есть в настоящей России, а не в подделке под Россию, каковой является Санкт-Петербург". Древнюю столицу Дюма описывал так: "После Константинополя Москва — самый большой город или, вернее, самая большая деревня Европы. Ибо Москва со своими парками и лачугами, своими озерами и огородами, воронами, что кормятся рядом с курами, хищными птицами, парящими над домами, скорее огромная деревня, нежели большой город".

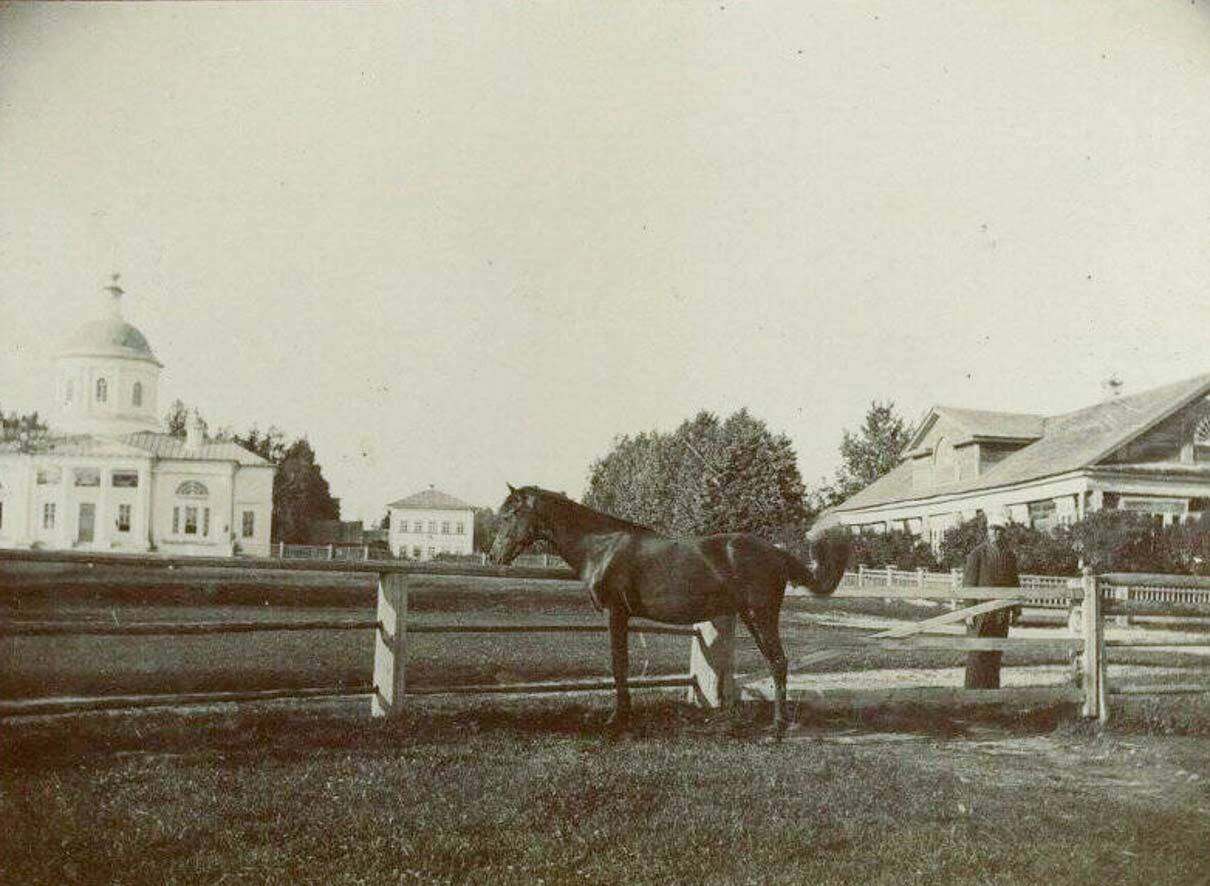

В Москве писатель рассчитывал провести две недели, поскольку спешил попасть в Нижний Новгород на "знаменитую ярмарку, куда посылают своих представителей и Европа, и Азия", однако задержался на полтора месяца. Жил в Петровском парке, на роскошной даче Нарышкиных. В его распоряжение предоставили "очаровательный павильон, отделенный от главного здания живой изгородью из сирени и цветущим садом". В отчете Третьего отделения сообщалось: "В семействе Нарышкиных, где жил Дюма, его очень хвалят как человека уживчивого, без претензий и приятного собеседника. Он имеет страсть приготовлять сам на кухне кушанья и, говорят, мастер этого дела".

Его светский успех в древней столице был таким же оглушительным, как и в Петербурге. В саду "Эльдорадо", находившемся на окраине Москвы, в Сущеве, были устроены два праздника в честь писателя.

Дюма несколько раз побывал в Кремле. Сначала захотел увидеть его на закате. Вечерний Кремль показался ему "дворцом фей, который нельзя описать пером". "Я вернулся изумленным, восхищенным, покоренным, счастливым", — отмечал он.

Потом, после посещения Новодевичьего монастыря, он снова заехал в Кремль — посмотреть его при свете дня. Собор Василия Блаженного произвел на Дюма, как и на многих иностранных путешественников, весьма неоднозначное впечатление: "...это плод больного воображения безумного зодчего, который его строил <...> Я нажил себе в Москве порядочно врагов, отказавшись разделить всеобщее восхищение собором Василия Блаженного". А вот Оружейная и Грановитая палаты в Кремле, по словам Дюма, "действительно заслуживают восхищения".

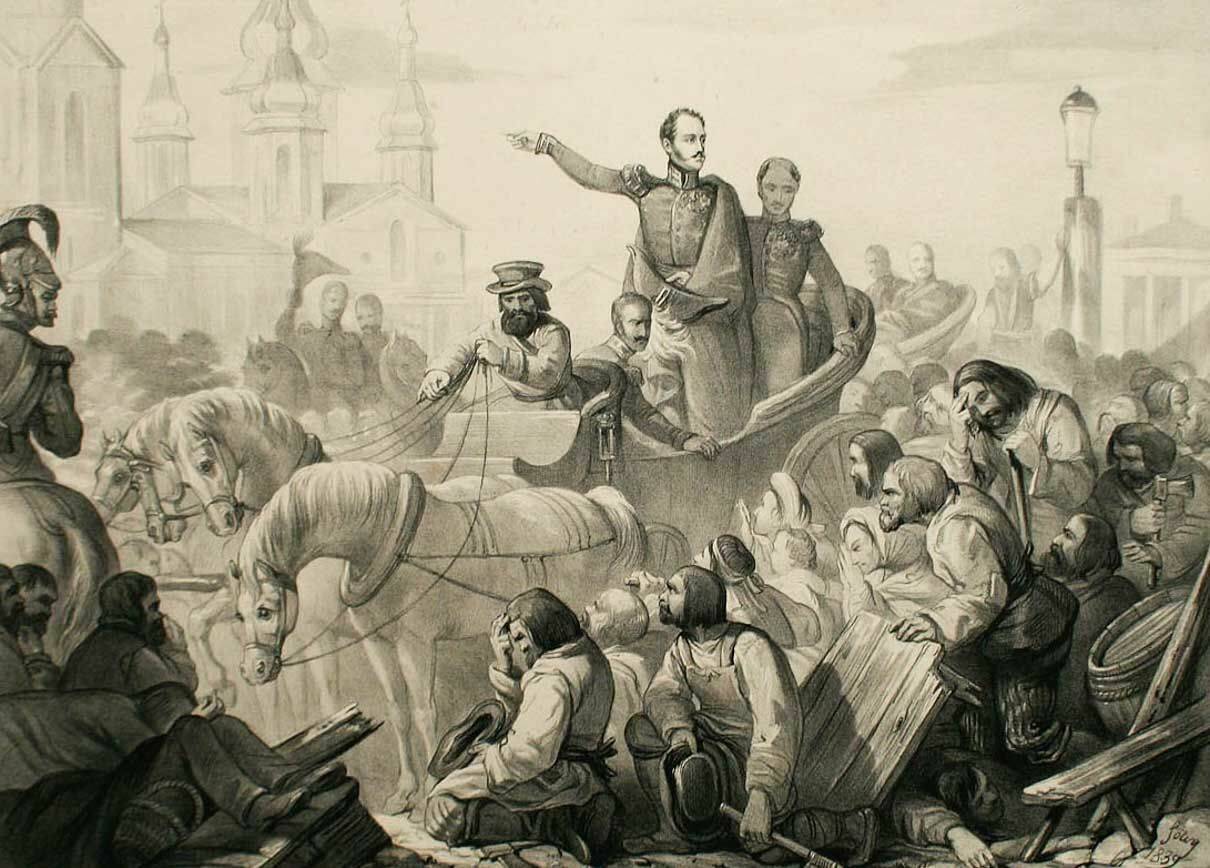

В Кремле его неотступно преследовали мысли о московском пожаре: "Здесь, может статься, была написана величайшая, ужаснейшая страница нашей истории. Это тут император, подобно Христу, омылся кровавым потом <...> Он предусмотрел все, кроме одного — пожара!" Дюма приводит слова Наполеона: "Мы были обмануты цивилизованным Санкт-Петербургом, они так и остались скифами".

Писатель мечтал побывать на поле Бородинской битвы или битвы на Москве-реке, как ее именуют французы. Направляясь в Бородино, он сделал остановку на Поклонной горе: "Мы тоже остановились на вершине Поклонной горы; но мы из будущего возвращались в прошлое, скорбя о великом поражении, тогда как Наполеон и армия шли из прошлого в будущее, исполненные радости, надежды и гордости".

Действительно, Бородинское сражение, по-разному трактуемое в российской и французской историографии, стало для Наполеона пирровой победой, и Дюма в этом абсолютно прав. Называя это сражение "ужасным", он повторяет слова Наполеона, подчеркивая, что "Наполеон в течение двух дней не решался опубликовать отчет об этой грозной битве". А общий вывод писателя таков: "На поле брани мы были победителями, но не смогли закрепить эту победу". Такой взгляд на Бородинскую битву согласуется с подходами современных отечественных и французских историков.

По пути из Москвы Дюма задержался на восемь дней в Елпатьеве — имении Нарышкиных в Переславль-Залесском уезде Владимирской губернии, — а потом через Ярославль, где он остановился, по его словам, в одной из лучших гостиниц в России, отправился в Нижний Новгород.

"ВОЛГА — ЭТО НЕЧТО ВЕЛИЧЕСТВЕННОЕ"

Дюма спешил увидеть Волгу: "В каждой стране есть своя национальная река. В России это Волга, то есть самая большая река Европы <...> Волга — это нечто величественное. И я поторопился поклониться ее величеству Волге".

Нижний Новгород поразил писателя своей многолюдностью: "Оживление, царившее на берегах реки, можно сравнить разве только с тем, чем становится улица Риволи вечером после фейерверка, когда почтенные французские буржуа после гуляния на площади Согласия отправляются к своим очагам, критикуя скупость парижских городских властей, которые не продлевают фейерверк на всю ночь". Ярмарку путешественник буквально обежал, заметив, что "все сделки совершаются на честное слово, без письменных контрактов, без единого листа вексельной бумаги".

После трех дней, проведенных в Нижнем, путешественников ждала Казань, которая с высоты дамбы, по словам Дюма, являла собою "зрелище самое фантастическое": "Казань — один из тех городов, что предстают перед вами в дымке истории. Ее татарские воспоминания еще столь свежи, что невозможно привыкнуть к тому, что она считается русским городом..."

Дюма посетил и Казанский университет, отметив, что он "похож на любой другой университет: там есть библиотека в двадцать семь тысяч томов, которые никто не читает, сто двадцать четыре студента, которые стараются заниматься как можно меньше, кабинет естественной истории, посещаемый только иностранцами...".

Потом Дюма ждали Саратов и Астрахань. Через Кизляр и Баку он прибыл на Кавказ. А нам осталось вместе с писателем совершить путешествие по русской истории, познакомиться с разными слоями русского общества, их нравами и вкусами — такими, как их увидел Александр Дюма.

Начнем с истории, ведь знакомство читателей с ее хитросплетениями являлось одной из главных задач Дюма.

ИСТОРИЯ РОССИИ И ЕЕ ПРАВИТЕЛИ

Географическое путешествие Дюма по России перемежалось с его путешествием по российской истории, и в каждом городе, где оказывался путешественник, он вспоминал легендарные страницы прошлого. В его описаниях российской истории привлекает внимание относительная точность многих деталей и характеристик, явно полученных от осведомленных современников. Помимо этого Дюма был знаком с трудами Вольтера и что-то позаимствовал у философа, изучая эпоху Петра Великого. Ему известны работы французских путешественников и исследователей, описывавших нашу страну, и порой Дюма приводит те же забавные истории, что и его предшественники. Опосредованно, через сочинения французских авторов, он знал "Историю государства Российского" Николая Михайловича Карамзина, читал он и "Демократические легенды Севера" французского историка Жюля Мишле.

Что касается ошибок и несоответствий, встречающихся у Дюма, равно как и налета некоторой фантазийности и беллетристики, то это вовсе не главное в его повествовании. Как говорил Вольтер, хороши все жанры, кроме скучного, и Дюма следует этому правилу. Главное, на мой взгляд, заключалось в ином. Французский читатель за предшествующие годы привык к демоническому образу России и ее правителей. Да, Дюма не был свободен от укоренившихся стереотипов, но ему удалось создать вовсе не пугающий и устрашающий образ русских правителей и России как таковой. В его интерпретации история России воспринимается как захватывающий роман, а ее правители — как необычайные люди.

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

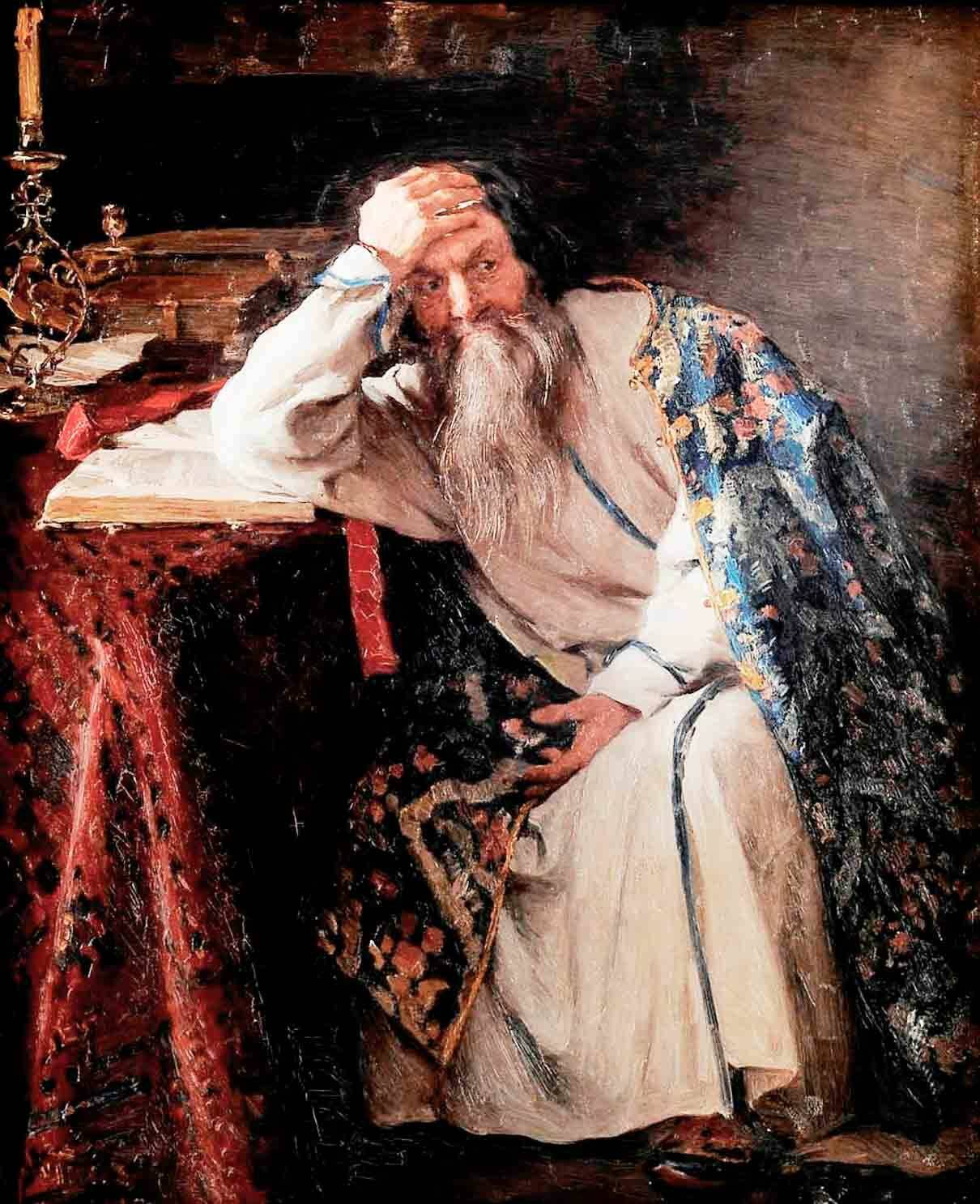

Даже на Ивана Грозного Дюма попытался взглянуть с точки зрения его заслуг перед Россией. Да, Иван Грозный для Дюма — "один из самых мрачных и загадочных тиранов, когда-либо существовавших на земле <...> которого русские прозвали Грозным, а другие современные ему государи — палачом, мы же назовем его Безумным". Говоря о жестокости Ивана IV, писатель подчеркивает, что "Калигула рядом с ним — голубок. Нерон — агнец".

При этом Дюма отмечает, что правление Ивана Грозного было отмечено как отрицательными, так и положительными моментами: "Иоанн Грозный в России — личность легендарная. В первые четырнадцать лет своего правления он поднимается до высшей степени могущества, в течение следующих тридцати доходит до пределов ужаснейшей жестокости".

Период Смуты Дюма характеризует как важнейший этап складывания российской государственности, в котором большую роль сыграло русское духовенство. Такой подход отличает Дюма от многих европейских авторов, которые крайне негативно относились к православию и к православному духовенству. Смута, по словам Дюма, это "самая блестящая веха для русского духовенства <...> Духовенство — единственное сословие в государстве, которое сопротивлялось разъединяющим силам тирании, много лет подряд, сменяя друг друга, господствовавшей над Россией".

Будущего патриарха Филарета, отца Михаила Федоровича — первого царя из династии Романовых, Дюма характеризует так: "Он до такой степени воплощал русскую национальную идею, что вокруг него объединилось все, что оставалось тогда от России, и Россия выбрала себе царя из его семьи".

Что еще важно: Дюма говорит о формировании русского национального сознания и чувстве национального единства во времена Смуты: "В 1612 году, когда в России, казалось, повсюду царило отчаяние, появляются три человека: Минин — из народа, Пожарский — из дворянства, Романов (имеется в виду патриарх Филарет. — Прим. авт.) — из духовенства".

Но все же подлинным создателем современной России Дюма, в соответствии со сложившейся на Западе традицией, считает Петра Великого: "С Петром Россия не продолжилась, а вновь началась". Петр для него — это гениальный политический деятель, сопоставимый с Людовиком XIV. Когда Дюма описывает выбор Петром места для строительства Петербурга, возникает полное ощущение, будто речь идет о Людовике XIV, выбиравшем место для будущего Версальского дворца и так же, как и Петр, решившем построить свою резиденцию, казалось бы, в самом неподходящем для этого месте. Поэтому, как и в случае с французским монархом, выбор Петра — "результат трезвого, глубокого анализа". Как "король-солнце" перенесет центр своей власти в Версаль, так и Петр "все перенесет в Санкт-Петербург: сокровища, торговлю, столицу, дворянство, правительство; он поселит здесь сенаторов, чтобы их обслуживали торговцы, построит корабли и снабдит их матросами". При этом, подчеркивает Дюма, Петр "прекрасно осознавал, что вначале будет долгая и кровопролитная борьба с препятствиями, что при этом погибнут сотни тысяч людей, но какое это имело значение? Разве у него в то время их не было восемнадцать миллионов?" Как видим, здесь Дюма во многом следует уже сложившейся традиции: Петр превратил Россию в цивилизованное государство, но действовал зачастую варварскими методами, не считаясь с жизнями людей. Конечно, во время строительства Версаля погибло немало людей, а жертвы при строительстве Петербурга были преувеличены как раз западными авторами, но будем снисходительны к французскому писателю, находившемуся во власти стереотипов.

Дюма создал блестящую портретную галерею образов российских правителей, интересную не только французским, но и отечественным читателям. А мы остановимся на портрете Николая I — современника писателя, императора, при котором Дюма не мог оказаться в России.

ГОСУДАРЬ, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ ЧАСТО ХМУРИЛ БРОВИ

Николай I для Дюма — "личность, во всем противоположная Петру I". Далеко не все европейские авторы делали такое противопоставление, наоборот, порой подчеркивали сходство между ними и отмечали, что Николай обладал достоинствами Петра, не имея его недостатков.

Дюма очень точно выделяет главное качество Николая Павловича как правителя: это человек долга и порядка, и именно гипертрофированное чувство долга, по мнению писателя, во многом объясняет его стремление к абсолютной власти: "Прежде всего скажем, что большинство из того, в чем упрекают императора Николая, происходит из-за чрезмерного значения, которое он придавал своим правам и своему долгу. Никто больше его не верил в свое право на неограниченную власть, никто, как он, не считал себя обязанным защищать монархизм повсюду в Европе. Его тридцатилетнее царствование было беспрерывной охраной самодержавия..."

Помимо чувства долга одним из главных свойств характера Николая I Дюма называет "склонность к деспотизму": "...эту склонность он стремился реализовать любой ценой: всей Европе пришлось в течение тридцати лет покоряться его капризам".

Деспотизм при описании России — одно из слов-маркеров, и Дюма в этом отношении следует укоренившейся со времен Сигизмунда Герберштейна традиции. Что забавно, деспотизм, по утверждению Дюма, влиял не только на людей, но и на дары природы. Например, писателю не понравились астраханские фрукты, а причина проста: "...московское владычество — нечто вроде насоса, под ним ничто не успевает созреть из-за недостатка воздуха".

А вот отношение писателя к широко распространенному в Европе стереотипу о вечном русском экспансионизме не столь однозначно. В работе "Кавказ" он отмечал: "Самое любопытное, что российскому самодержцу приписывали завоевательные планы, которые он никогда не строил, ведь вся его непреклонность имела целью лишь удовлетворение собственной спеси и чванства". В то же время в книге о путешествии по России Дюма писал, что император Николай "человек ограниченный, упрямый, жестокосердный, не понимал, что каждый народ, если только он не беспокоит соседа и не угрожает ему, свободен делать у себя все, что пожелает. Глядя на карту своей огромной империи, видя, что она занимает седьмую часть мира, он решил, что другие народы всего лишь колонии, находящиеся на его территории, и захотел давить на них так, как давил на немецкие колонии, просившие его гостеприимства". Возникает ощущение, что Дюма намеренно интегрирует в свое повествование пропагандистские штампы и клише, поскольку в его описаниях российских окраин и Кавказа ни о каком притеснении и угнетении речи не идет.

От возможности быть представленным императору Александру II, сыну Николая Павловича, Дюма отказался. "Я не увижу его, чтобы сохранить за собой право повторить все то хорошее, что слышу о нем, — отметил писатель. — Это что-то да значит — стать почитаемым и вызывать овации 60-миллионного населения за такое короткое время".

Окончание читайте: "Русский мир.ru" № 11 за 2023 год.