11 января 1859 года газета "Санкт-Петербургские ведомости" опубликовала заметку, в которой отмечалось: "...для народов существуют общие характеристики; французов называют ветреными, англичан — себялюбивыми, русских — терпеливыми и т.д.; но боже мой, сколько каждый из нас встречал глубокомысленных французов, самоотверженных англичан и крайне нетерпеливых русских <...> Это вступление внушено нам двумя французскими писателями, из которых один недавно гостил в Петербурге, а другой и до сих пор еще живет среди нас <...> Оба они французы, оба писатели, оба, приехав к нам, не знали ни России, ни русских, оба пишут и о русских, и о России, а какая огромная между ними разница! Один нашумел, накричал, написал о нас чуть не целые тома, в которых исказил нашу историю, осмеял гостеприимство, наговорил на нас с три короба самых невероятных небылиц; другой приехал без шума, живет скромно, более, нежели скромно, знакомится с нами исподволь и пишет только о том, что успел изучить основательно..."

Скорее всего, в первом писателе читатель легко узнал Александра Дюма (см.: "Русский мир.ru" № 9–11 за 2023 год, статья "Русский взгляд Александра Дюма"). Второй — это Теофиль Готье, оказавшийся в России примерно в то же время, что и знаменитый коллега.

ОБОЮДНЫЙ ИНТЕРЕС

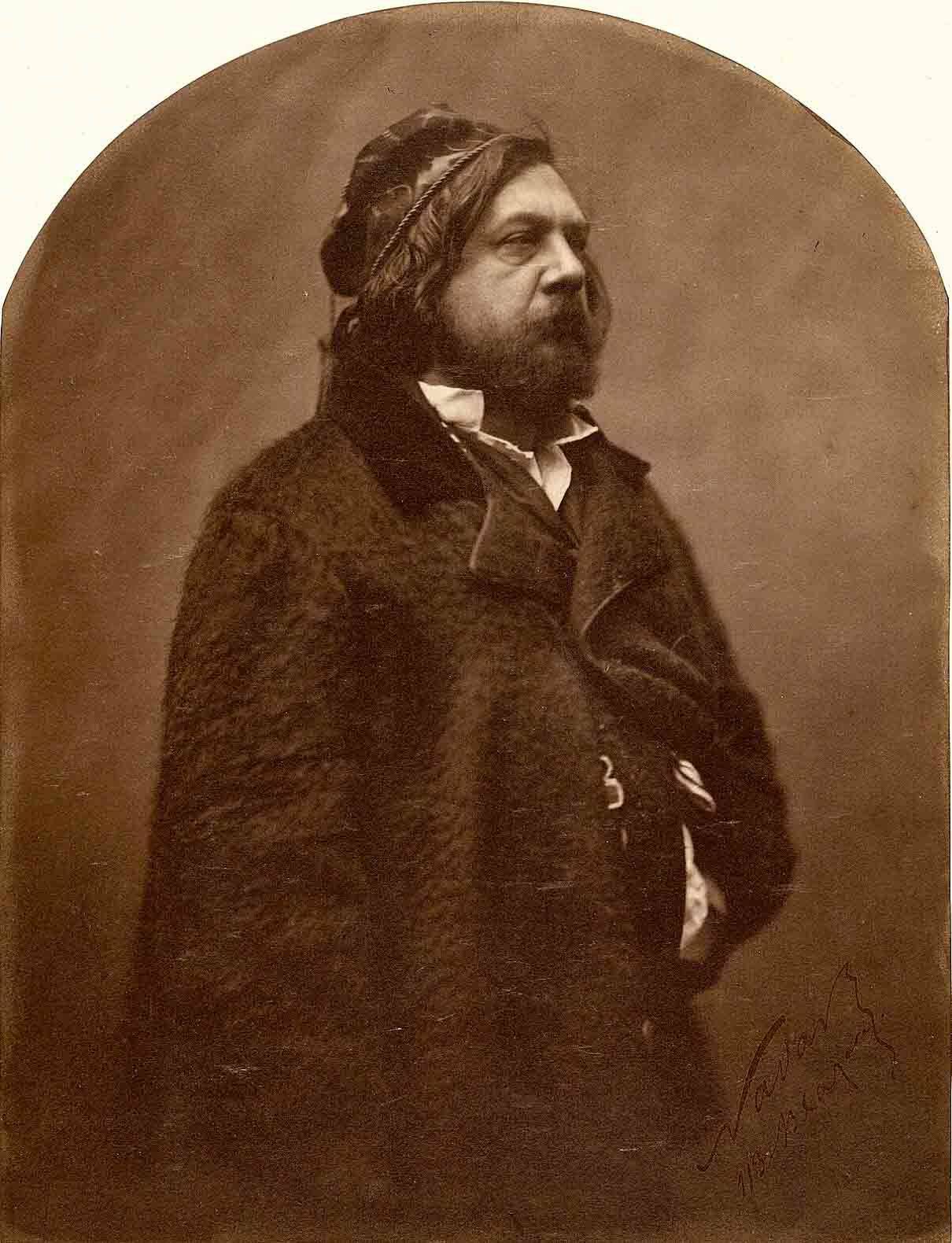

Как и Дюма, Теофиль Готье (1811–1872) был страстным и любознательным путешественником и побывал во многих странах. Как и Дюма, по мотивам своих путевых заметок он публиковал книги: так появились работы о путешествиях по Бельгии и Голландии, Испании, Италии, странам Востока. Он побывал в Османской империи, и его работа о Константинополе имела огромный успех. Он был в Алжире, Тунисе и Египте, где по заданию Le Journal Officiel присутствовал на открытии Суэцкого канала. Описание его путешествий по России также относится к числу интереснейших путевых заметок.

Почему их выбор пал на Теофиля Готье? Дело в том, что Готье помимо прочего был большим знатоком искусства, работал литературным и художественным критиком, вел разделы художественной критики в ведущих парижских изданиях, в том числе Le Moniteur Universel, L’Artiste, La Presse, и, более того, писал статьи о русском искусстве.

По окончании Крымской войны (1853–1856) имперские власти были заинтересованы в формировании позитивного образа России в Западной Европе. Если в предыдущие годы они предпочитали обходиться собственными силами, то теперь, вероятно, решили не пренебрегать услугами иностранных авторов. По замыслу русского правительства издание должно было вызвать интерес европейской публики к художественным сокровищам России. Кандидатура Теофиля Готье была одобрена и французским правительством в лице министра двора Ашиля Фульда, который помимо прочего был членом Академии изящных искусств.

ГОТЬЕ VS ДЮМА

О том, что русские литераторы и журналисты невзлюбили Дюма и во многом сами наговорили о нем с три короба, мы уже знаем. А к Теофилю Готье они отнеслись совершенно иначе: "Он явился к нам тихо, скромно, без шума, не так, как пресловутый Дюма-отец", — отмечали "Санкт-Петербургские ведомости" в номере от 16 ноября 1858 года.

Итак, оба французских писателя оказались в нашей стране в одно и то же время и видели примерно одно и то же. Как и в случае с очерками Александра Дюма, путевые заметки Готье публиковались во французских газетах и журналах по мере их написания (первый очерк появился 11 октября 1858 года). Как и Дюма, автор работал над ними на месте, а затем отправлял готовый материал в Париж. Очерки, описывающие первое путешествие, печатались с перерывами до начала января 1860 года. Заметки о втором путешествии публиковались в газете Le Moniteur Universel с 31 октября по 12 декабря 1861 года.

Если сравнивать описания Дюма с предшествующей традицией восприятия нашей страны на Западе, то в целом его взгляд доброжелателен и снисходителен, хотя порой он транслирует давно сформировавшиеся мифы. Очерки Готье по сравнению с записками Дюма иные. Если Дюма значительную часть своих наблюдений посвятил русской истории, портретам русских правителей, то в книге Готье совсем нет исторических экскурсов и исторических анекдотов, нет политики как таковой, нет оценок системы власти, нет рассказа об отмене крепостного права, хотя второе его путешествие пришлось как раз на этот важнейший момент отечественной истории.

Несмотря на то, что Дюма и Готье оказались в России в одно и то же время и маршруты их путешествий порой совпадали, оптика восприятия была разной, поэтому увиденное они воспринимали по-разному. Дюма описывает Россию в иронично-снисходительном ключе, в гротескной форме воспроизводя устойчивые стереотипы, что и было подмечено русскими журналистами и литераторами. Готье отправился в Россию с открытым сердцем и с чувством симпатии к стране и ее народу, и это ощущается буквально с первых страниц его очерков.

Приведем лишь некоторые примеры того, как французские путешественники по-разному описывали увиденное. Возьмем самые банальные вещи, допустим, телегу. Дюма, как мы помним, телегу описывал как настоящее орудие пытки для путешественников, для Готье же она являлась весьма удобным средством передвижения: "Я не хотел бы развивать парадоксальную мысль, что телега — это самая приятная повозка. Между тем она показалась мне более переносимой, чем я подозревал. Я без особого труда держался на горизонтальной веревке, несколько смягченной бараньей шкурой".

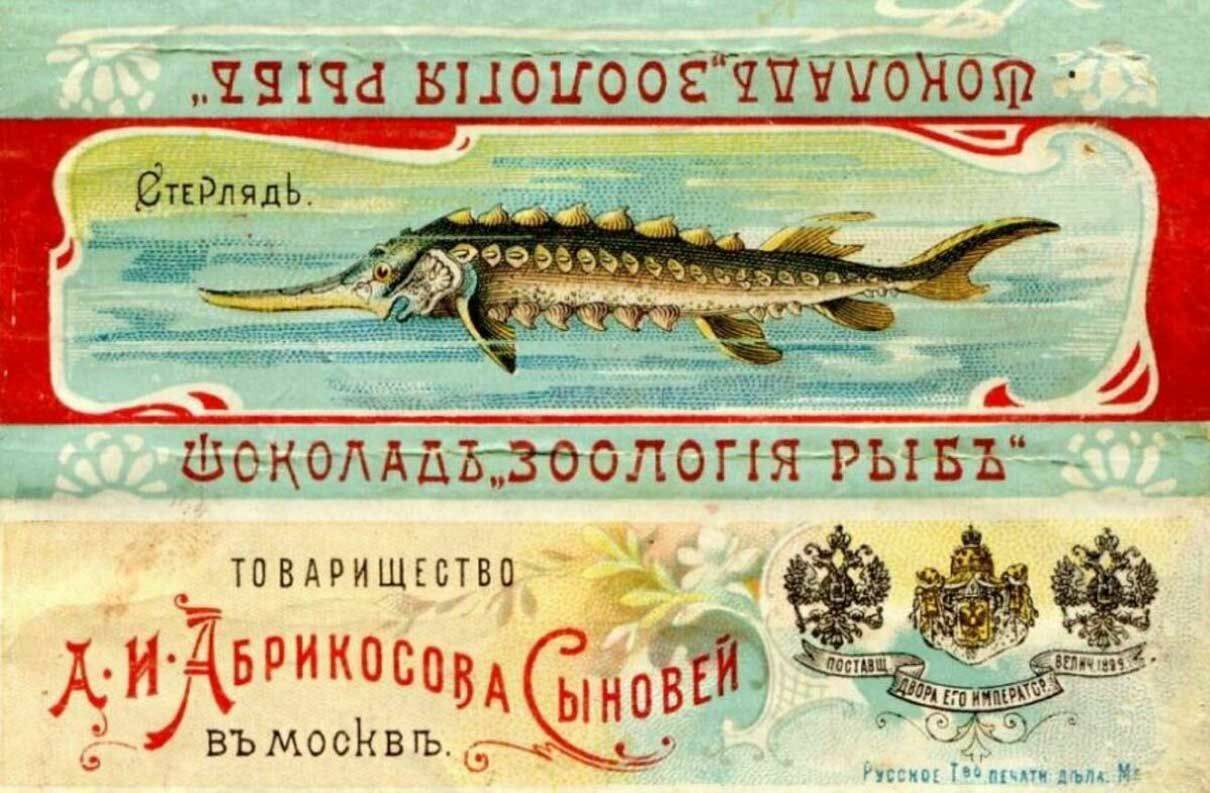

Дюма, как мы помним, не нашел ничего примечательного в стерляди, а Готье, вспоминая сцену обеда у графа Монте-Кристо, писал: "Во Франции я жалею об этой утрате, ибо блюдо из стерляди достойно самых тонких гурманов. Один кусочек волжской стерлядки на изящной вилочке стоит путешествия". Называя стерлядь неизвестным в Европе "русским гастрономическим феноменом", он так описывал эту рыбу: "И надо сказать, стерлядь заслуживает своей репутации: это отменная рыба с белым и нежным, может быть, немного жирным мясом, по вкусу напоминающая нечто среднее между корюшкой и миногой. Стерлядь может быть большого размера, но рыбы среднего размера — самые лучшие".

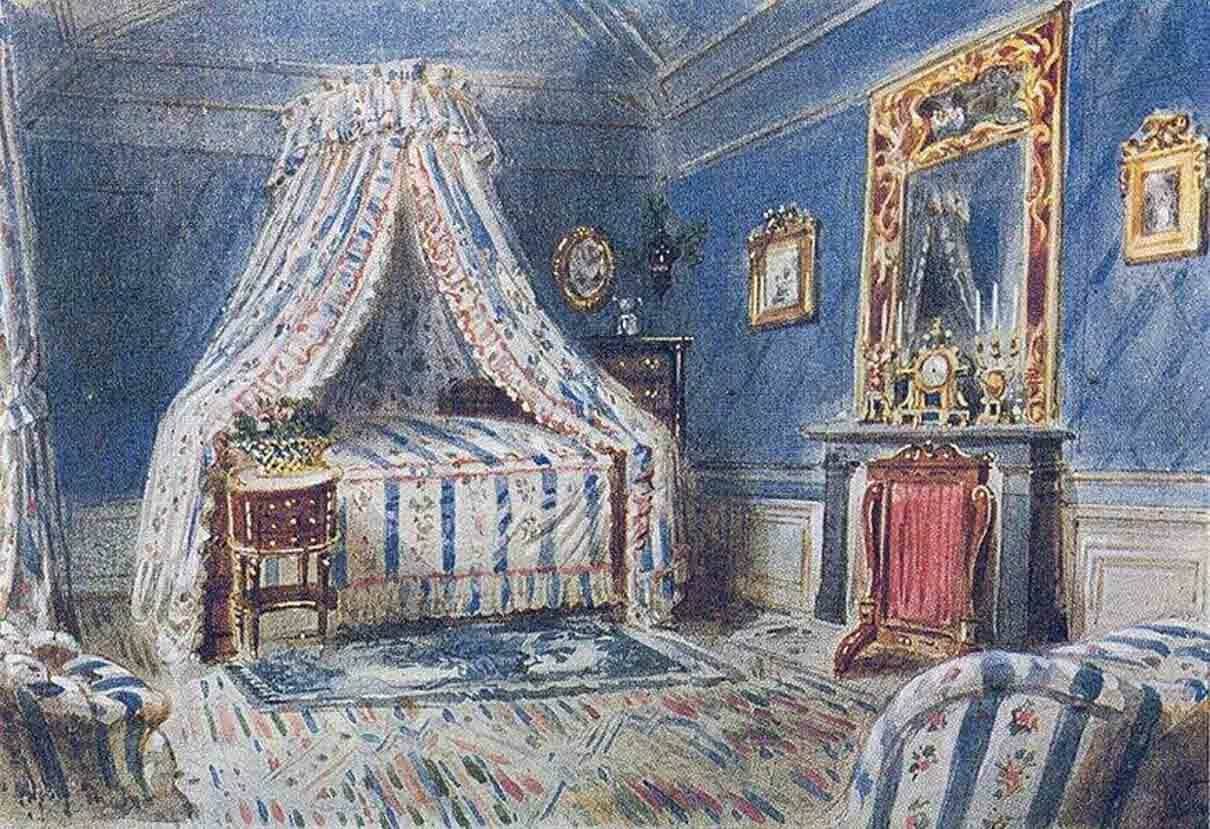

Однако Готье в России, вероятно, повезло больше, нежели Дюма, и кровати встречались ему гораздо чаще, да вот беда, не хватало простыней: "Мне дали большую, светлую и чистую комнату. В ней заключалось все необходимое для цивилизованного путешественника, если не считать того, что на кровати была лишь одна простыня, а матрац толщиною напоминал скромную галету".

Бог с ними, с кроватями, русских людей писатели тоже воспринимали по-разному! Как мы помним, Дюма именовал гуляющих по парку русских людьми-призраками, на лицах которых не отражалось никаких эмоций. Готье же лица наших соотечественников описывает совершенно иначе. Уже на обратном пути, возвращаясь из России через Кёнигсберг, сравнивая русских с пруссаками, он писал: "Задумчивые, отрешенные, мягкие лица русских сменились строгими, металлически резкими, надутыми лицами пруссаков. Совершенно другая раса".

Даже таможня произвела на французских писателей разное впечатление. Дюма, как мы помним, очень беспокоился о сохранности своих книг. Готье об ужасах таможни не рассказывал. Наоборот. Он так описывал процедуру: "К моему великому удивлению, офицер полиции, совсем молодой человек, обращался к каждому пассажиру на его родном языке и отвечал англичанину по-английски, немцу по-немецки и так далее, ни разу не перепутав национальности <...> Когда настал мой черед, он отдал мне паспорт и сказал с самым чистым парижским произношением: Вас уже давно ждут в Санкт-Петербурге".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: МОРОЗ, МУЖИКИ И ДАМЫ

Поскольку Готье оказался в России осенью, начнем с описания русского холода, тем более что холод и мороз — для иностранцев во все времена важнейшие символы России, ее квинтэссенция. Но холод путешественника не пугает, он пишет о нем без всякого ужаса, сообщая о теплых русских жилищах: "В России теплом наделены все. Господа и крестьяне равны перед холодом. Во дворце и в хижине одинаково натоплено. Это вопрос жизни и смерти". Что характерно, Готье неоднократно упоминает о русских как об очень теплолюбивом народе, а не как о привыкших к лютым морозам белых медведях: "Да, русские не то, что о них в суете своей думают люди стран более умеренного климата, если полагают, что, закаленные своим климатом, как белые медведи, русские радуются и снегу, и льду. Это так неверно! Напротив, они очень зябкие и, ограждая себя от малейшей непогоды, принимают меры предосторожности, которыми пренебрегают несведущие иностранцы..."

Готье отмечает: "Как и в Мадриде, здесь бывает легкий ветер, который, возможно, не задует и свечи, но может вполне сдуть человека. Я надевал пальто в Мадриде при восьми градусах тепла, и у меня не было никакого основания не надеть зимнего пальто осенью в Санкт-Петербурге".

Особенно Готье был впечатлен контрастом между самобытным видом русских мужиков и прекрасным городом: "Эти люди с длинными волосами и окладистыми бородами, одетые в шкуры животных, привлекают внимание иностранца своей крайней контрастностью с великолепной набережной, откуда со всех сторон видны купола и золотые шпили". При этом он подчеркивает: "Однако не подумайте, что у мужиков дикий и страшный вид. У русских мужиков мягкие, умные лица, а вежливое их обращение должно бы устыдить наших грубиянов-носильщиков".

Его поразила малочисленность женщин на улицах Санкт-Петербурга: "Как на Востоке, только мужчины имеют привилегию выходить в город. Это прямо противоположно тому, что вы видите в Германии, где все женское население города постоянно на улице". А еще Готье удивило отсутствие простолюдинок на столичных улицах: "Совсем не видно простых женщин, то ли они живут в деревнях, в имениях хозяев, то ли занимаются домашними работами в городских домах своих господ".

Женщин из простонародья писатель все-таки обнаружил, но они не произвели на него особого впечатления: "Те же, которых вдруг иногда увидишь издали, не отличаются ничем характерным. Завязанный под подбородком платок покрывает и обрамляет их голову, сомнительной чистоты ватное пальто из простой материи нейтрального цвета доходит до середины ноги, и из-под него видна ситцевая юбка с толстыми валенками в деревянных галошах. Они некрасивы, но вид у них грустный и нежный. Их бесцветные глаза не зажигает искра зависти при виде прекрасной, изящно одетой дамы, а кокетство, кажется, вовсе им незнакомо. Они принимают свое приниженное положение, чего у нас не сделает ни одна женщина, как бы низко ни было ее место в жизни". Напомню, Теофиль Готье впервые оказался в России, а русских женщин видел лишь издали, но в данном случае рассуждает как типичный иностранец, который заранее обо всем знает, в том числе о тяжелой доле русских женщин.

СТОЛИЧНЫЙ БЫТ: ЕВРОПЕЙСКИЙ БЛЕСК И ПРИВЫЧКА К КОЧЕВЬЮ

Обрисовав внешний облик русских, Готье переходит к описанию их нравов и быта. Если для Дюма ключевое слово при характеристике русских — "на чай", то Готье выделяет такое правило русских, как пунктуальность: "В России Людовику XIV не понадобилось бы говорить: "Мне чуть было не пришлось ждать!" (король Людовик XIV однажды произнес эту фразу, когда его карета прибыла точно в назначенный час. — Прим. авт.).

Побывав в петербургской квартире, Готье пришел к выводу, что русские "пользуются всеми достижениями английской и французской цивилизации": "На первый взгляд можно подумать, что вы в самом деле находитесь в Вест-Энде или в предместье Сент-Оноре". Однако он добавляет, что "очень скоро местный уклад жизни выдает себя множеством любопытных деталей". Прежде всего это иконы в позолоченных серебряных окладах с прорезями на месте лиц и рук, отражающие свет постоянно горящих перед ними лампад. Иконы, отмечает Готье, "предупреждают вас о том, что вы не в Париже и не в Лондоне, а в православной России, на святой Руси".

Познакомив читателей с внутренним устройством дома, Теофиль Готье переходит к описанию обеда. Но о том, что такое русский обед и русские щи в интерпретации французского писателя, мы расскажем в следующей статье.

Окончание читайте в январском номере журнала "Русский мир.ru" за 2024 год.