"Увидеть Париж и умереть". Эти слова известны всем. А вот заветной мечтой французского писателя, журналиста, художественного критика Теофиля Готье было увидеть Нижний Новгород. Путешествие в Нижний стало для него буквально навязчивой идеей.

Окончание. Начало см.: "Русский мир.ru" № 12 за 2023 год.

На пути к своей мечте французский автор дважды, зимой и летом, побывал в нашей стране, узнал, что такое русский мороз, и увидел белые ночи, сравнил Петербург и Москву, отведал русских щей и поразился пристрастию русских к огурцам. Он восхитился пением цыган, удивился малоизящным нарядам русских крестьянок и проникся их тяжелой долей, а еще вдоволь насладился французским шампанским "Вдова Клико". По итогам путешествия Готье опубликовал книгу и пять художественных альбомов под общим названием "Художественные сокровища древней и новой России".

РУССКИЙ ОБЕД НА ФРАНЦУЗСКИЙ МАНЕР

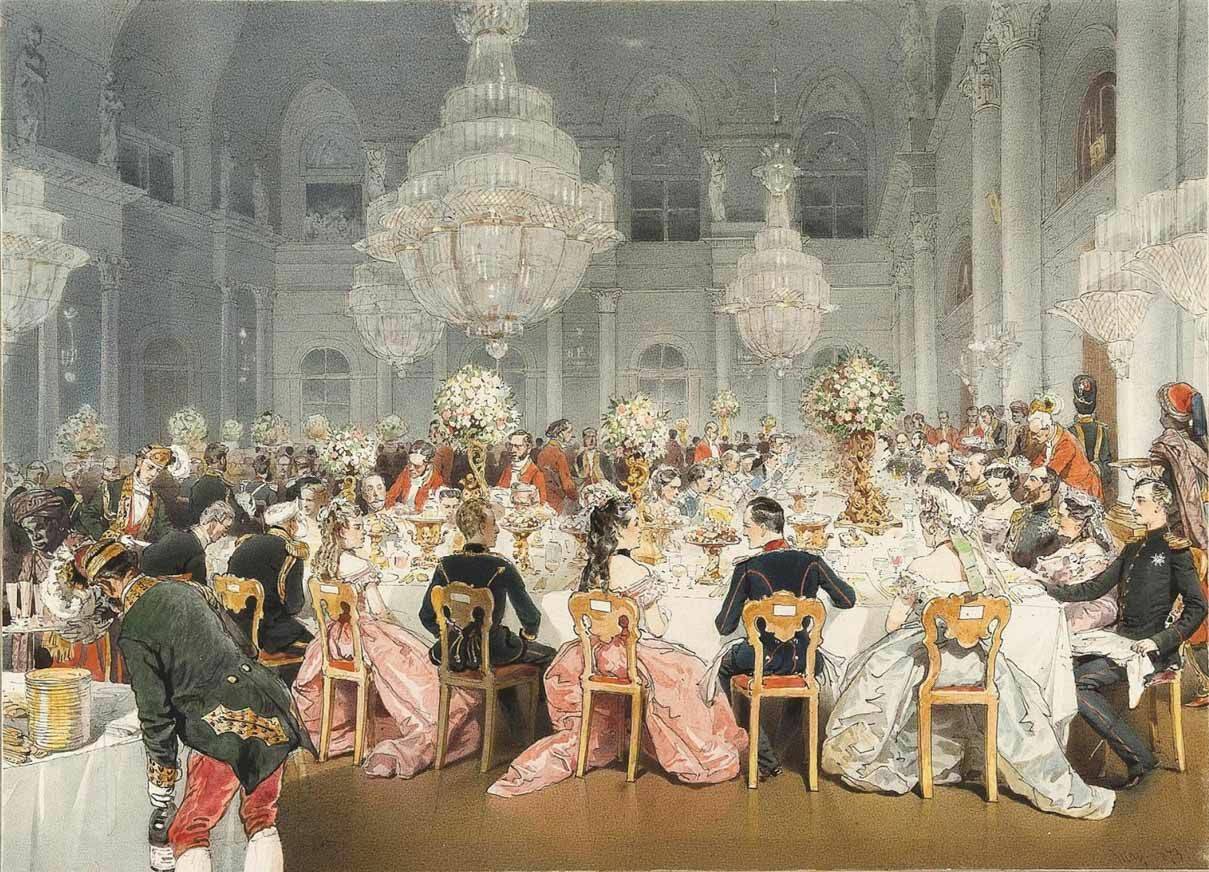

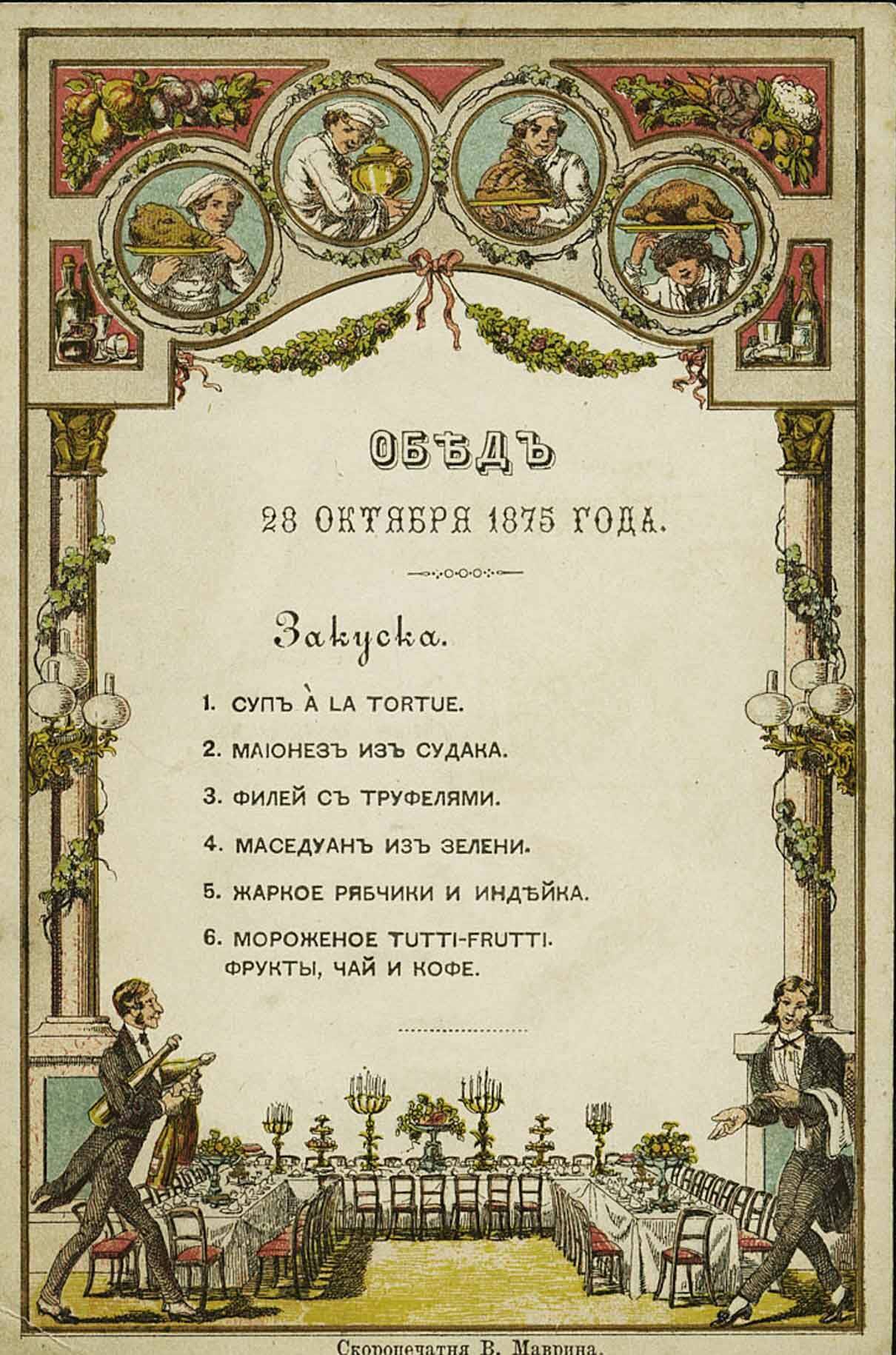

Мы расстались с Теофилем Готье в Петербурге, где он активно постигал жизнь и быт как столичной элиты, так и обычных горожан. Но что такое Россия без русского застолья? Если Александр Дюма был не в восторге от русской гастрономии, то каково было мнение Теофиля Готье? Писатель описывает не крестьянский стол, а званый обед в Петербурге: "Перед тем как сесть за стол, гости подходят к круглому столику, где расставлены икра, филе селедки пряного посола, анчоусы, сыр, оливы, кружочки колбасы, гамбургская копченая говядина и другие закуски, которые едят на кусочках хлеба, чтобы разгорелся аппетит. "Ланчен" совершается стоя и сопровождается вермутом, мадерой, данцигской водкой, коньяком и тминной настойкой вроде анисовой водки, напоминающей "раки" Константинополя и греческих островов". При этом, подчеркивает Готье, "неосторожные или стеснительные путешественники не умеют противиться вежливым настояниям хозяев и принимаются пробовать все, что стоит на столе, забывая, что это лишь пролог пьесы, и в результате сытыми садятся за настоящий обед".

А общий вывод писателя таков: "Подражая французской кухне, русские остаются верны некоторым национальным блюдам, и положа руку на сердце именно они-то и нравятся им более всего".

РУССКИЕ МОДЫ И НРАВЫ

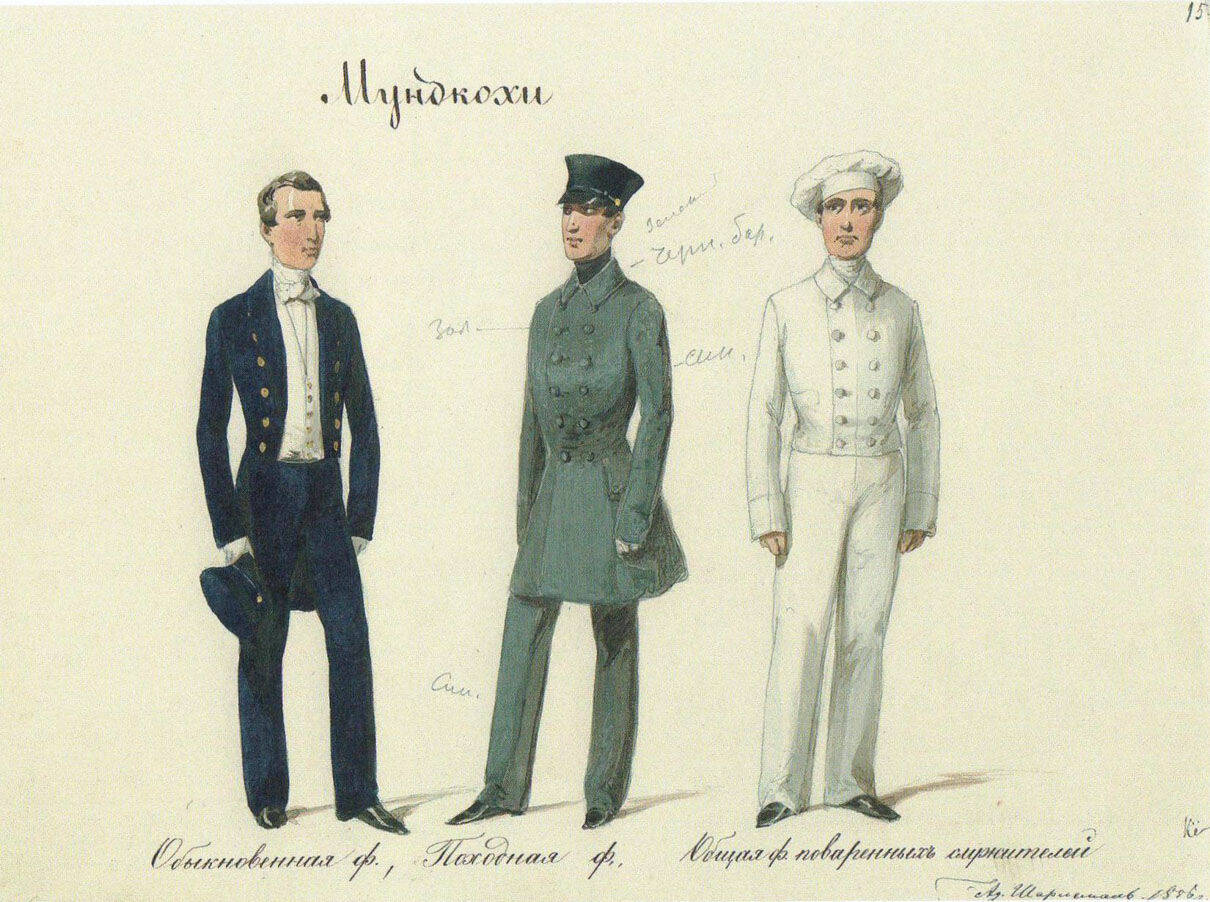

Если обед в богатых домах Петербурга — это, по сути, французский обед, только дополненный огурцами, щами с черносливом и черным хлебом, то моды — типично европейские. По мнению Теофиля Готье, петербургские дамы ничуть не уступают парижанкам: "Что касается туалетов, то русские женщины очень элегантны и еще большие модницы, чем сама мода. Кринолины так же широки в Санкт-Петербурге, как и в Париже, и на них великолепные ткани. Бриллианты сияют на прекрасных плечах очень декольтированных дам, а на запястье бывает надето несколько золотых браслетов с плоскими цепочками, сделанных в Черкесии, на Кавказе, и в туалете дамы единственных свидетелей того, что вы находитесь в России".

Готье подчеркивает, что русские с легкостью перенимают не только европейские наряды или гастрономию. Им легко даются иностранные языки, и это весьма распространенное мнение среди иностранцев. Но Готье вовсе не считает, что русские — нация подражателей. Он лишь отмечает: "В определенной среде все очень легко говорят на нашем языке, вставляя в свою речь словечки современного разговорного языка, модные выражения, как если бы они его изучали на Итальянском бульваре. Здесь поняли бы даже французский Дювера и Лозанна, такой специфический, такой глубоко парижский, что многие наши провинциалы понимают его с трудом".

МОСКВА

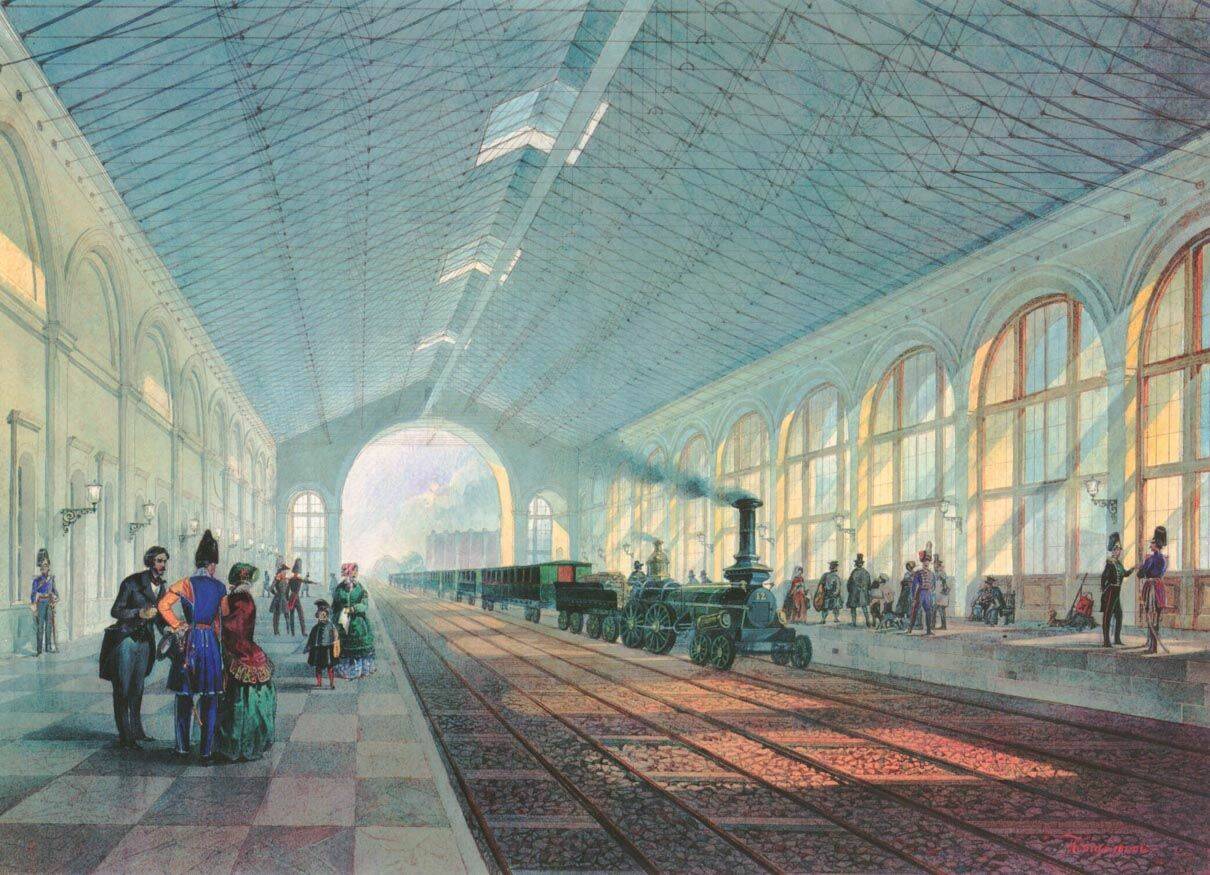

Как и Дюма, Готье из Петербурга отправился в Москву. Он обращает внимание не на дорогу, а на прощающихся людей. Именно манера прощаться поразила его больше всего: "Пассажиров провожают родственники и знакомые, и при последнем звонке колокольчика расставание не обходится без многочисленных рукопожатий, обниманий и теплых слов, нередко прерываемых слезами. А иногда вся компания берет билеты, поднимается в вагон и провожает отъезжающего до следующей станции, с тем чтобы вернуться с первым обратным поездом. Мне нравится этот обычай, я нахожу его трогательным. Люди хотят еще немного насладиться обществом дорогого им человека и по возможности оттягивают горький миг разлуки. На лицах мужиков, впрочем, не очень-то красивых, живописец заметит здесь выражение трогательного простодушия. Матери, жены, чьи сыновья или мужья, возможно, надолго уезжали, проявлением своего наивного и глубокого горя напоминали святых женщин с покрасневшими глазами и судорожно сжатыми от сдерживаемых рыданий губами, которых средневековые живописцы изображали на пути несения креста. В разных странах я видел много отъездов, отплытий, вокзалов, но ни в одном другом месте не было такого теплого и горестного прощания, как в России".

ЛЕТО В РОССИИ

Вернувшись на родину, Теофиль Готье, по его собственным словам, "с некоторым трудом привыкал к парижской жизни, часто мысленно возвращаясь на берега Невы и к куполам Василия Блаженного". Он очень хотел побывать в России летом, "чтобы увидеть ее в свечении долгих летних дней, когда солнце садится всего на несколько минут". Кроме того, он побывал в Санкт-Петербурге и Москве, между тем как у него была мечта увидеть Нижний Новгород: "А можно ли жить, не повидав Нижнего Новгорода?" — восклицает француз.

У Готье была и серьезная причина для очередного путешествия по России: "необходимость пополнить знания для завершения большой работы о сокровищах русского искусства".

Итак, Теофиль Готье отправился навстречу своей мечте — Нижнему Новгороду. Как он отмечает, "в противовес буржуазной рассудительности" он сначала поехал до Твери, а затем "намеревался путешествовать по Волге почти от самых ее истоков". Зная, что он непременно увидит Нижний, он уже не торопился.

Именно в ходе этого путешествия Готье повезло застать белые ночи: "На западе вряд ли могут себе представить тона, окрашивающие небо во время этих долгих сумерек. В палитре наших художников их нет <...> Казалось, я прибыл на другую планету, куда свет доходит преломленным сквозь призму какой-то неведомой атмосферы".

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОЛГЕ: ЛЮДИ И НРАВЫ

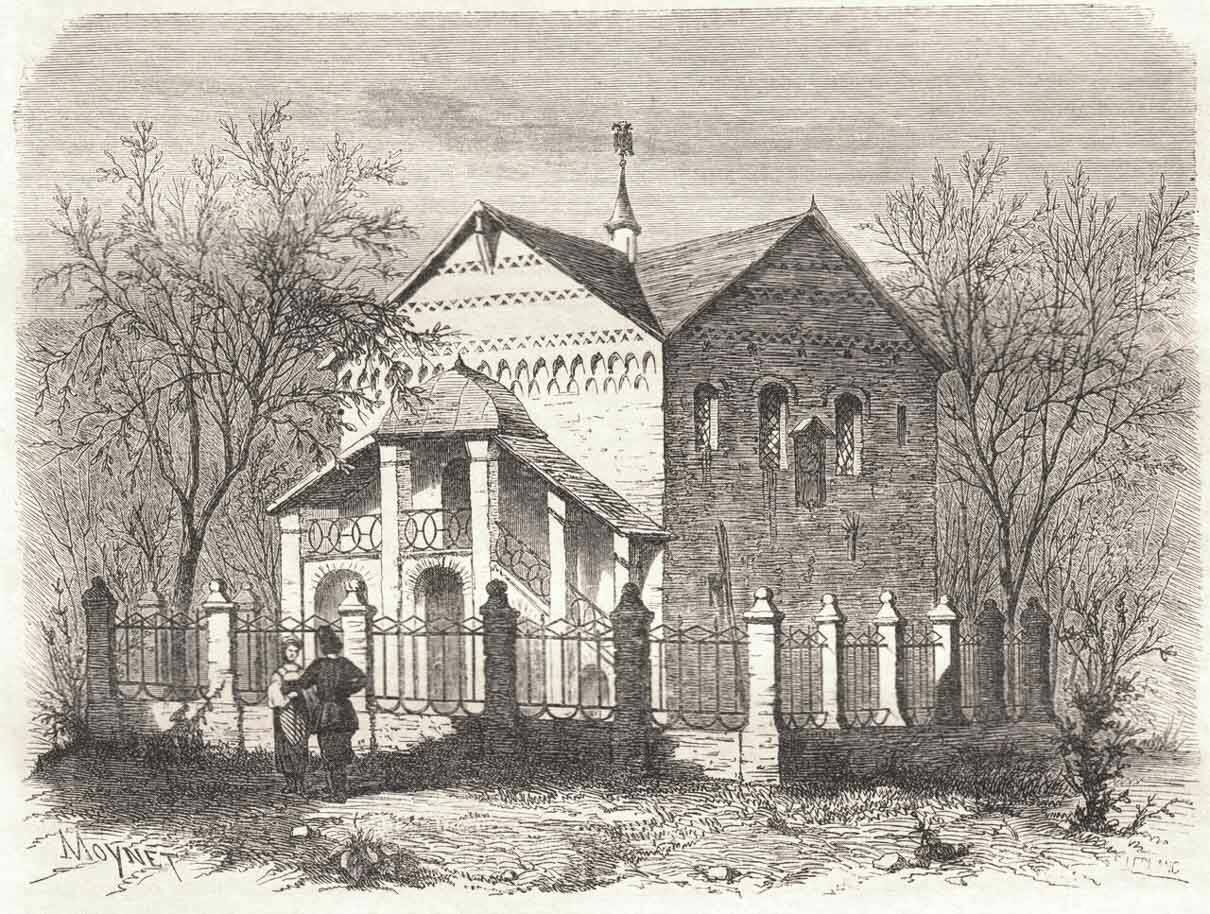

Но отправимся в путешествие по Волге. Теофиль Готье следует тем же маршрутом, что и Александр Дюма, но описывает увиденное иначе. Например, Дюма был очень впечатлен историей гибели царевича Дмитрия, поэтому Углич для него — весьма важный город. Если Дюма посвятил Угличу целую главу, то Готье всего несколько строк: "Углич, где мы оказались к концу дня, — довольно значительный город. В нем не менее 30 тысяч жителей, и колокольни, купола и маковки его 36 церквей создают ему замечательный профиль. Широкая в этом месте река походила на Босфор, и не нужно было большого усилия воображения, чтобы превратить Углич в турецкий город, а его луковичные шпили — в минареты. На берегу мне показали домик в древнерусском стиле, где Димитрий в возрасте семи лет был убит Борисом Годуновым".

Дюма в очерках о путешествии по Волге больше рассказывает о том, как его принимали в разных городах в кругах местной знати, а Готье делится впечатлениями об увиденных им русских людях, часто о простолюдинах или о представителях среднего сословия. Начиная с Монтескье, в Европе сформировалось мнение, что один из главных недостатков русского общества — это отсутствие в нем третьего сословия, будущего среднего класса. Именно в этом европейцы усматривали ущербность развития России, поскольку отсутствие среднего класса означало для них отсутствие посредника между монархом, высшей аристократией и дворянством. В глазах европейских мыслителей это превращало Россию в неевропейскую страну.

Его поразила необычная одежда русских женщин — на эту особенность обращали внимание многие путешественники, — она скрывала фигуру, и трудно было что-то понять вообще: "Русские крестьянки перехватывают платье над грудью таким образом, что кажется, будто их запрятали в мешок по самые подмышки. Легко себе представить малоизящный эффект такого перехвата, способного испортить лучшую фигуру. В остальном костюм состоит из кофты с широкими рукавами и платка корабликом, завязанного под подбородком". Кроме того, Готье поразило, что русские женщины выполняли разного рода тяжелые работы: "При моем понятии о французской галантности я был несколько смущен, видя женщин, носивших тяжести и выполнявших работу вьючного скота". Правда, продолжает он, "видимо, эта работа, которую они, впрочем, выполняли весело и в них не чувствовалось усталости, доставляла все-таки им какой-то заработок, те копейки, которые хоть как-то улучшали их жизнь и помогали их семьям".

НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА

Наконец путешественник оказался на знаменитой ярмарке в Нижнем. Ярмарка, отмечает он, "это целый город". Его восхитило огромное разнообразие товаров, но особенно привлекали люди, и именно их он стремился описать: "Разные типы людей в толпе возбуждали во мне гораздо большее любопытство, чем вид лавок".

Но и то, как велись торговые операции, поразило Готье: "Здесь заключались огромные сделки: например, шел торг тысячами тюков чая, которые находились на пароходах на реке, а вовсе не на ярмарке, или продавались пять-шесть барок зерна стоимостью миллион рублей, или поставлялась пушнина по таким-то ценам и вовсе при этом не была выставлена на ярмарке. Таким образом, крупные сделки здесь невидимы для стороннего глаза. Местом для деловых свиданий служат чайные, которые обычно как бы прячутся за фонтанами для омовений, устроенными на мусульманский лад".

Однако утолил свое любопытство писатель весьма быстро. Полюбовавшись с реки на "поистине русский пейзаж", когда "все терялось, стиралось, таяло в безмятежной лазоревой шири ландшафта, немного печальной и напоминающей морскую безграничность", Готье решил, что его миссия выполнена и пора возвращаться: "Мне не на что уже было смотреть, и я отправился в Москву, освободившись от наваждения, заставившего меня предпринять столь длительное паломничество".

"ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СОКРОВИЩА ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ РОССИИ"

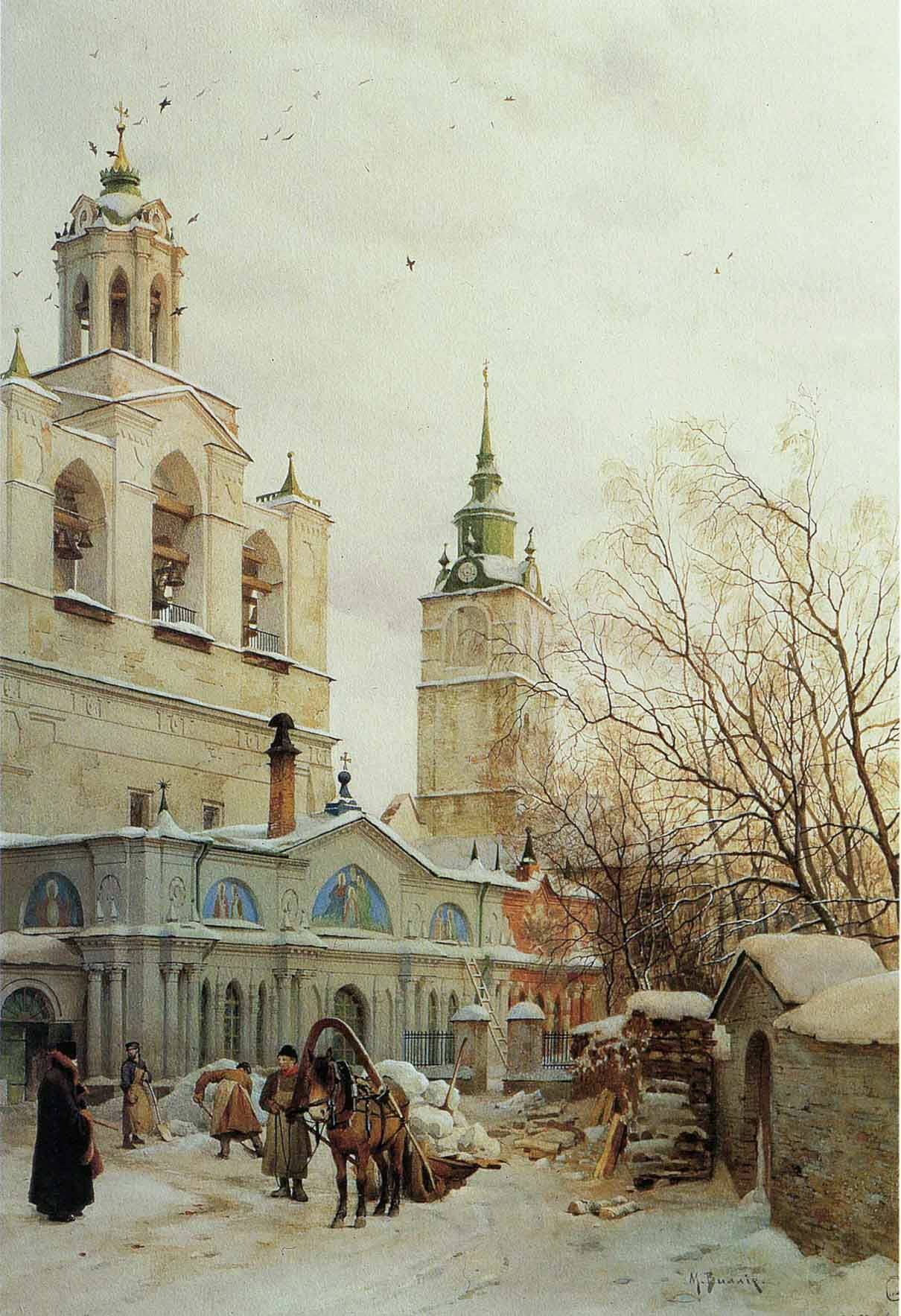

Как читатель помнит, свои заметки о путешествии по России Теофиль Готье публиковал во французских газетах параллельно с самим путешествием, но главным результатом его визита в Россию должен был стать выпуск художественных альбомов. Император Александр II лично патронировал начало издания альбомов, которые предназначались для распространения прежде всего в Западной Европе. Книга рекламировалась одновременно и в России, и во Франции, а издатели рассчитывали на большой успех. В 1859 году в Париже появилось пять большеформатных альбомов: "Исаакиевский собор", "Императорский дворец Царского Села", "Арсенал Царского Села", "Дворец великой княгини Марии Николаевны" и "Памятник императору Николаю I". Они были изданы под общим названием "Художественные сокровища древней и новой России" (Trésors d’art de la Russie ancienne et moderne). Альбомы содержали тексты с подробными описаниями достопримечательностей и гелиографии — предшественницы фотографий (они были выполнены придворным французским фотографом Пьером-Амбруазом Ришбуром. — Прим. авт.). Однако этим дело и закончилось: император Александр II, под покровительством которого должны были издаваться альбомы, по какой-то причине не пожелал далее их субсидировать.

Что касается записок о путешествии Теофиля Готье, то в 1866 году они были опубликованы в Париже отдельной книгой в двух томах. В эту работу был включен и полный текст первого выпуска альбома, посвященного Исаакиевскому собору. В последующие годы книга Готье о путешествии по России многократно переиздавалась.