Левицкий Дмитрий

Знаменитый художественный критик Александр Николаевич Бенуа спустя век после смерти этого живописца писал о портретах его работы: «Это истинный XVIII век во всем его жеманстве и кокетливой простоте…», а композиции называл «очаровательными по совершенству и выдержанности всей системы».

![]()

Точная дата рождения Дмитрия Левицкого не известна – по одним данным, это 13 (по новому стилю – 24) мая, по другим – 17 (28) мая 1735 года в Киеве. Его отец, Григорий Кириллович Левицкий, был выходцем из запорожских казаков, выучившийся гравюрному ремеслу в Польше и в Киевской духовной академии. Так что стать художником было Дмитрию написано, можно сказать, на роду. Свои первые уроки живописи он взял у отца, вместе с которым расписывал знаменитую Андреевскую церковь в Киеве. Позднее учился у известного портретиста Алексея Антропова – вероятно, именно оттуда и берут начало его творческие изыскания в этой художественной области. Хотя, как отмечают все искусствоведы, юноша доходил до всего сам, не желая подражать своему учителю.

Двадцати лет от роду Левицкий уехал в Санкт-Петербург, поступив в Академию художеств. Ещё во время учёбы он получил известность на всю столицу благодаря своим портретам. Тогда же он стал вместе со своими товарищами расписывать храмы, а в 1762 году создавал панно на триумфальной арке в Москве, возведённой в честь коронации новой императрицы – Екатерины II.

В 1770 году за портрет ректора Академии художеств Александра Кокоринова Левицкий стал академиком, а со следующего года стал преподавать. На протяжении многих лет он руководил портретным классом, из которого вышли многие выдающиеся художники-портретисты следующего поколения.

К тому времени слава Левицкого разрослась далеко за пределы Петербурга, заказать работу у него за честь считали как богатые дворяне, купцы, чиновники, так и даже представители императорской фамилии. Известны его работы в картинной галерее меценатов (портреты Прокофия Демидова, Никифора Сеземова, Богдана Умского) и серия картин «Смолянки» (портреты учениц Смольного института благородных девиц). Особенно знаменитой является серия «Смолянок», для написания которой ему позировали лучшие воспитанницы этого прославленного учебного заведения. Впервые в отечественной портретной живописи появился «ролевой портрет» - все девушки были изображены в театральных костюмах на сцене или на фоне декораций. Долгие годы эти портреты украшали Большой дворец в Петергофе, но после прихода Советской власти их переместили в Русский музей, в котором они выставлены и по сей день.

В 1783 году Левицкий написал один из самых знаменитых портретов императрицы под названием «Екатерине-Законодательнице в храме богини Правосудия», отразив в нём образ эпохи, пусть и далёкий от настоящего, но замечательно сложенный. Императрица сжигает на алтаре маковые цветы, а вместо императорской короны её причёска увенчана лавровым венцом. Позднее великий скульптор эпохи Федот Шубин изготовил по этому портрету статую «Екатерина-законодательница». Поэтическое описание картины оставил Иван Богданович:

Левицкий! Начертав Российско божество, Которым седьм морей покоится в отраде, Твоею кистью ты явил в Петровом граде Бессмертных красоту и смертных торжество.

Не знал отбоя Левицкий и от частных заказов. Можно сказать, что в своих работах он запечатлел лица своих современников для нас, далёких потомков. Сохранилось много портретов его работ выдающихся людей той эпохи – архитектора Николая Львова, певицы Анны Давиа, семь графа Артемия Воронцова, академика Дени Дидро, вице-канцера Александра Голицына, княгини Екатерины Дашковой, купца Ивана Билибинга, инженер-генерала Михаила Мордвинова, великой княгини Марии Фёдоровны (супруги великого князя Павла, будущего императора), канцлера Александра Безбородко – всех не перечислить.

В 1786 году Левицкий стал членом Совета Академии художеств. Он был первым академическим преподавателем, который стал разрешать студентам работать не только с манекенами, но и с живыми натурщиками – в ту пору это был большой прорыв. В этом выразилась его приверженность к максимальной естественности изображения. Не случайно Игорь Грабарь потом напишет, что: «В передаче интимного, неуловимого очарования лица, не блещущего красотой, не выделяющегося оригинальностью, в изображении простого, среднего, незаметного лица — соперников он не знал».

Но отношения Левицкого с руководством академии вскоре значительно ухудшились, и в августе 1789 года он покинул её. Гонорары за государственные заказы прекратились, и художник стал испытывать нужду в денежных средствах. Не помогли его воззвания к сильным мира сего, которые совсем ещё недавно благоволили ему. Возможно, сказалась на этом его дружба с поэтами Николаем Новиковым и Василием Капнистом, считавшихся политически неблагонадёжными людьми.

Лишь спустя много лет, в 1807 году, он благодаря уговорам друзей вернулся в Академию художеств. Но вновь руководить портретным классом ему не доверили, не дали ему и государственных заказов. Так что последние десятилетия своей жизни он в основном рисовал заказные портреты, многие из них до наших дней не сохранились. И, хоть судьба подарила художнику довольно долгую жизнь, счастливой её не назовёшь. Не повезло ему и с исторической памятью – после смерти, которая последовала 4 (по новому стилю – 1 апреля) 1822 года, его могила на Смоленском кладбище Петербурга со временем пришла в запустение и была утеряна.

Сегодня работы Дмитрия Левицкого хранятся в крупнейших музеях нашей страны, в том числе в Государственном Русском музее и Государственной Третьяковской галерее.

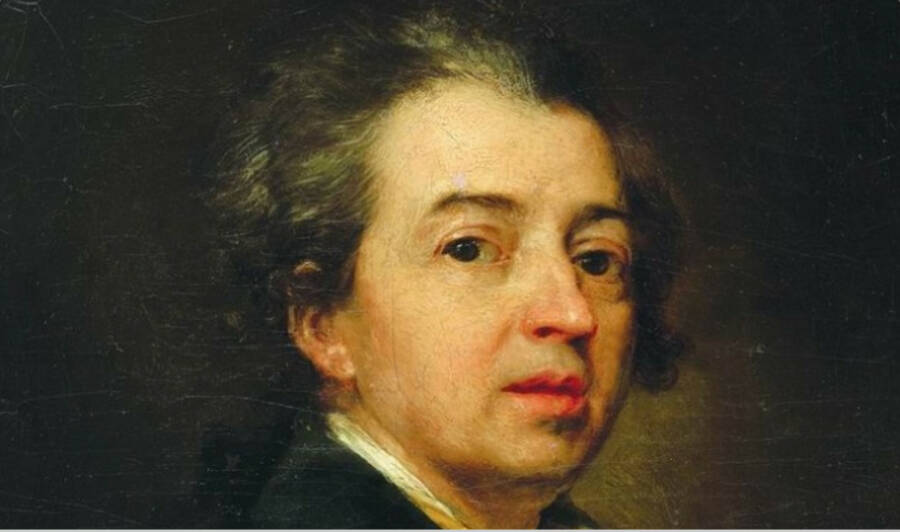

Обложка: Фрагмент автопортрета Дмитрия Левицкого. 1783 год. Челябинская областная картинная галерея. Источник: https://artchive.ru/