Всех – к столу! Как питались представители разных сословий Российской империи

В XVIII веке историк Иван Болтин провел исследование, в котором сравнил русскую кухню с кухнями других стран. Он сетовал на то, что в дворянской среде широкое распространение получили французские яства, которые негативно влияют на здоровье из-за сложных соусов и приправ. По мнению Болтина, от такой пищи русские люди стали слабыми и болезненными, потому что изначально привыкли к более понятным и несложным блюдам. Спустя полвека вторил ему и другой автор: «Русский человек любит простую и питательную пищу». Правда, понятия о простой пище отличались в зависимости от сословия. Что для дворянина было проявлением аскезы, крестьянину казалось обычной повседневной едой.

Хлеб – всему голова

Без чего не могло пройти ни одно застолье, так это без хлеба. Однако и он был разным. В 1847 году произошла занимательная история, которая показывает, как русская кухня отличалась от европейской. В разгар картофельного голода в Великобритании петербургские купцы решили помочь англичанам и прислали им ржаной муки. Так русские стремились не только поддержать голодающих, но и привить им любовь к ржаному хлебу, популярному в нашей стране. Каково же было их удивление, когда британцы восприняли «гуманитарную помощь» без особого восторга, да еще и заявили, что хлеб из такой муки печь невозможно – получаются «сырые, невкусные и с трудом перевариваемые лепешки». Очевидно, проблема тут была не в хлебе, а в неумении его готовить. Но русские купцы не сдались и отправили на Британские острова нескольких пекарей. Эта ситуация настолько взбудоражила общественность, что обсуждалась даже на страницах лондонской газеты Times. Плюсы и минусы ржаного хлеба стали главным поводом для спора. В конце концов, каждая страна, по-видимому, осталась при своем мнении. В России у каждого вида хлеба тоже находились свои поклонники. Пресловутый хруст французской булки был, конечно, в большей степени по душе дворянам. Крестьяне же в основном ели ржаной хлеб, как более доступный и привычный. Пшеничный хлеб для них являлся редкостью, и в народе говорили так: «Белый хлеб – для белого тела».

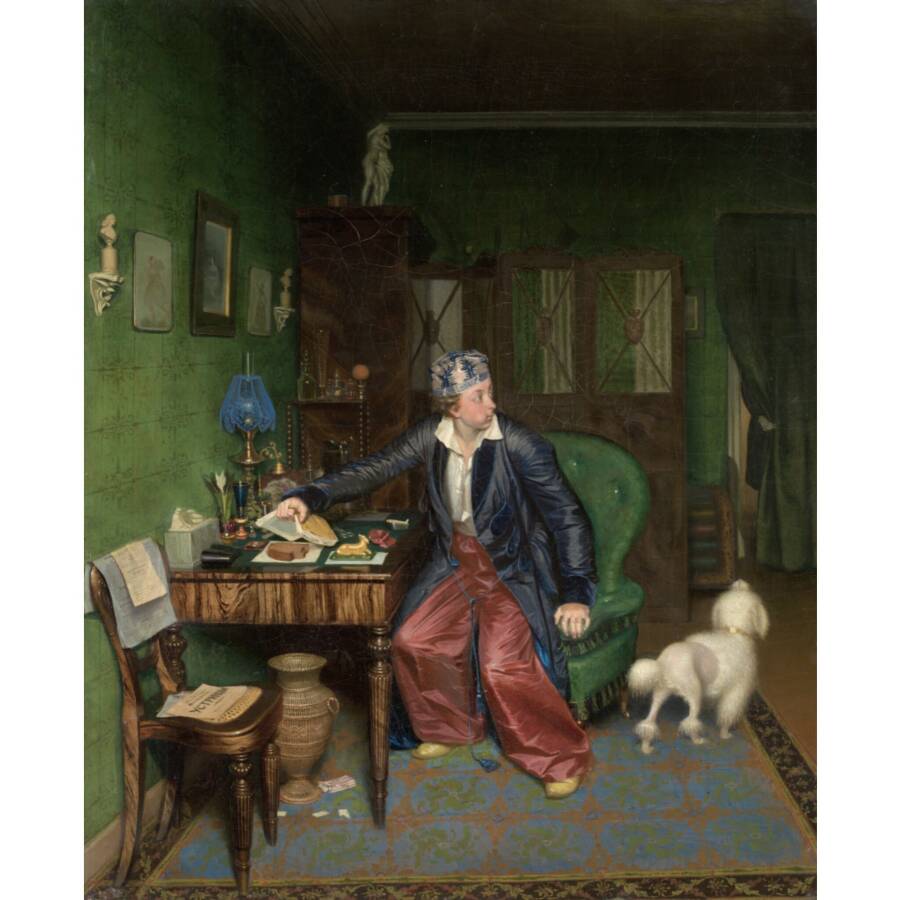

Культура питания по-дворянски

Разнообразие обеденного стола во многом зависело от способов приготовления пищи. В петровские времена разводить огонь специально для готовки могли позволить себе лишь представители аристократии, поскольку достать дрова в Петербурге было сложно. На рынке за них просили баснословные суммы, а царь строго запретил не только вырубать в новой столице деревья, но даже ломать ветки. В то же время появились первые плиты с духовкой – Петр Великий увидел подобные приспособления в Голландии и решил внедрить на родине. Новшество позволяло готовить блюда быстрее, чем в традиционной русской печи.

В 1850 году историк Михаил Забелин провел сравнительный анализ допетровской и современной ему кухни. Он заметил, что раньше на боярских банкетах часто подавали рыбные блюда. Нередко подавали и дичь, порой довольно экзотическую по нынешним временам – например, лебедей. Московская кухня ассоциировалась с обилием выпечки – пирогов, расстегаев, кулебяк – и отличалась высокой калорийностью. В Петербурге на рубеже XVIII и XIX веков уже не приходилось говорить о каких-либо национальных особенностях, поскольку здесь вкусы дворянства тесно переплетались с предпочтениями других европейцев. Разные десятилетия ознаменованы появлением на столах российской элиты блюд голландской, французской, немецкой и других зарубежных кухонь. К началу девятнадцатого столетия русские блюда порой считались даже проявлением дурного тона, однако после 1812 года мода на все отечественное вновь изменила вкусовые предпочтения дворян. В ресторанах столицы начали подавать блюда разных народов Российской империи: кавказские, азиатские, сибирские.

Многие жители Петербурга, вне зависимости от сословия, ориентировались на собственные вкусы, а не ели то, «что положено». Щи, каши и соленые огурцы любили все – от простолюдинов до императоров. Отличительной чертой дворян была страсть к сладостям: в девятнадцатом столетии в крупных городах открылось немало кондитерских и кафе. Среди дорогих блюд самым изысканным считалась осетрина в шампанском. Помимо того, что это рыба сама по себе оставалась недешевой, к ней еще нужно было привезти игристое из Франции. Для поклонников рыбных блюд в Петербурге предлагали еду и попроще: невскую корюшку, гатчинскую форель и ладожского сига. Их жарили на сковороде или запекали в духовке.

Сервировка дворянского стола зависела от богатства хозяев дома. В России фарфоровая посуда стала популярной позднее, чем в Европе. В нашей стране предпочтение отдавали приборам из серебра. В 1774 году Екатерина II подарила графу Орлову особенный подарок – столовый сервиз из серебра, вес которого достигал двух тонн! В XIX веке появились целые руководства по правильной сервировке стола. Например, такая инструкция содержится в журнале «Молва» за 1831 год: «В нарядных столовых комнатах располагаются по углам бронзовые вызолоченные треножники, поддерживающие огромные сосуды со льдом, в который ставят бутылки и проч. На завтраках господствует необыкновенная роскошь. Салфетки украшены по краям шитьем, а в средине оных начальные буквы имени хозяина дома. Во всех углах ставят разнообразные фарфоровые сосуды с букетами цветов. Ими же покрывают печи и камины в столовых и других парадных комнатах». Одна русская застольная традиция надолго пережила французскую: у нас блюда подавались одно за другим, а за рубежом – все и сразу. Со временем традиция последовательной подачи еды к столу закрепилась в большинстве стран.

Стол русского крестьянина

Главным отличием крестьянского стола было отсутствие «заморских» продуктов. Ели то, что вырастили и получили сами. Часто пищу крестьян называют грубой, потому что на ее приготовление уходило не слишком много времени. У крестьянок и без того хватало хлопот по дому, поэтому они отдавали предпочтение блюдам, которые можно приготовить «на скорую руку». Разнообразием крестьянский стол мог отличаться только по праздникам, когда у хозяйки было чуть больше времени на стряпню. Основную пищу составляли щи и супы – их называли общим словом «варево». В обычные дни блюда приправляли салом, а во время поста – конопляным маслом. Кроме того, щи любили есть с ржаными сухарями, чесноком и луком. По вкусу могли положить и пару ложек сметаны. Мясо не составляло основу крестьянского рациона – его ели во время семейных праздников или после окончания поста. Крестьяне с удовольствием готовили мясные блюда с картошкой, а также варили студень и холодец из ног и потрохов. Среди овощей почетное первое место на крестьянском столе делили капуста и картофель. За ними следовали бобовые: фасоль, горох и чечевица. Свеклу, огурцы, помидоры и морковь выращивали реже (эта традиция зародилась уже в советские годы).

С напитками дело обстояло еще проще: в большинстве случаев пили воду, а летом квас. Устраивать чаепития было не принято, а чай вообще считался скорее средством от простуды. Его заваривали в глиняных горшках и пили с медом или вареньем, чтобы сбить жар. Тем не менее в начале двадцатого столетия культура чаепития проникла и в крестьянскую среду. Современники рассказывали, что крестьяне чай полюбили, пьют его в праздники и послеобеденное время, а также начали приобретать самовары и специальную посуду, которую выставляют к приходу гостей. За день у крестьян было, как правило, четыре-пять приемов пищи. С утра перекусывали тем, что осталось от вчерашних трапез, потом в 9-10 утра основательно завтракали, с 12 до 14 часов обедали, в полдник могли подкрепиться хлебом с солью, а ужинали не позднее девяти вечера.

Кустодиевская купчиха – обман или мечта?

Купеческий стол был, безусловно, богаче крестьянского. Застолье редко обходилось без самовара. Считалось, что пить чай нужно обстоятельно, с «оттягом» и «до седьмого платка» – то есть, пока не вспотеешь. Отличительной чертой меню купечества было изобилие пищи, пусть даже и простой. Важно было не поразить сотрапезника изысками, а накормить его так, чтобы тот с трудом встал из-за стола. В ход шли самые разные блюда: каши с салом, супы, пироги с начинкой, овощные салаты.

Самой известной картиной, посвященной купеческому застолью, пожалуй, является «Купчиха за чаем» Бориса Кустодиева. Румяная, пышная женщина в компании задорного кота сидит у самовара, а ее стол ломится от аппетитных закусок. Тем не менее история создания этого произведения печальна. Кустодиев писал «Купчиху» в 1918 году, будучи прикованным к инвалидной коляске. В Петрограде тогда было голодно. Натурщицей художника выступила его соседка Галина Адеркас, причем к купеческому сословию она не принадлежала. Кроме того, в реальной жизни женщина была куда стройнее. Зачем же Борис Кустодиев так приукрасил действительность? Дело в том, что художник намеренно желал показать изобилие, граничащее с неприличием. Именно этого не хватало ему в мрачном Петрограде периода Гражданской войны. То, что на картине кажется избыточным и даже пошлым, – лишь мечта автора о спокойной, счастливой и сытой жизни. И мечта эта подана так талантливо, что на «Купчиху за чаем» заглядывались все – от модных в те годы мастеров-авангардистов до консервативных живописцев уходящей эпохи. Героиню полотна сравнивали с Джокондой, а сама картина, проделав путешествие по галереям Европы, вернулась в Русский музей, где находится по сей день как символ воображаемого купеческого достатка.

Обложка: В.Е. Маковский «Варят варенье», 1876 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: https://my.tretyakov.ru