Черноморский «Метеор». История первого боевого парохода на Черном море и людей, связанных с ним.

Девятнадцатое столетие, особенно его вторая половина, стало веком пара в военных флотах большинства европейских империй. Не остались в стороне и русские моряки: к началу Крымской (она же Восточная) войны в составе Балтийского и Черноморского флотов ходили 15 пароходофрегатов и 36 малых пароходов. А начало процессу перехода от парусов к пару в русском флоте положил 14-пушечный пароход «Метеор», заложенный на Николаевской верфи весной 1823 года и спущенный на воду в июне 1825-го.

Новаторские затеи вице-адмирала Грейга

Инициатором строительства первого боевого парохода на Черном море традиционно считается вице-адмирал (тогда) Алексей Грейг. В 1816 году он был назначен главнокомандующим Черноморским флотом, который к тому времени фактически пришел в упадок. Добиваясь восстановления боевых возможностей вверенного ему флота, вице-адмирал Грейг сделал ставку на постройку новых кораблей, причем не только парусных, но и более современных паровых.

В самих пароходах для русского флота первой четверти XIX века уже не было ничего удивительного. Они начали поступать на флоты с 1813 года, но поначалу выполняли сугубо прикладные функции буксиров и транспортов. Однако прошедший хорошую школу в британском флоте и внимательно наблюдавший за техническими новинками Алексей Грейг видел в паровых кораблях большой боевой потенциал.

Рассчитывать на то, что персонал починенной командующему Черноморским флотом Николаевской верфи самостоятельно справится с постройкой такого сложного судна, как пароход, не приходилось. Для решения этой задачи, да и вообще для организации работы верфи в соответствии с самыми современными условиями, по просьбе вице-адмирала Грейга в Николаев из Санкт-Петербурга прибыл один из самых знаменитых кораблестроителей того времени – Илья Разумов.

Об этом человеке стоит рассказать поподробнее, поскольку именно его рвению и знаниям обязан своим возрождением Черноморский флот. Получивший, как и Грейг, неплохую практику в Англии, Илья Разумов начал карьеру самостоятельного кораблестроителя на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. Успехи его на этом поприще были велики – настолько, что в 1816 году его назначили начальником первого отделения адмиралтейских служителей и возвели в чин корабельного мастера. А через четыре года Разумов по просьбе Грейга, с которым он познакомился еще в 1804 году во время Второй Архипелагской экспедиции, перебрался строить корабли в Николаев.

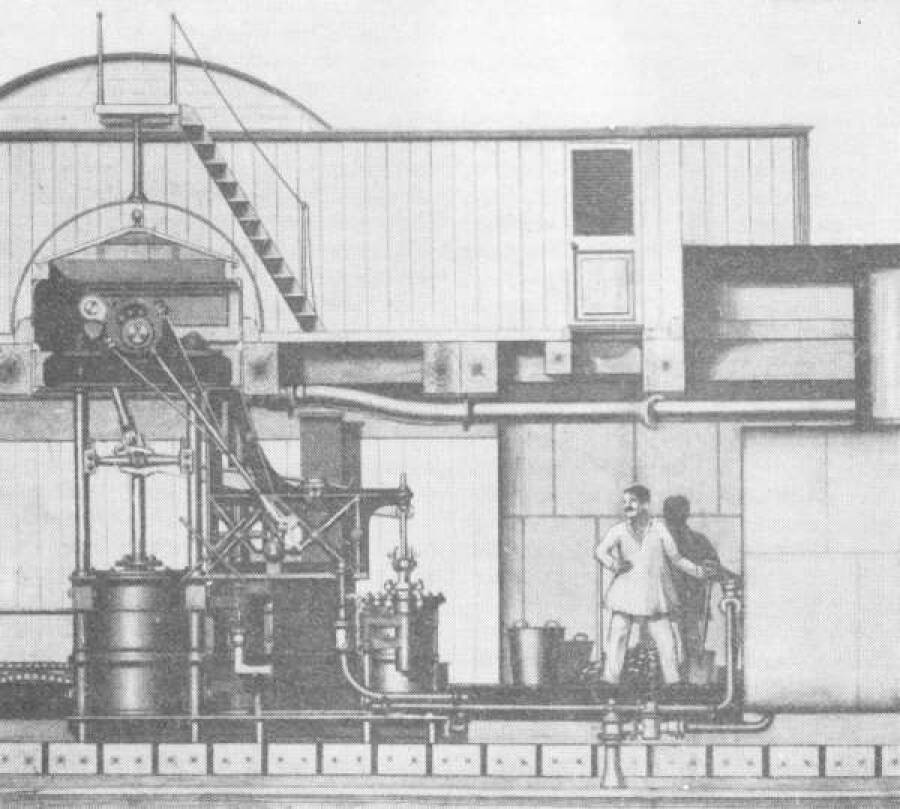

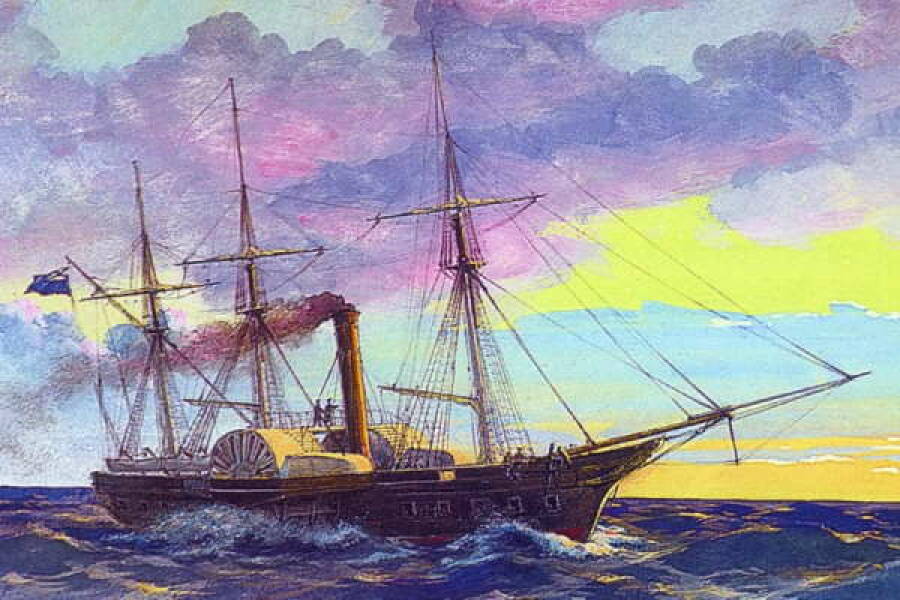

Расчет вице-адмирала Грейга на то, что его давний знакомый-корабел на новом месте развернется в полную силу, абсолютно оправдался. Не напугала Разумова и идея командующего заняться проектированием и постройкой паровых кораблей, прежде всего боевых. По сути, тогдашние вооруженные пароходы мало чем отличались от обычных клиперов или фрегатов, поскольку несли и парусное вооружение, да и обводами напоминали скорее парусные суда. Отличие было только в колесах, размещенных в кожухах посредине каждого борта, и размещенной в центре трюма паровой машине.

Неизвестно точно, когда именно Илья Разумов получил указание заняться проектированием первого русского боевого парохода. Но вряд ли это произошло заметно позднее, чем его переезд в Николаев. Получается, что на разработку совершенно нового для него типа судна талантливый корабел потратил неполных три года: в марте 1823-го на стапелях Николаевского адмиралтейства заложили артиллерийский пароход «Метеор», ставший первенцем боевого парового флота на Черном море. Заметим: первый подобный корабль на Балтике начнут строить только семь лет спустя!

Первый командир – штурман

Постройка корабля нового для черноморцев типа заняла, видимо, меньше времени, чем его проектирование, – чуть больше двух лет. В итоге у николаевских корабелов получился очень ладный пароход. Небольшой длины – всего 36 с половиной метров. Он имел двухметровую осадку, что делало его незаменимым при поддержке морских десантов и службе по контролю за Черноморским побережьем Кавказа, что и стало одной из главных задач нового парохода. И хотя 14 пушек, размещенных на «Метеоре», не отличались большим калибром, их вполне хватало для несения именно такой службы.

Любопытно, что «Метеору», хотя он и имел на борту артиллерийское вооружение, еще на стапелях назначили в командиры не офицера флота, а штурманского помощника XIV класса Григория Михновского. То есть фактически новый корабль оказался где-то между боевыми кораблями Черноморского флота и его вспомогательными судами. Трудно сказать, почему вице-адмирал Грейг принял такое странное решение. Возможно, он не был до конца уверен в боевых возможностях «Метеора», ведь подобных ему кораблей русский флот до тех пор не имел.

Впрочем, выбор кандидатуры командира был сделан не вслепую. Выпускник Черноморского штурманского училища в Николаеве, Григорий Михновский к моменту назначения на «Метеор» уже успел выслужиться из унтер-офицерского чина, который получил при окончании училища, до первого офицерского. Получил он и опыт самостоятельного командования судном, причем тоже паровым – пароходным ботом. А уже во время командования «Метеором» получил вместо чина штурманского помощника XIV класса чин поручика (в то время чины штурманской службы числились по Морскому ведомству).

На время русско-турецкой войны 1828-29 годов командовать «Метеором» был назначен лейтенант флота Александр Скрягин, а поручик Михновский остался при нем штурманом. Во время боевых действий корабль зарекомендовал себя с лучшей стороны, поддерживая, в том числе десант под Анапой, а потом участвуя в блокаде Варны и взятии городов Василько и Агатополь. О том, насколько высоко командование Черноморского флота оценило заслуги Григория Михновского, можно судить по такому факту: вскоре по окончании войны он принял под командование второй построенный Ильей Разумовым пароход – «Молнию». Да и вся дальнейшая служба Михновского протекала на пароходах. В отставку он вышел в 1863 году в чине подполковника.

А что же «Метеор»? Ему было отмерено куда меньше лет жизни, чем его первому командиру. По окончании русско-турецкой войны он оставался в составе Черноморского флота еще несколько лет, после чего из-за износа машины его перевели в портовую службу. А в 1839 году первенца парового флота на Черном море и вовсе разобрали. Увы, тогда еще никому не приходила в голову мысль о том, что такие корабли нужно сохранять в качестве памятников. Но имя первого боевого парохода-черноморца передали по наследству другому боевому пароходу: новый «Метеор» заложили в 1838 году и спустили на воду в 1839-м, а служил он до 1853 года. Судьба же паровых машин первого «Метеора» оказалась еще причудливее: после разборки их поставили на пароход «Молния» – второй из черноморских пароходов с таким именем, который служил до 1859 года.

Новое

Видео

Древнерусские земли в период политической раздробленности. Владимиро-Суздальское княжество

Лекция посвящена начальному этапу Удельного периода русской истории или по иному определяемому периоду как периоду политической раздробленности Руси до нашествия Батыя. Дана характеристика наиболее значимых древнерусских государств начала XII - начала XIII вв. - Галицко-Волынской земли, Владимиро-Суздальского княжества и Новгородской республики. Подчеркнуто стремление первых двух к объединению вокруг себя распавшегося древнерусского пространства. Основная часть лекции посвящена истории Владимиро-Суздальского княжества в начале XII - начале XIII вв. Дан экскурс в историю освоения восточными славянами из племен вятичей и радимичей Волго-Окского междуречья. Показан хозяйственный и социально-политический подъем Суздальской земли во второй половине XI в., а также роль князя Владимира Мономаха в этом подъеме. Проанализировано также значение натиска кочевников половцев на Южную Русь для подъема древнерусского Северо-Востока. В лекции проанализированы особенности социально-политического развития Владимиро-Суздальского княжества, в частности, зарождение предпосылок для становления здесь в будущем вотчинного уклада социокультурной системы. Рассмотрены внешняя и внутренняя политика князей Юрия Долгорукого (1125/1132-1157), Андрея Боголюбского (1157-1174), Всеволода Большое Гнездо (1156-1212) и его преемников князей Константина Всеволодовича (1216-1218) и Юрия Всеволодовича (1218-1237). Рассмотрена история обретения иконы Владимирской Богоматери, создания основных архитектурных памятников Суздальской земли - Успенского и Дмитровского соборов во Владимире, Покровской церкви на Нерли, княжеских резиденций в Кидекше и в Боголюбове. Дана история перемещения столиц земли: из Ростова Великого в Суздаль при Юрии Долгоруком и из Суздаля во Владимир на Клязьме при Андрее Боголюбском.

Памятные даты военной истории России

Переход через перевал Сен-Готард. Памятные даты военной истории России

Освобождение Красной Армией Прибалтики осенью 1944 года: от Риги до Курляндии

Освобождение Красной Армией Прибалтики осенью 1944 года: от Риги до Курляндии